Die 100 besten Musiker aller Zeiten (2): Bob Dylan – Essay von Robbie Robertson

Wer glaubt, er habe gerade was richtig Gutes geschrieben, der sollte sich einen von Bobs Songs anhören.

Bob Dylan und ich kamen aus entgegengesetzten Richtungen. Als ich ihn zum ersten Mal hörte, spielte ich schon Rock’n’Roll in einer Band. Von Folk hatte ich wenig Ahnung. Und was er als Songwriter geleistet hatte, war mir noch überhaupt nicht klar. Ich weiß noch, wie mir jemand „Oxford Town“ aus „The Freewheelin’ Bob Dylan“ vorspielte, und ich dachte: „Irgendwas passiert da.“ Ich fand seine Stimme interessant.

Aber so richtig verstanden habe ich das erst, als wir zusammen spielten. Als Sänger hat er große Kraft, und er ist ein hervorragender musikalischer Schauspieler, mit vielen Charakteren in seiner Stimme. Ich konnte das Politische in seinen frühen Songs hören. Das ist etwas ungemein Aufwühlendes, wenn jemand mit solcher Kraft singt und dabei wirklich was zu sagen hat.

Bob Dylan: „Like a Rolling Stone“:

Aber besonders fiel mir auf, wie sehr ihn die Straße beeinflusst hatte: aus Minnesota aufzubrechen, zu touren und nach New York zu kommen. Da steckte so eine Härte, eine toughness in der Art, wie er seine Songs und seine Figuren anging. Das war eine Rebellion gegen die Reinheit der Folkmusik. In Songs wie „Like A Rolling Stone“ oder „Ballad Of A Thin Man“, da wird nicht um den heißen Brei herumgeredet. Da rebellierte der Rebell gegen die Rebellion.

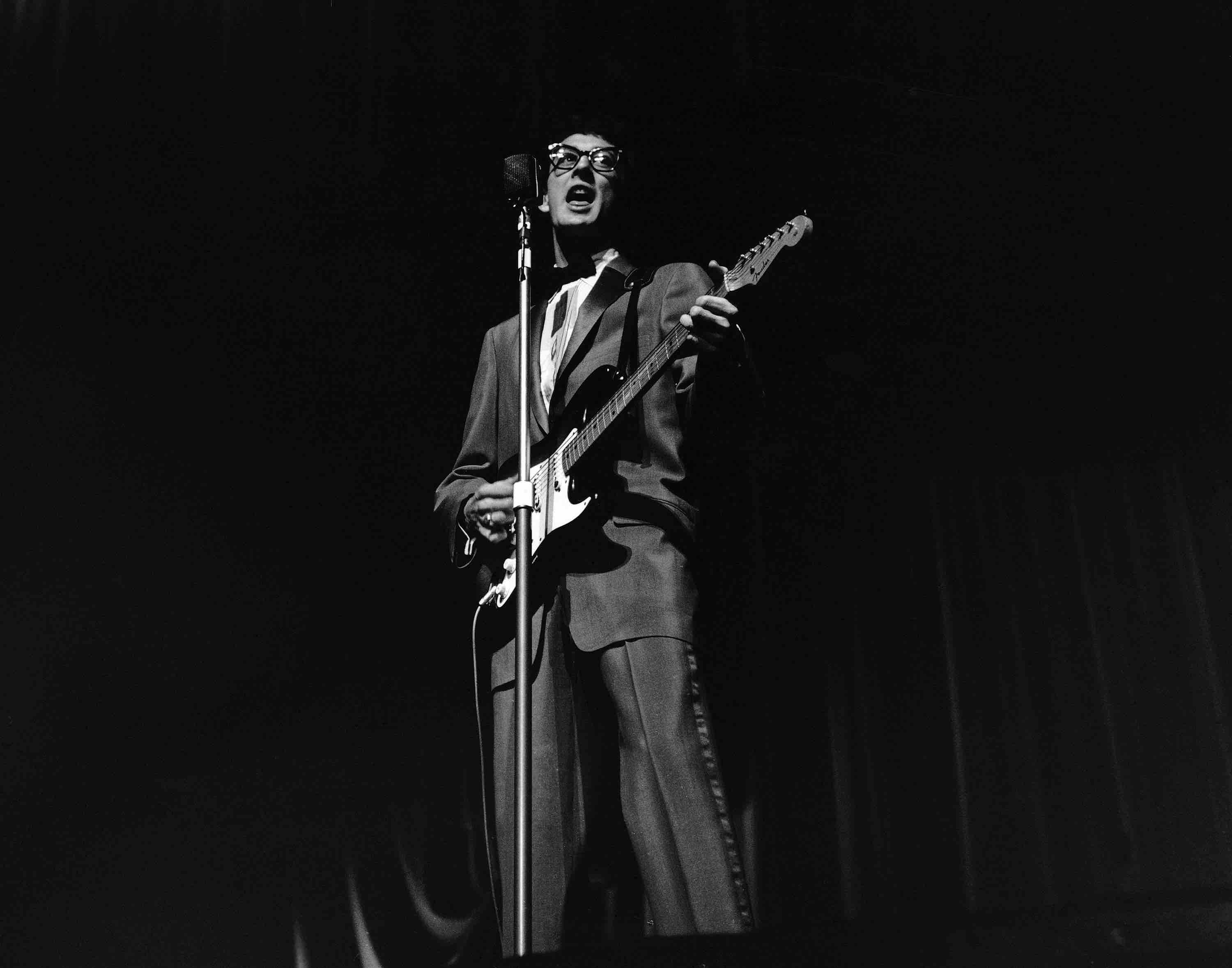

Ich merkte schnell, dass die Leute, mit denen Bob sich umgab, keine Musiker waren. Es waren Dichter. Allen Ginsberg etwa. Bobs Texte waren vor allem von literarischen Vorbildern beeinflusst, und so kam es, dass er Bilder verwendete, die es in der Tin-Pan-Alley-Tradition und auch im Rock’n’Roll nicht gab. Ich sah ihn bei diesen akustischen Auftritten 1965 und 1966 „Desolation Row“ und „Mr. Tambourine Man“ singen und konnte gar nicht fassen, wie viel dieser einzelne Mann nur mit einer Gitarre und einer Mundharmonika um den Hals rüberbringen konnte.

„Wie hören wir auf? Wie geht der Schluss?“

Als er und ich 1966 nach Nashville gingen, um an „Blonde On Blonde“ zu arbeiten, da sah ich das erste Mal einen Songwriter auf einer Schreibmaschine schreiben. Wir waren im Studio, er musste noch ein paar Texte zu den Songs, die wir aufnehmen wollten, überarbeiten, und ich hörte immer seine Schreibmaschine – klick, klick, klick, drrinngg – in einem Affentempo. Er schrieb diese ganzen Sachen so schnell – es gab so viel zu sagen.

Und während einer Session veränderte er dann noch vieles. Das war noch so was, was er mir früh beibrachte. Die Hawks waren Bandmusiker. Wir wollten wissen, wo ein Song langgeht, was die Akkorde waren, wann die Bridge kommt. Bob dagegen hatte es nie so mit dem Proben. Er hatte ja immer allein gespielt. Und wenn wir dann einen Song mit ihm einstudierten und fragten: „Wie hören wir auf? Wie geht der Schluss?“, da sagte er nur: „Na ja, wenn’s zu Ende ist, ist es zu Ende. Wir hören einfach auf.“ Also lernten wir, permanent auf alles gefasst zu sein. Wir dachten: „Okay, hier kann jeden Moment was ganz anderes passieren – und ich bin bereit.“

Das Wichtigste aber, was ich für mein eigenes Songwriting von Bob lernte, ist, dass man die traditionellen Regeln ruhig brechen kann: Wie lang ein Song sein darf, wie viel Fantasie beim Erzählen der Geschichte erlaubt ist. Es war toll, dass da jemand die Zäune eingerissen hatte, dass es unbegrenzte Möglichkeiten gab. Übrigens muss man, wenn man so schreibt wie er und so viele Ideen in so einprägsame Melodien packt, als Sänger sehr gut phrasieren. Seine Art der Gesangsphrasierung war wirklich speziell.

Viel mehr kann man nicht erreichen

Er konnte seine Figuren und Bilder auf eine Art rüberbringen, die überhaupt nicht bemüht oder gekünstelt wirkte, sodass es sich musikalisch gut anfühlte und man einfach mitgehen konnte, ohne das Ganze je infrage zu stellen. Und er hatte oft eine Attitüde in der Stimme, die für eine bestimmte Platte genau passte. Ich weiß noch, wie er mir „Nashville Skyline“ vorspielte und wie ich staunte, was er da wieder für einen Charakter aus dem Hut gezaubert hatte.

Ich glaube, Bob liebt die Herausforderung. Er sucht immer nach Ideen, nach etwas, was ihn weitermachen lässt. Die Songs, die er heute schreibt, sind keinen Deut schlechter als die alten. Es steckt so eine wunderbare Ehrlichkeit darin. Wir verbrachten in den 70ern viel Zeit zusammen. Wir lebten beide in Malibu und wussten jeder vom anderen, wie dessen Alltag aus sah. Und ich weiß, dass „Blood On The Tracks“ reflektiert, was damals in seinem Leben passierte. Wenn er Songs schreibt, dann erzählt er mir Sachen über sich, er hält einen Spiegel hoch – und ich sehe alles ganz deutlich, so wie ich’s nie zuvor gesehen habe.

Bob ist auf jeden Fall ein sehr guter Gradmesser für jeden jungen Sänger und Songwriter. Wer glaubt, er habe gerade was richtig Gutes geschrieben, der sollte sich einen von Bobs Songs anhören. An ihm wird man gute Sachen immer messen können. Viel mehr kann man nicht erreichen.