Empfehlungen der Redaktion

Die 100 besten Jazz-Alben aller Zeiten

Miles Davis , das stilprägende Improvisationstalent an der Trompete, sein Schüler am Saxophon, John Coltrane oder die dramatisch gefallene Billie Holiday: Der Jazz brachte vor allem in der Mitte des letzten Jahrhunderts begnadete Musiker hervor, deren Alben heute zu den absoluten Klassikern des Genres gehören. Sie sind Teil der 100 besten Jazz-Alben aller Zeiten.

In John Coltranes eigenen Worten lässt sich die besondere Aura von „A Love Supreme“ am besten beschreiben. In Großbuchstaben hebt er „Erhebung, Eleganz, Begeisterung“ aus seinem Gebetsgedicht hervor, das er auf das Albumcover drucken ließ und dessen Litanei er im letzten Teil des Albums instrumental nachempfindet.

Tatsächlich gibt es wohl kein Jazzstück, das so nachvollziehbar, intensiv und attraktiv vom spirituellen Gefühl berichtet wie diese grade mal 33-minütige Suite in vier Sätzen – zwei ruhigeren, offenen, ein- und ausleitenden Teilen und zwei sich mitunter recht exaltierenden Mittelstücken, die straffer und bluesartig strukturiert sind. Als öffnende Figur lässt Coltrane eine schlichte Fanfare aus vier Tönen wehen, die zugleich als Echo wie als Vorhall auf den Rest in Wiederholungen verebben.

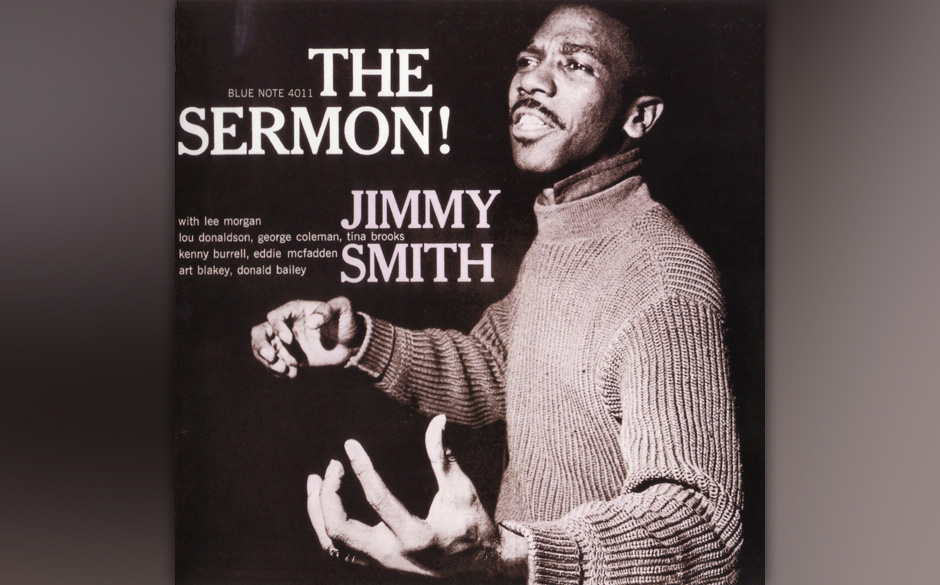

Groovende Intensität

Sie bestimmen den ganzen ersten Satz mit dem Afrolatin-Bassriff und seinem schweifend kreisenden Solo und münden schließlich in das feierliche Grummeln seines in Overdubs vervielfältigten Mantras – eine materielle Konzentration und Klarheit, auf der die besondere Wirkung des Stücks im Ganzen beruht.

Die leichthändig auf- und absteigende Melodiosität und repetitiv geprägten Soli klingen dabei auch in den ekstatischen und dissonanten Momenten kaum noch nach den sogenannten „sheets of sound“, den modal strömenden, akkordisch flirrenden Kaskaden, mit denen Coltrane nach dem Heroinentzug 1957 zunächst bei Thelonious Monk und dann Miles Davis die harmonischen und rhythmischen Bindungen vom Beat zum Puls öffnete.

John Coltrane Coltrane hatte sein Interesse schon seit 1960, als er sein eigenes Quartett gründete, das man in seiner klassischen Besetzung mit Jimmy Garrison am Bass, Elvin Jones an den Drums und McCoy Tyner am Klavier auch auf „A Love Supreme“ hört, von der texturalen Forschung zur Melodie verschoben, wobei er sich zugleich verstärkt mit afrikanischen und orientalischen Musiken beschäftigte. Die Melodiosität hatte dabei vielleicht nicht allein musiktheoretische Motive.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Ltd.

Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Soziale Netzwerke aktivieren

Die vage exotisch anmutende Atmosphäre und Spiritualität traf natürlich auch glücklich den Zeitgeist der aufziehenden Hippiedämmerung. Tatsächlich zeigt „A Love Supreme“ trefflich, wie Coltrane seine auch technisch virtuosen Experimente mit Harmonie und Rhythmus perfekt in eine freie und abstrakte, dabei melodische und groovende Intensität überführt hatte – es blieb nur noch der Aufstieg ins kosmisch Freie seiner letzten Jahre bis 1967. Abgesehen von einem Auftritt auf dem Jazzfestival von Antibes hat Coltrane seinen größten Hit nie live gespielt.

Offenbar hielt er die Aufnahme für so definitiv, dass er ihr nichts hinzufügen wollte. Auch damit hat er wohl recht.

99. Charles Mingus – The Clown (1957).

Blues, Jazz und Storytelling.

98. Cannonball Adderley Sextet – In New York (1962).

Yusef Lateef und Joe Zawinul frischen das Sextet auf.

95. Kenny Dorham – Quiet Kenny (1959).

Cooles, melodiöses, unprätentiöses Set des Trompeters.

94. Don Cherry – Mu, First Part (1969).

Cherrys weltmusikalische Erkundungen.

90. OM – OM With Dom Um Romao (1978).

Die Schweizer Jazzrocker mit dem brasilianischen Perkussionisten Romao.

86. Herbie Mann – Memphis Underground (1969).

Der Flötist geht nach Memphis und spielt mit der Muscle Shoals Rhythm Section.

85. Keith Jarrett – The Köln Concert (1975).

Legendäre, WG-erprobte Piano-Improvisationen.

83. The Jimmy Giuffre 3 – Thesis (1961).

Minimalistischer, fast skizzenhafter Nachklapp zu „Fusion“.

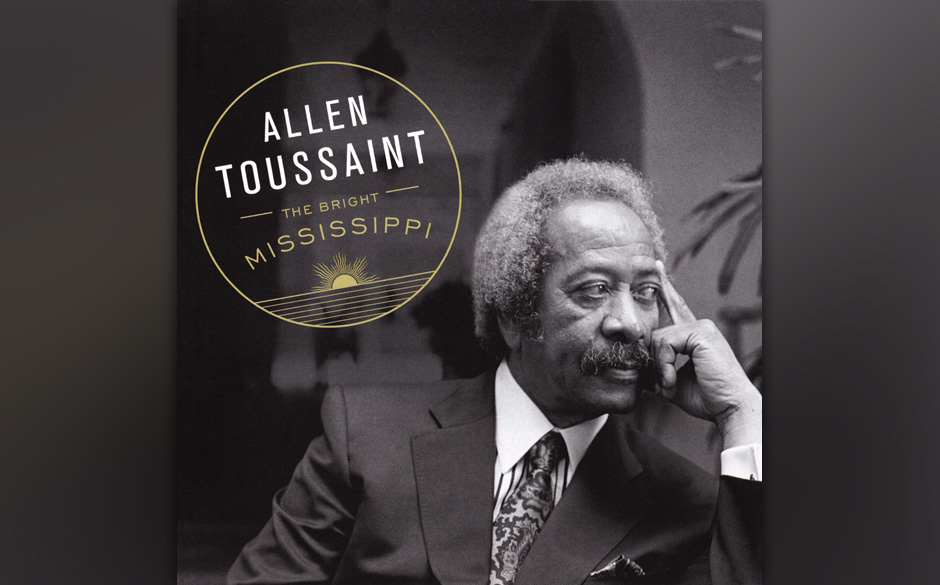

82. Allen Toussaint – The Bright Mississippi (2009).

Der Arrangeur und Songwriter setzt dem New-Orleans-Jazz ein Denkmal.

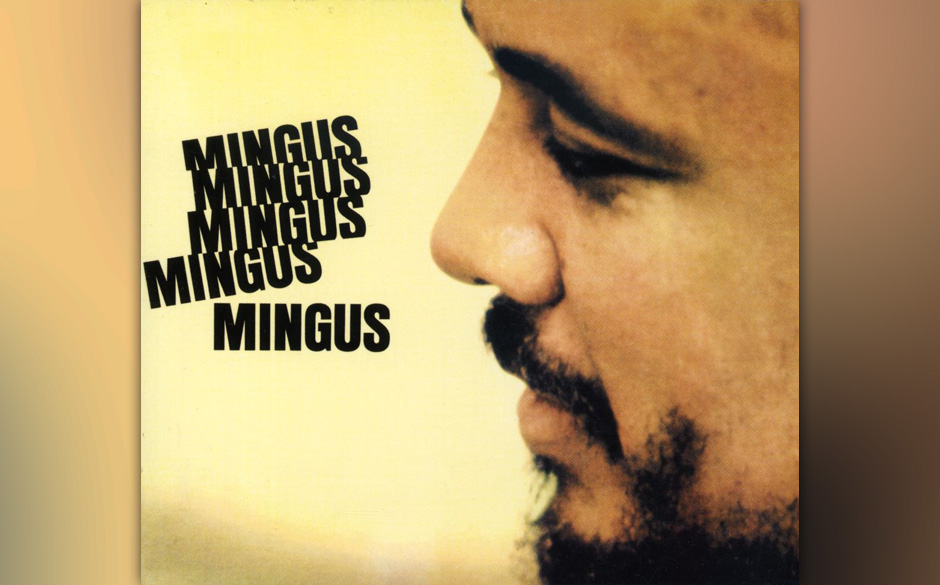

80. Charles Mingus – Mingus, Mingus Mingus, Mingus, Mingus (1964).

Inspirierte, neu arrangierte Versionen einige seiner größten Erfolge.

79. Duke Ellington – Far East Suite (1967).

Ellington und Billy Strayhorn komponierten die Suite nach einer Tour durch den Nahen (!) Osten.

78. Ornette Coleman – Dancing In Your Heads (1977).

Der Innovator inspiriert von Funk und marokkanischer Musik.

77. Duke Ellington – Black, Brown And Beige (1958).

Kritiker verrissen die ambitionierte Suite bei der Uraufführung 1943, 15 Jahre später arrangierte der Duke

sie für diese Aufnahme um. Mahalia Jackson singt.

76. Buddy Rich – Big Swing Face (1967).

Richs Big Band in früher Blüte eröffnet mit „Norwegian Wood“.

75. Mahavishnu Orchestra – The Inner Mounting Flame (1971).

Das erste Album von John McLaughlins Fusion-Band.

73. Rahsaan Roland Kirk – Rip, Rig And Panic (1965).

Furiose Session mit Elvin Jones (d), Jaki Byard (p) und Richard Davis (b).

70. Duke Ellington – Afro-Eurasian Eclipse (1971).

Exotisch, deep und immer noch furios. Der Duke im Herbst seiner Karriere.

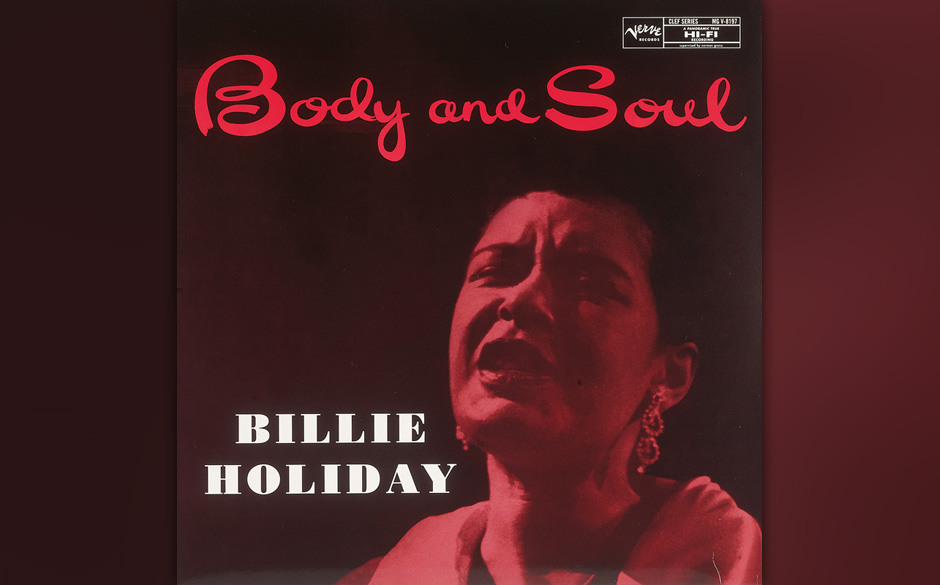

69. Billie Holiday – Lady Sings The Blues (1956).

Holiday singt drei Jahre vor ihrem Tod um ihr Leben.

67. Charles Mingus – Let My Children Hear Music (1972).

Für Mingus war diese ambitionierte Suite schlicht „the best album I have ever made“.

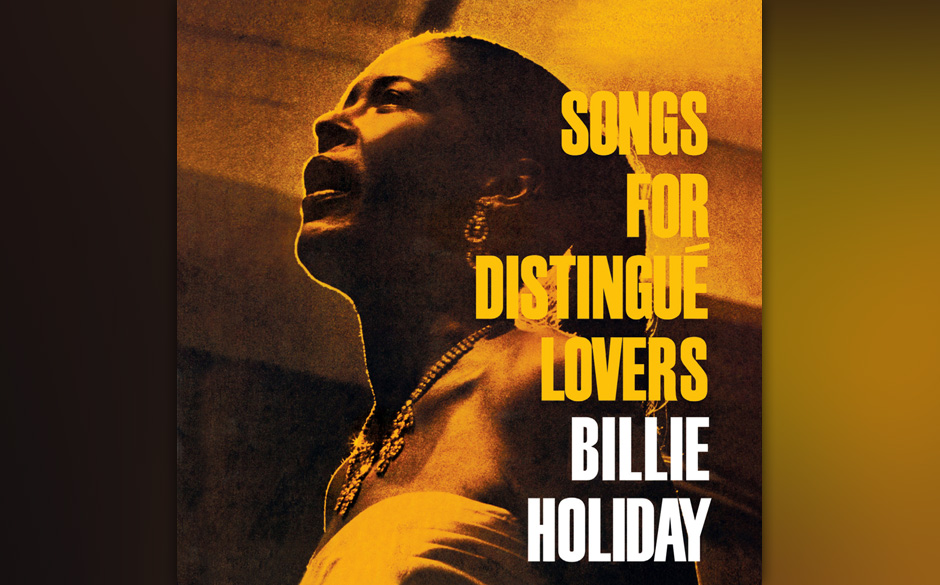

66. Billie Holiday – Songs For Distingué Lovers (1957).

Stimme und Herz gebrochen, führt Lady Day durchs American Songbook.

65. Bill Evans Trio – Sunday At The Village Vanguard (1961).

Letzte Performance von Evans’ bestem Trio vor Scott LaFaros (b) Tod.

63. Oscar Brown Jr. – Sin & Soul … And then Some (1960).

Der große Songlyriker als toller Soul-Sänger.

62. John Coltrane – Africa/Brass (1961).

Coltrane mit großen Ensemble, Dolphy und Tyner orchestrieren.

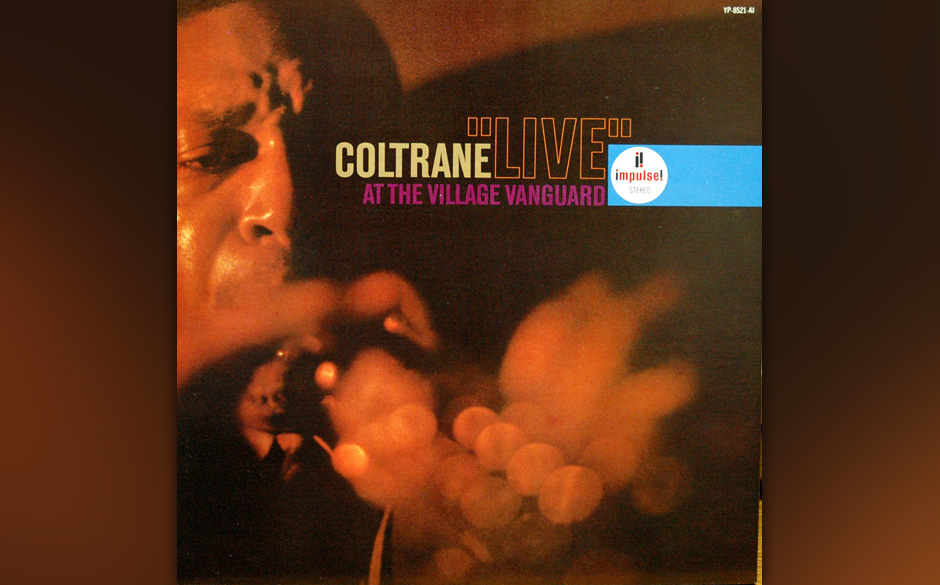

60. John Coltrane – Live At The Village Vanguard (1962).

Coltrane erweitete sein Quartet für dieses intensive Set um Eric Dolphy.

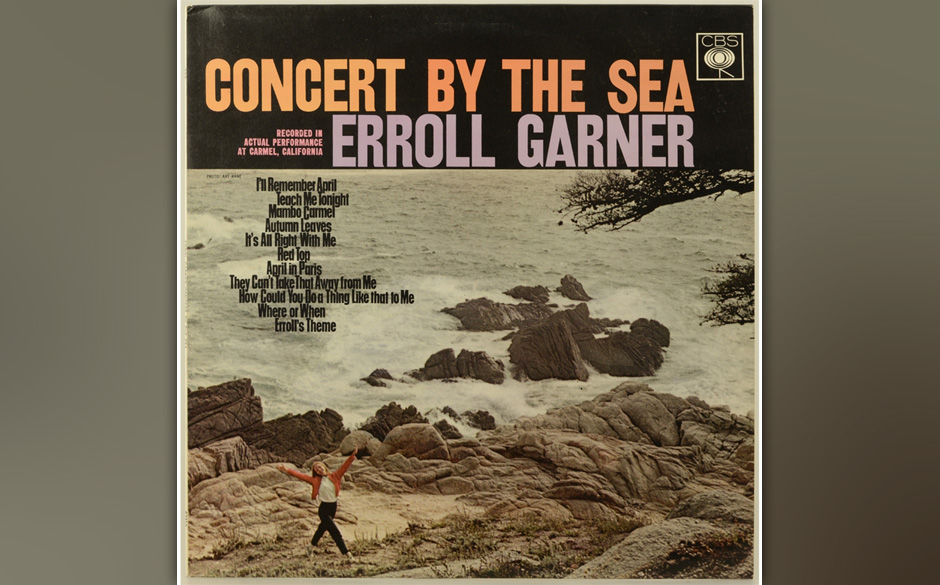

56. Erroll Garner – Concert By The Sea (1956).

Klavier verstimmt, Aufnahme suboptimal und doch Garners bestes Werk.

54. Cannonball Adderley Quintet – Country Preacher (1969).

Hard Bop zu Ehren von Reverend Jesse Jackson.

53. Oscar Petersen Trio – Night Train (1962).

Ein brillanter Techniker auf dem Höhepunkt seiner Popularität.

50. Yusef Lateef – Eastern Sounds (1961).

Er kam vom Hard Bop, und sein Klang war seelenvoller als der anderer Saxofonisten – von Lateefs Oboen- und Flötentönen ganz zu schweigen. Schon in den Fünfzigern öffnete er seine Musik für fernöstliche Klänge. „Eastern Sounds“ ist sein schönstes Album, Alex Norths „Love Theme From ‚Spartacus‘“ wird in Lateefs ungemein zarter Interpretation zu einem ergreifenden Kleinod. SZ

49. Rahsaan Roland Kirk – Blacknuss (1971).

Wahrscheinlich gibt es kaum ein Jazz-Album, das mehr funky Furor verbreitet als dieses. Der blinde Saxofonist und sein riesiges Ensemble covern Soulsongs von Bill Withers, Marvin Gaye und Johnny Bristol, hingebungsvoll und deep. In der titelgebenden Eigenkomposition, einem dampfenden Stück politischer awareness, singt Whitneys Mutter Cissy Houston im Hintergrund. SZ

48. Mantana Roberts – Coin Coin Chapter One: Gens De Couleur Libres (2011).

Die Vorbilder dieses ambitionierten Albums sind die großen, aus der Bürgerrechtsbewegung entstandenen Suiten von Sonny Rollins, Max Roach und Charlie Mingus. Die Verbindung zwischen Jazz und afroamerikanischer Geschichte steht im Mittelpunkt dieses groovenden, ritualistischen Opus der Saxofonistin und Sängerin Matana Roberts. MB

47. Albert Ayler – Music Is The Healing Force Of The Universe (1969).

Albert Aylers Stil war frei und archaisch zugleich, er berief sich auf Folksongs und Marschmusik, New-Orleans-Jazz und Rhythm’n’Blues, ließ sein Saxofon bis an die Schmerzgrenze quietschen und entlockte ihm mehrere Töne zugleich. Seine Freundin Mary Parks schrieb die esoterischen Stücke und sang, Henry Vestine von Canned Heat spielt Gitarre. MB

46. The Jimmy Giuffre 3 – Fusion (1961).

„Blues-based folk jazz“ nannte der Saxofonist und Klarinettist seinen Schlagzeug-freien Stil, den er mit seinem ersten Trio in den Fünfzigern verfolgte. Auf „Fusion“ brach er mit der zweiten Inkarnation der Jimmy Giuffre 3, begleitet von dem Pianisten Paul Bley und dem Bassisten Steve Swallow, Richtung Minimalismus und Avantgarde auf. Eher Debussy als Dizzy Gillespie. MB

45. Sonny Rollins – Saxophone Colossus (1956).

„St. Thomas“, ein Traditional im Calypso-Feel, ist die berühmteste Nummer des in der Tat kolossalen Tenoristen aus New York. Ein Ton mit breiten Schultern, eine Phrasierung, die weder Eleganz noch Kraft scheut. Angst vor scheinbar einfachen Nummern hatte Rollins sowieso nie: Hier spielt er mit „Moritat“ nichts anderes als Brecht/Weills Klassiker „Mackie Messer“. TM

44. Archie Shepp – Attica Blues (1972).

Der im September 1971 blutig niedergeschlagene Gefängnisaufstand in der Attica Correctional Facility inspirierte nicht nur Bob Dylan und John Lennon zu neuen Songs, Archie Shepp reagierte, indem er vom radikalen Free Jazz zu einer mitreißenden Mischung aus Funk, Soul, Gospel und Blues schwenkte. Der Titelsong wurde während des Acid-Jazz-Revivals zum Hit. MB

43. GIl Evans Verve – The Individualism Of Gil Evans (1964).

Zwischen 1963 und 1964 aufgenommen, zeigt dieses Album den großen Arrangeur als Bandleader und Komponisten in eigener Sache. Virtuose Ensemblesprache, die sich keinem musikalischen Idiom direkt verpflichtet fühlt und zeitgenössische Individualisten wie Johnny Coles oder Wayne Shorter in einem orchestralen Setting glänzen lässt. Visionäre Klangkunst. CB

42. Charles Mingus – Blues & Roots (1959).

Einige Kritiker hätten ihm vorgeworfen, seine Musik sei zu kopfgesteuert und swinge nicht genug, schreibt Charles Mingus in den Linernotes zu „Blues And Roots“ und liefert die musikalische Antwort gleich mit: Das, wie der Titel schon nahelegt, tief in Blues und Gospel gründende Werk ist sein lebendigstes, wildestes und mitreißendstes Album, ein spiritueller Rausch. MB

41. Thelonious Monk – Monk’s Music (1957).

1957 kehrte Monk nach sechs Jahren Zwangspause (man hatte ihm die Lizenz entzogen) auf die Bühnen der New Yorker Clubs zurück. Die Studiosession vom 26. Juni 1957 scheint eine persönliche Feierstunde. Mit seinem großartig besetzten Septett um John Coltrane und Coleman Hawkins an den Tenorsaxofonen und Art Blakey am Schlagzeug spielte er einige seiner größten Kompositionen. MB

40. Oliver Nelson – The Blues And The Abstract Truth (1961).

Sechs Meditationen über den Blues schrieb der Saxofonist, Big-Band-Leader, Arrangeur und Soundforscher Oliver Nelson für sein Debüt auf Impulse!. Gleich die erste, „Stolen Moments“, wurde zum Klassiker. Freddie Hubbard (tp) ist hier auf der Höhe seiner Kunst, Eric Dolphy (as, fl) und Bill Evans (p) gehen gewohnt subtil zu Werke. MB

39. Wayne Shorter – Juju (1964).

Auf dem Album von 1964 vereint Wayne Shorter Wille und Fähigkeit als bedeutender Tenorsaxofonist, Komponist und Bandleader neben John Coltrane. Mit der Rhythmusgruppe des Coltrane-Albums „Africa/Brass“, Elvin Jones, Reggie Workman und McCoy Tyner, entwickelt Shorter seinen Code: brodelnde Improvisationen und melancholisch anmutende Melodiefragmente. CB

38. Miles Davis – ’Round About Midnight (1957).

Davis’ Debütalbum für das jazzhistorisch bedeutende Columbia-Label. Mit dieser Version wird 1957 die Komposition des Pianisten Thelonious Monk als Meilenstein des modernen Jazz definiert. Miles Davis paart die sparsame Melodieführung mit großer Virtuosität und Einfühlungskraft, John Coltrane interpretiert das harmonische Gerüst in einem rastlosen Solo. CB

37. Herbie Hancock – Head Hunters (1973).

Das erste Jazzalbum überhaupt, das mit Platin bedacht wurde und den Fusion-Jazz ungeheuer popularisierte. Groovy, funky, jazzrockig, featuring Umschnallkeyboard. Der Weg führte Hancock schließlich zu „Rockit“, während seine Head Hunters mehr und mehr zur straighten Funk-Band mutierten und mit „Survival Of The Fittest“ 1975 ein tolles, viel gesampletes Genrealbum aufnahmen. SZ

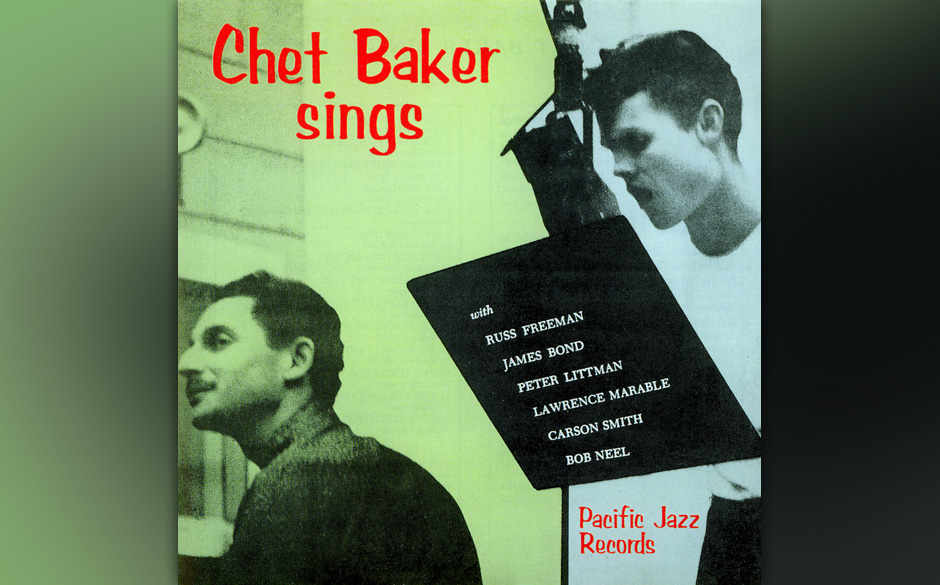

36. Chet Baker – Chet Baker Sings (1956).

„A somewhat time-consuming habit he has indulged in for several years“, ätzte Jazzkritiker Alun Morgan einst über Bakers Gesang. Dabei bereichern seine unnahbar schwermütigen Deutungen von Standards wie „My Funny Valentine“ den West Coast Jazz ebenso wie sein Trompetenspiel. Bei ihm klingt sogar „your looks are laughable/ Unphotographable“ irgendwie charmant. FC

35. Sun Ra – Space Is The Place (1973).

Der Soundtrack zu dem wunderbar psychedelischen Film „Space Is The Place“ ist der perfekte Einstieg in die Welt von Sun Ra und seinem vielköpfigen Arkestra. Der selbsternannte Sonnengott und Saturn-Bewohner ist einer der wichtigsten Wegbereiter des Free Jazz, hatte aber mit Alben wie diesem auch einen enormen Einfluss auf Pop- und Rockbands wie Yo La Tengo und MC5. JZ

34. Bill Evans & Jim Hall – Undercurrent (1962).

Das Cover – ein Frauenkörper im weißen Kleid, der im Wasser schwebt – vermittelt schwerelose Eleganz, aber auch Melancholie und dunkle Ahnung. Dies alles lässt sich auch im unendlich verständigen Dialog von Evans’ Piano und Halls Gitarre finden. Akkorde sprudeln ineinander wie kühle Bäche, Motive umtanzen sich wie Schlittschuhläufer im Central Park. FC

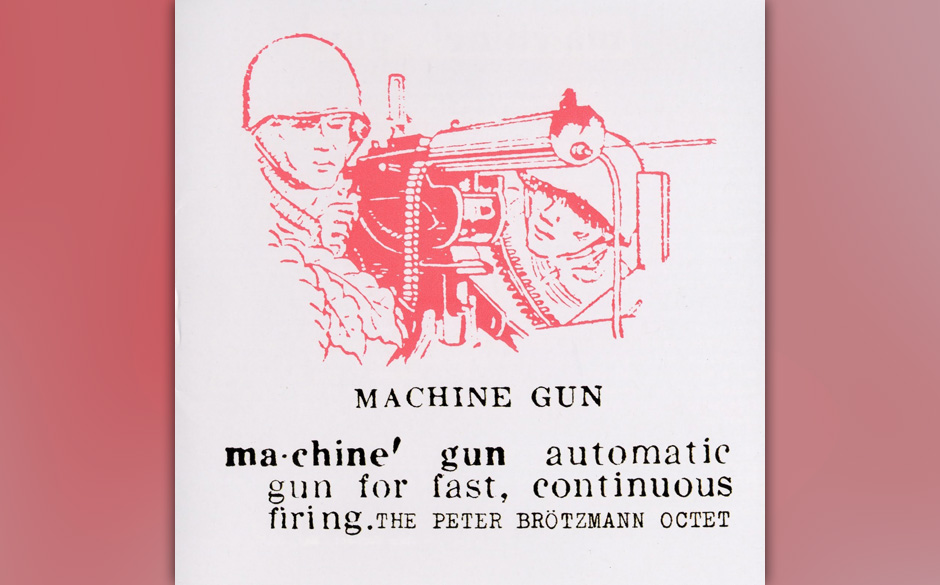

33. Peter Brötzmann – Machine Gun (1968).

Als wahrlich transnationale Kollaboration ist „Machine Gun“ nicht nur ein Monument des europäischen Free Jazz aus der Frühphase seiner Emanzipation vom afroamerikanischen Vorbild. Aufgenommen im Mai 1968, steigert die Platte vor allem die Gewalt in den Strukturen, Kämpfen und Aktionen jener Zeit ins Unermessliche. Jeder Ton schreit: Vietnam! Polizeigewalt!! Aufstand!!! OK

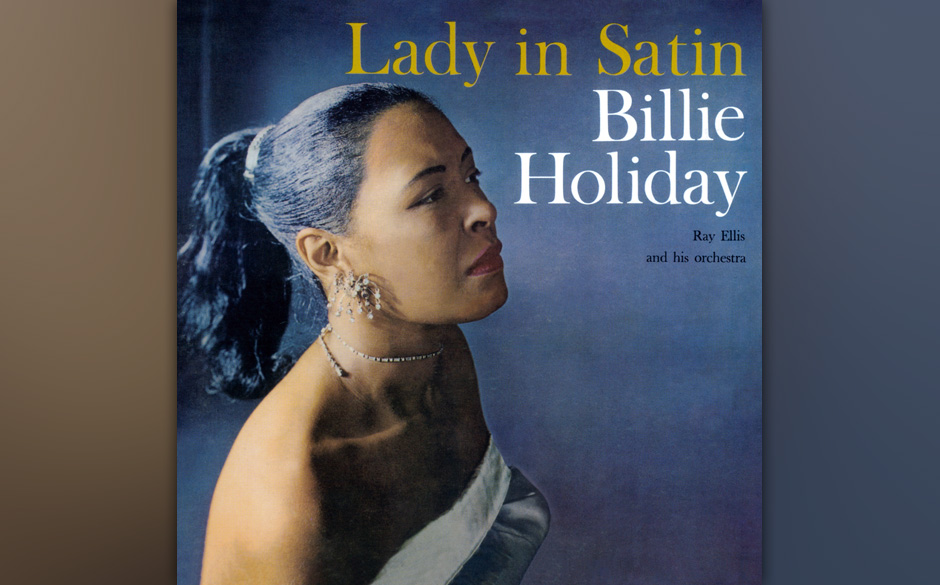

32. Billie Holiday – Lady In Satin (1958).

Das letzte Album, dessen Veröffentlichung Lady Day noch erlebte, ist der berührende Schwanengesang einer der größten Stimmen des 20. Jahrhunderts. Stimmlich nicht mehr auf der Höhe, ist es die dramatische Ehrlichkeit und spirituelle Stärke, die „Lady In Satin“ besonders macht. Der vom Heroin gezeichnete Blues, umhüllt von den samtenen Klängen des Orchesters von Ray Ellis. JZ

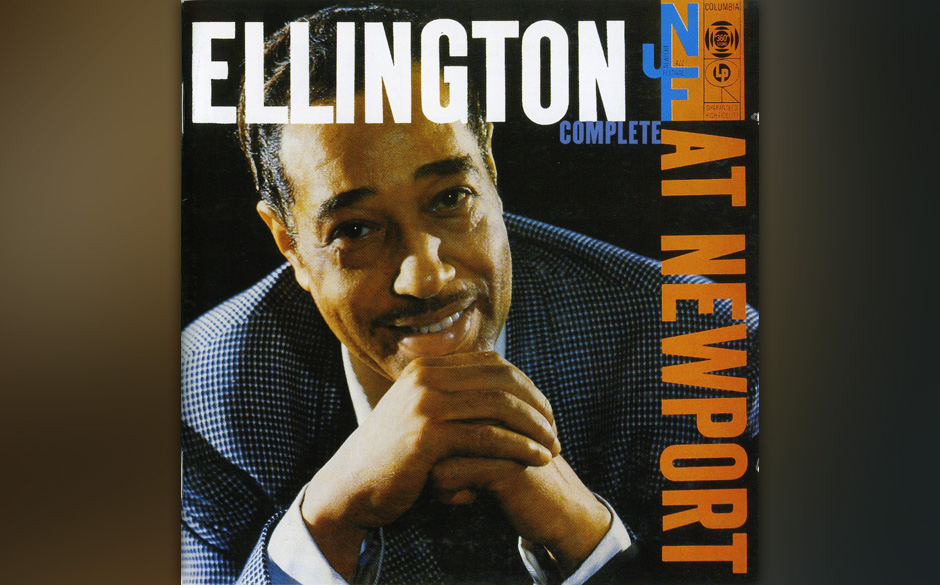

31. Duke Ellington – At Newport (1956).

Die große Zeit der Big Bands war Mitte der Fünfziger vorbei. Selbst Duke Ellington musste mit seinem Orchestra auf Volksfesten und Eislaufbahnen spielen. Doch der Auftritt beim Newport Jazz Festival am 7. Juli 1956 wurde zum großen Comeback. Das Solo von Tenorsaxofonist Paul Gonsalves in „Diminuendo And Crescendo In Blue“ riss die Menge sogar kurzzeitig von den Stühlen. MB

30. Ornette Coleman – Free Jazz (1961).

Der Mann mit dem Plastiksaxofon hat damit eine ganzes Genre benannt. Mit allen Missverständnissen, die große Momente nach sich ziehen. Denn auf „Free Jazz“ spielen zwar zwei Quartette gleichzeitig – eines auf dem linken, das andere auf dem rechten Kanal –, doch man hört nach wie vor viel Komposition, Melodie und Form. Eine bis heute irre Mixtur aus Volksmusik und Avantgarde-Jazz. TM

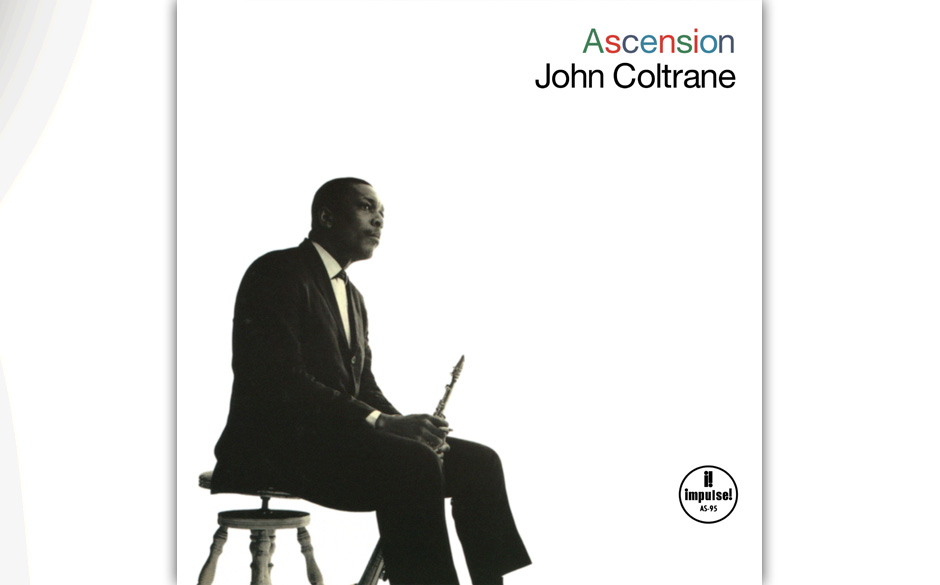

29. John Coltrane – Ascension (1965).

Mit seinem Quartett hatte John Coltrane Mitte der Sechziger alle möglichen musikalischen Formen ausgelotet und erweiterte das Ensemble um zwei Tenor- und zwei Altsaxofonisten, zwei Trompeter und einen Bass. „Ascension“ ist die physische und metaphysische Steigerung von Ornette Colemans „Free Jazz“. Oder, wie Joachim Ernst Berendt schrieb: „ein 40-minütiger Orgasmus“. MB

28. Herbie Hancock – Sextant (1973).

Hancocks Debüt beim Columbia-Label, 1973, in Oktett-Besetzung und mit Elektronik vollgestopft, enthält lediglich drei lange Stücke. Dieses Werk des von Sly Stone schwärmenden Hancock ist Fusion pur, sperrig, avantgardistisch, komplex. Die Zeitenwende folgt: Noch im Veröffentlichungsjahr gründet Hancock die Head Hunters und erntet größte kommerzielle Erfolge. TB

27. Thelonious Monk – Straight, No Chaser (1967).

Monk war bereits im Herbst seiner Kunst, als er diese in sich ruhende, lyrische und hochmelodiöse LP einspielte. Zwar wuchs sein Songbook in der gesamten Columbia-Zeit nur unwesentlich. Doch zählen etwa Ellingtons „I Didn’t Know About You“ und der „Japanese Folk Song“ zu den einnehmendsten Momenten unverstellter Schönheit in seinem reichen Œuvre. FC

26. Charlie Haden – Liberation Music Orchestra (1969).

Der Geist von 1968 weht durch die oft ziemlich freien Bigband-Arrangements. Ausgangspunkt waren Lieder aus dem spanischen Bürgerkrieg und nicht zuletzt der Tod von Che Guevara. Damals in Charlie Hadens linksradikalem Blasorchester unter anderen dabei: der wunderbare Gato Barbieri, Michael Mantler, Paul Motian, Don Cherry und Carla Bley. JZ

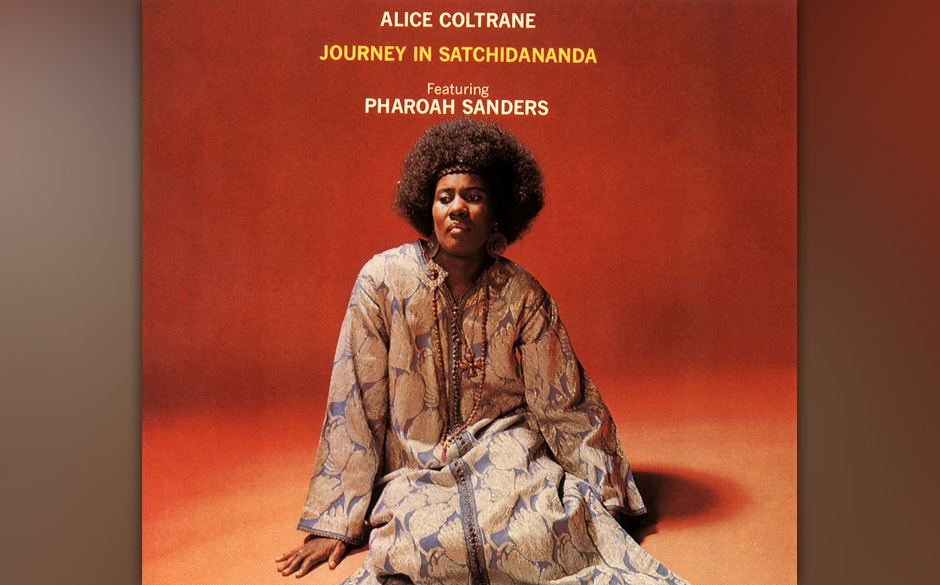

25. Alice Coltrane – Journey In Satchidananda (1970).

Dem Guru und Yogalehrer Satchidananda Saraswati ist es zu verdanken, dass Alice Coltrane den Jazz um eine besonders exotische Note bereichert hat: sehr spirituell, mit Harfe, Oud und Tambura, aber auch mit dem Saxofon des ebenfalls nach göttlicher Erkenntnis strebenden Pharoah Sanders. Bassist Charlie Haden erdet die kosmische Astralreise. JZ

24. Kenny Burrel – Midnight Blue (1963).

Der Gitarrist aus Detroit verrät die Prägung durch Wes Montgomery: Auch Burrell verlängert Rhythm’n’Blues in den Jazz. Doch wo Montgomery die Zügel loslässt, behält Burrell die Kontrolle. Sein berühmtestes Album zeigt Raffinesse und Gelassenheit, die an Duke Ellington erinnern. Die Congas und das markige Tenorsax von Stanley Turrentine erklären den Erfolg weit über die Jazzgemeinde hinaus. TM

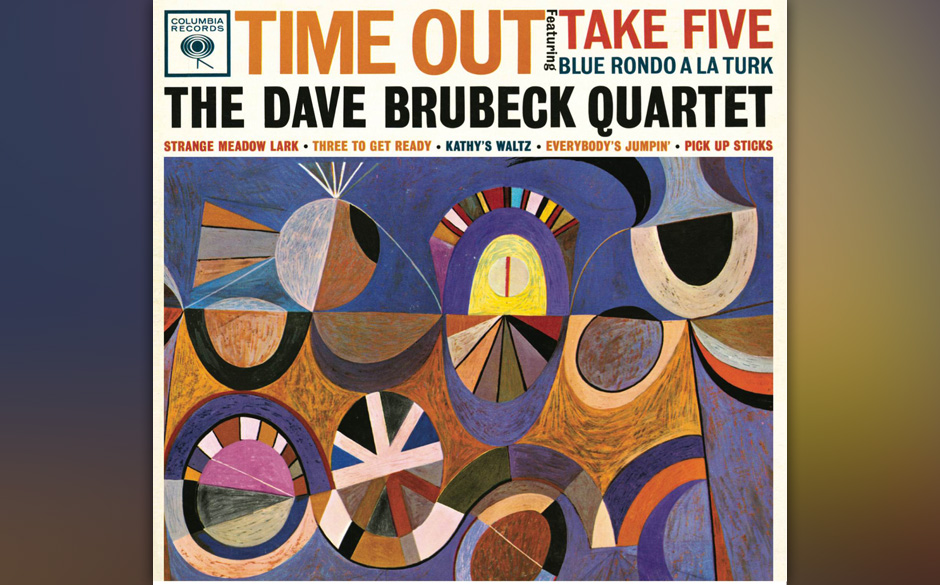

23. Dave Brubeck – Time Out (1959). Das wohl bekannteste Jazz-Stück überhaupt macht dieses Album zum Klassiker. Mit seinem federnden, endlos wiederholten Piano-Riff, dem gedämpften Saxofon und leicht fiebrig gestreichelten Becken war „Take Five“ Ende der Fünfziger eine Sensation jenseits des 4/4-Takts – und der Blueprint für den Pop-Jazz, der Jahrzehnte später aus dem HipHop erwuchs.SZ

22. Stan Getz & João Gilberto – Getz/Gilberto (1964).

Als Antonio Carlos Jobim 1963 in New York am Piano sitzt, João Gilberto Gitarre spielt und singt und Stan Getz ins Alto haucht, passiert es: Europäische Harmonik, brasilianische Rhythmik und amerikanische Coolness fusionieren. Und wenn Astrud Gilberto singt, streckt jeder die Waffen. Die Welt will Bossa nova. „The Girl From Ipanema“ und „Desafinado“ definieren Brasilien neu. TM

21. Art Blakey & The Jazz Messengers – Moanin‘ (1959).

Das von Pianist Bobby Timmons geschriebene Titelstück wurde zum Klassiker, doch auch die anderen fünf, bis auf den Arlen/Mercer-Song „Come Rain Or Come Shine“ vom kurz nach den Aufnahmen bei den Jazz Messengers ausgeschiedenen Saxofonisten Benny Golson komponierten und in Gospel und Blues grundierten Stücke auf „Moanin’“ sind Sternstunden des Hard Bop. MB

20. Miles Davis – Sketches Of Spain (1960).

Mit dem großartigen Arrangeur Gil Evans und einer riesigen Bläser-Besetzung kreiert Davis spanisch angehauchte Moods im Grenzbereich zum Easy Listening – und immer anrührend schön. Kernstück ist ihre Version des zweiten Satzes aus dem „Concierto de Aranjuez“ von Joaquín Rodrigo. Dafür gab es einen Grammy und den Applaus der (meist weißen) Musiktruhenbesitzer. SZ

19. Carla Bley – Escalator Over The Hill (1971).

Es dürfte das einzige Album sein, auf dem Don Cherry eine ebenso markante Rolle spielt wie das Country-Girl Linda Ronstadt und der Rockmusiker Jack Bruce: Diese dreistündige Oper zeigt eine schillernde Avantgarde, die Anklänge an Kurt Weill, indische Ragas und Minimal Music mit Paul Haines’ zauberhaft verrätseltem Libretto verbindet JZ

18. John Coltrane – Olé Coltrane (1962).

Der Impulse!-Vertrag ist längst unterschrieben, doch auch dieses Septett-Album für Atlantic, 1962, macht Geschichte. Durch die zunehmende Verlagerung auf horizontale Linien und eine immense Steigerung der Geschwindigkeit gelingt es Coltrane, den Eindruck zu erwecken, als würde er mehrere Töne zur gleichen Zeit spielen. Eine große Hymne des modalen Jazz: spirituell, dringlich. CB

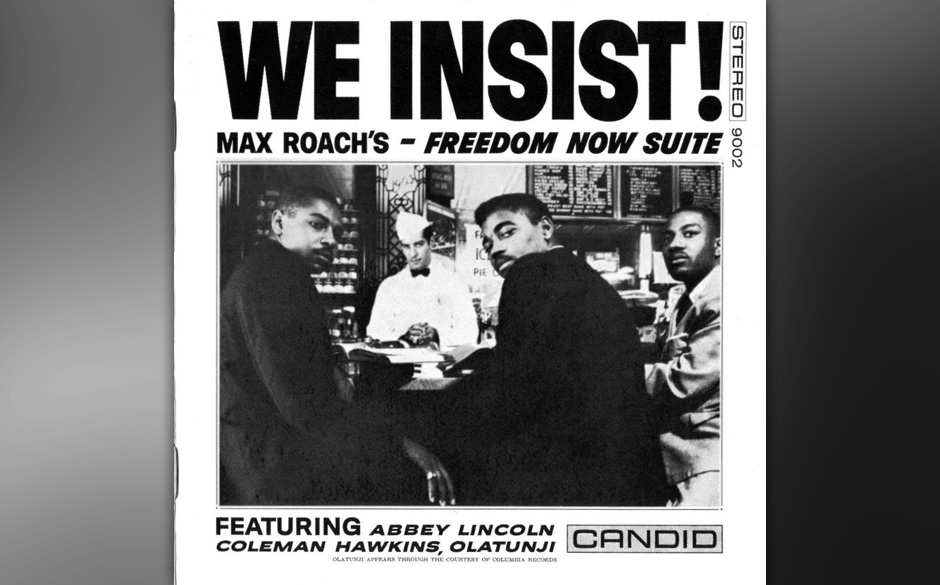

17. Max Roach – We Insist! Freedom Now Suite (1960).

Max Roach und sein Texter Oscar Brown Jr. hatten ein Oratorium über den Kampf der afroamerikanischen Bevölkerung um Gleichberechtigung schreiben wollen, doch sie zerstritten sich über die Inhalte. Roach nahm die bereits fertigen Songs mit seiner Combo auf. Ein formal und inhaltlich ambitioniertes Werk und der Grundstein des explizit politischen Jazz. MB

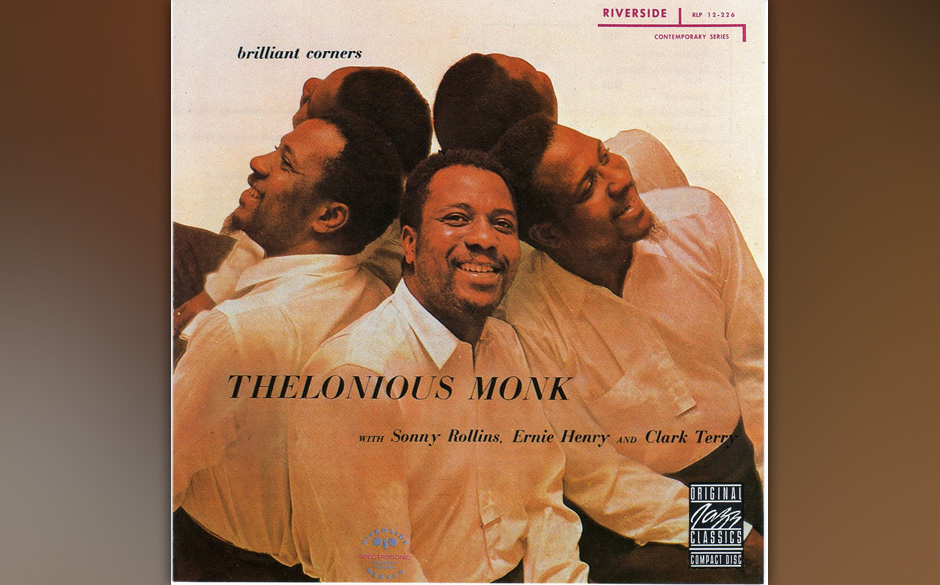

16. Thelonious Monk – Brilliant Corners (1957).

Nach zwei LPs mit Standards nutzte Monk die Chance, seine Vision mit eigenen Kompositionen zu realisieren, selbst wenn sein Perfektionismus, seine exzentrische Rhythmik und die volatilen Tempi gestandene Größen wie Sonny Rollins, Max Roach und Oscar Pettiford an ihre Grenzen trieb. Auch vom Hörer fordert Monk unbedingte Konzentration, belohnt aber fürstlich. FC

15. John Coltrane – Giant Steps (1960).

Tranes Atlantic-Debüt ist eine Studie des Machbaren, die die Grenzen des Hard Bop auslotet und doch dem Ohr schmeicheln will. Sein erstes Album ausschließlich mit Eigenkompositionen, darunter das verspielte, seiner Tochter gewidmete „Syeeda’s Song Flute“ und die unsterbliche Ballade „Naima“. Vo „Countdown“ kann einem heute noch schwindelig werden. FC

14. Herbie Hancock – Maiden Voyage (1965).

Atmosphärisch starker Pre-Funk-Herbie. Ein Konzeptalbum mit viel Raum für George Coleman, Ron Carter und Tony Williams, mit denen der gerade mal 24-Jährige schon in der Band von Miles Davis gespielt hatte. Hier stattdessen an der Trompete: Freddie Hubbard at his best. Der Titeltrack, der das Album eröffnet, und das abschließende „Dolphin Dance“ wurden zu Klassikern. KVS

13. Cannonball Adderley – Somethin‘ Else (1958).

Julian Adderley, genannt Cannonball, der dicke Altist aus Florida, ist eine Ausnahme unter den New Yorker Hipstern: Sein Spiel verrät stets gute Laune, selbst wenn man auf „Somethin’ Else“ oft Blues im Midtempo hört. Adderley bläst 1958 bereits bei Miles Davis, der hier den Titelsong sowie das Intro zu „Autumn Leaves“ beisteuert. Ein Jahr später nehmen sie gemeinsam „Kind of Blue“ auf. TM

12. Miles Davis – Bitches Brew (1970).

Das Cover des Doppelalbums psychedelisch, der Sound elektrifiziert, die Grooves zwischen Funk und Rock. Von allen Songstrukturen befreite Sessions auf meist modaler Basis, die Produzent Teo Macero raffiniert zusammengeschnitten hat. Ein wildes Fusion-Gebräu mit bis zu drei Keyboardern (Zawinul, Corea, Larry Young). Die Jazzpolizei lief prompt Amok. KVS

11. John Coltrane – My Favorite Things (1961).

Inspiriert durch Steve Lacy macht John Coltrane 1960 das Sopransaxofon in seiner Musik unersetzlich. Seine immens erfolgreiche Interpretation des Broadway-Hits beschert einen ganz neuen Umgang mit dem musikalischen Ausgangsmaterial. Stilistisch repräsentiert dieses Werk die modale Umbruchphase zwischen Hardbop und Free Jazz: radikal, riskant, richtungsweisend. CB

10. Duke Ellington – Money Jungle (1963).

Im September 1962 begegnen sich drei der größten Styler, die der Jazz hervorgebracht hat: der 63-jährige Duke Ellington, der zu dieser Zeit schon mit Vorliebe vor Königen und Maharadschas auftritt, trifft auf die gut 20 Jahre jüngeren, wütenden und politisch expliziten Max Roach und Charles Mingus …

Bei diesem Treffen entstand eine stürmische, skizzenhafte, Jam-Session-artige Platte, auf der sich die offenen kollektiven Formen der 60er-Jahre-Avantgarde bruchlos in die Traditionen von City Blues, Stride Piano, Swing und Jungle fügen. Das sind weniger drei Solisten als eine emanzipierte Rhythmusgruppe: Ellingtons elegantes, aber technisch limitiertes Klavier engt weder Roachs intellektuelles melodisches Schlagzeug ein noch den bluesdurchtränkten, rabiat treibenden Mingus-Bass. Peter Thiessen

Copyright: Redferns/David Redfern

09. Ornette Coleman – The Shape Of Jazz To Come (1959).

Wie klingt eine Band, die sich um keinen Bandleader schart, sondern um einen Lehrer? Die sich nicht in Leitstimme und Begleitmusik scheiden will, sondern Einklang im Vielen sucht? Diese Musik, diese musikalische Freiheit klingt wie die Musik von Ornette Coleman. Mit „The Shape Of Jazz To Come“ hat er geprägt, was im folgenden Jahrzehnt dann „Free Jazz“ heißen sollte …

Doch hat „free“ für Coleman niemals bedeutet, dass etwas zerspielt oder zerstört werden soll. Er wollte aufbauen, zusammenführen, echte Harmonie stiften. Unter den musikalischen Revolutionären jener Zeit ist er der größte Ideenmusiker: einer, der unaufhörlich an der Idee und der Form des Zusammenspiels arbeitet. In den schönsten Momenten klingen aus seinen Kompositionen das Glück und die Zärtlichkeit des gelingenden Kollektivs. Jens Balzer

Copyright: Redferns/Frans Schellekens

08. Thelonius Monk Quartet With John Coltrane – At Carnegie Hall (1957/2005).

Fast 50 Jahre nach dem Konzert des Thelonious Monk Quartet in der Carnegie Hall am 29. November 1957 wurde diese sensationelle Aufnahme in der Library Of Congress gefunden. Begleitet von Ahmed Abdul-Malik (b) und Shadow Wilson (dr) kam die Zusammenarbeit des Pianisten mit John Coltrane an diesem Abend zu voller Blüte …

Fünf Monate hatten die beiden auf der Bühne des Five Spot im East Village für diesen Auftritt geübt, sie kannten einander in- und auswendig. Monks ruppiges, stockend stakkatohaftes Tastenspiel und Coltranes atemlos strömendes Saxofon sind nicht länger Gegensätze, sondern haben auf wundersame Weise zusammengefunden, solieren unisono. Das ist pure Dialektik. Kurz darauf verließ Coltrane das Monk Quartet Richtung Miles Davis. Maik Brüggemeyer

Copyright: Getty Images/John Bulmer

07. Charles Mingus – The Blackt Saint and The Sinner Lady (1963).

Eine echte Herausforderung für Produzent Bob Thiele: Die eigentlichen Aufnahmen für dieses Opus magnum waren an einem Tag im Kasten. Aber Mingus setzte auf im Jazz ungewohnte Overdubs. So wurden die intensiven Altsaxofon-Soli von Charlie Mariano nachträglich hinzugefügt …

Das Elf-Mann-Ensemble konnte wie eine Big Band klingen, allerdings wilder, oft der Kollektivimprovisation nahe, obwohl es um ausgefeilte Bläsersätze und raffiniert kalkulierte Wechsel von Sounds, Rhythmen und Stimmungen geht. Als Selbstporträt einer zerrissenen Seele beschreibt der Therapeut (!) des Musikers in den Linernotes die sechsteilige

Suite. Ein kühner Schritt in eine Richtung, die sich für Carla Bley als ebenso relevant erweisen sollte wie für das Art Ensemble of Chicago. Klaus von Seckendorff

Copyright: Michael Ochs Archives

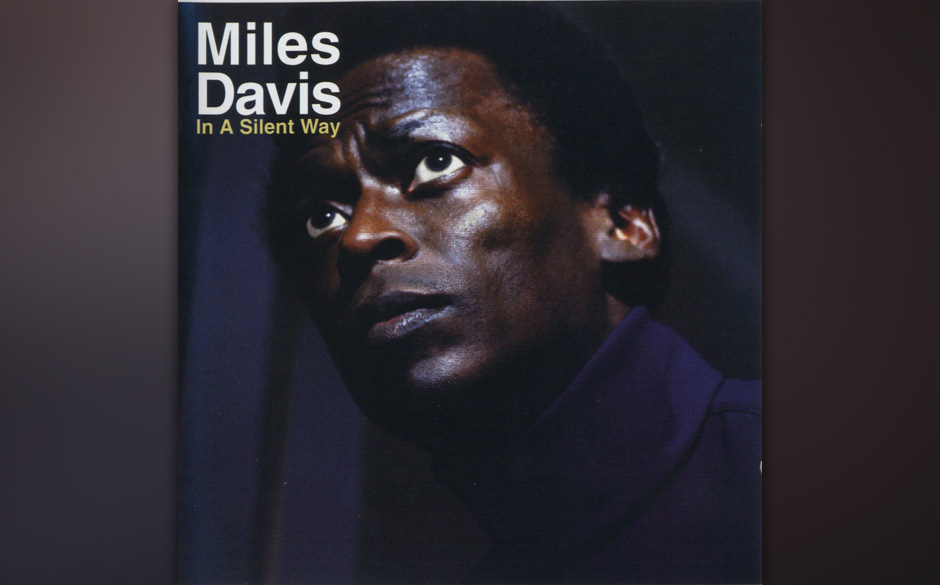

06. Miles Davis – In A Silent Way (1969).

Schon seit einigen Jahren hatte Produzent Teo Macero Miles-Davis-Aufnahmen im Studio mit Tonbandtricks auf Perfektion getrimmt. Diese bei Pop-Produktionen übliche, dem Image des Jazz aber eher abträgliche Praxis war allerdings noch nicht als Ästhetik erkenntlich. Das änderte sich hier schlagartig. Deutlich sind „Shhh/Peaceful“ und „In A Silent Way/ It’s About That Time“ als Edits beziehungsweise Montagen erkennbar …

Das Ergebnis ist ein keyboardlastiger (Zawinul, Hancock, Corea), pointillistischer Soundteppich aus Melodiepartikeln und geschichteten Akkordfolgen, der nur gelegentlich als Hintergrund für markante Soli von Davis oder Wayne Shorter fungiert – und ansonsten in alle Richtungen mäandert. Dieser hypnotische ozeanische Sound erlebte in den Neunzigern eine Renaissance als Ambient Jazz.

Copyright: Getty Images/Jack Vartoogian/Getty Images

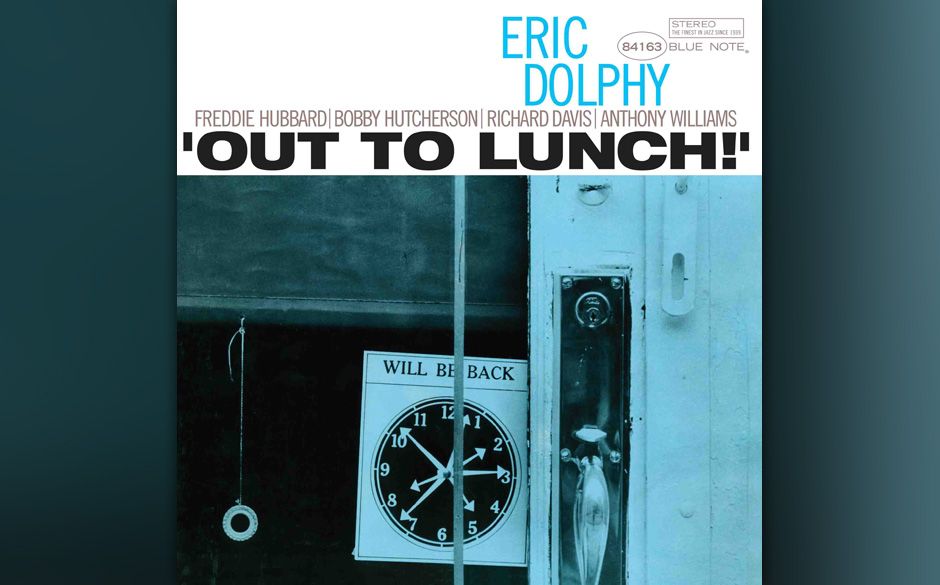

05. Eric Dolphy – Out To Lunch! (1964).

Der Saxofonist, Flötist und Bassklarinettist Eric Dolphy gehört zu den großen Rebellen der frühen Sechzigerjahre. Er spielte mit John Coltrane, brillierte als Solist in der Band von Charles Mingus, doch das Manifest seiner Musik ist „Out To Lunch!“. Während sich andere Zeitgenossen noch das Fundament einer relativ stabilen rhythmischen Basis leisteten, um darüber die Improvisation in neue Sphären zu treiben, wurde hier die wahre Demokratie geprobt …

Freddie Hubbard (tp), Bobby Hutcherson (vib), Richard Davis (b), Tony Williams (dr) und Eric Dolphy waren sehr wohl vertraut mit den traditionellen Techniken des Jazz – ließen sich aber nicht mehr davon fesseln. Dennoch versinken die fünf Kompositionen nie im Chaos, sondern entwickeln eine hochkomplexe, überaus raffinierte Struktur. �

Copyright: Getty Images/Michael Ochs Archives

04. Pharoah Sanders – Karma (1969).

Die Antwort des Jazz auf Hippies und Haight-Ashbury beginnt mit dem majestätischen Anrollen und Aufbäumen des Tenorsaxofons von Pharoah Sanders. Dann gibt der Kontrabass den Rhythmus vor, Marimba, Schellenkränze, eine Querflöte setzen ein und nach ein paar Minuten Leon Thomas’ Stimme:

„The creator has a master plan, peace and happiness for every man“ singt sie, bevor der Gesang in ein Jodeln übergeht und mit Sanders’ Saxofon wetteifert. Mitten drin im groovy Exzess ist übrigens auch Lonnie Liston Smith am Piano, der Sanders’ Vision fünf Jahre später mit „Expansions“ in den Soul überführen sollte. Der 33-minütige „Masterplan“ mündet in einen Improvisationsstrudel, ungezügelt, anarchisch, kreischend – und kehrt zum anfänglichen Groove zurück. So seelenvoll war freier Jazz nie wieder.

Copyright: Getty Images/Marcus Ingram

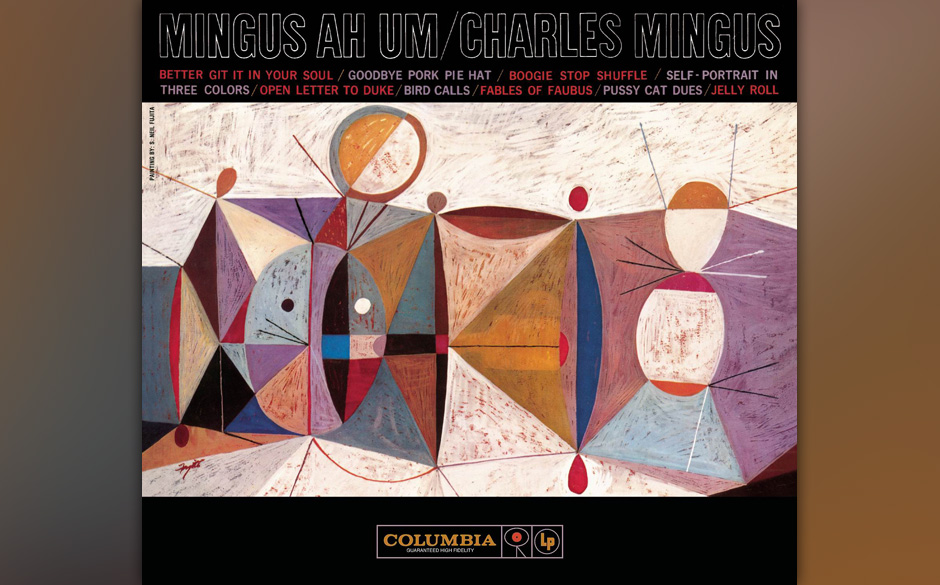

03. Charles Mingus – Mingus Ah Um (1959).

Affirmation und Akklamation waren nie seine Sache, doch eröffnet Charles Mingus sein Wunderwerk mit Seelenmassage. „Oh yeah!“ ruft er

beifällig, während der immens wandlungsfähige Klangkörper seines „Workshops“ über Blues-Riffs zu Gospel-Elan findet, melodisch begeisternd und herrlich unpathetisch …

„Better Git It In Your Soul“ ist der erste Track eines an Kontrasten reichen Albums, auf dem Momente kollektiv brausender

Improvisation mit linden Sax-Etüden wechseln, eruptive Soli mit schlurfenden Besen. Mingus ehrt Lester Young, Duke Ellington und Jelly Roll Morton, indem er deren Musik tributierend aufscheinen lässt, und er verflucht in „Fables Of Faubus“ die Segregation, eindringlich, ohne Worte. „Consistently exciting and stimulating“ sei „Ah Um“, befand der Kritiker Leonard Feather. Eine Untertreibung.

Copyright: Archive Photos/Metronome

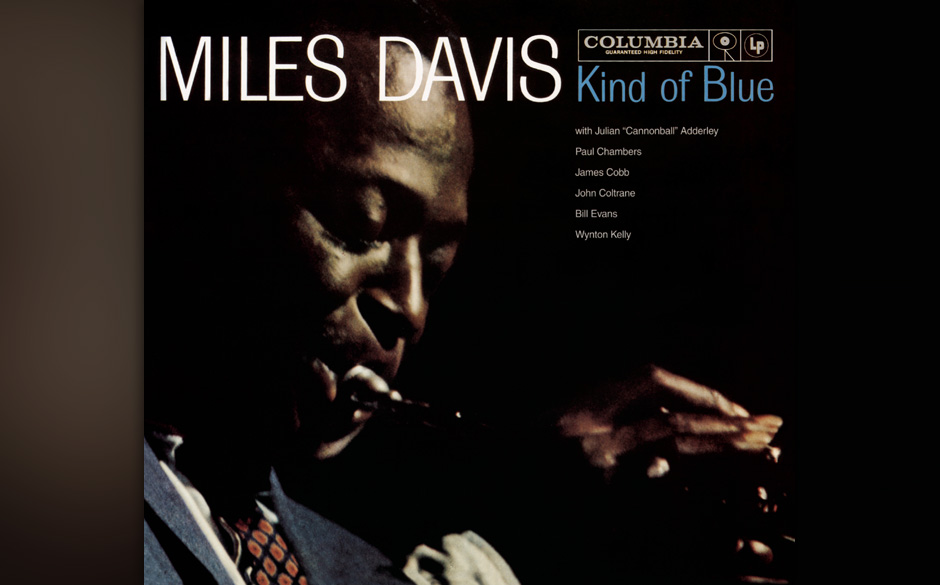

02. Miles Davis – Kind Of Blue (1959).

Den Jazz-Einstieg für jedermann gibt es nicht. Post-Punk-Fans mag Monks kratzbürstiger Tastensinn reizen, und für Grindcore-Sozialisierte gibt es schließlich Brötzmanns „Machine Gun“. Doch „Kind of Blue“ kriegt uns alle. Für Miles spielten die meisten Hardbopper damals zu viel, zu lang und zu schnell. Seine Lösung: modales Spiel statt Akkordhektik, Midtempo, viel Luft zwischen den Noten …

Zu den Sessions brachte er nur einige Skizzen, doch die Wahl des Ensembles war eine kompositorische Glanzleistung. Cannonballs Blues trifft auf Tranes waghalsige Läufe, Bill Evans setzt impressionistische Akzente, und Miles’ Trompete hält die Zügel fest. Heute verblüfft, wie aufgeräumt und unbeschwert vom historischen Gewicht dieses Giganten-Sextett miteinander swingt. Für Drummer Jimmy Cobb war es „just another date“.

Copyright: Redferns/David Redfern

01. John Coltrane – A Love Supreme (1965).

In John Coltranes eigenen Worten lässt sich die besondere Aura von „A Love Supreme“ am besten beschreiben. In Großbuchstaben hebt er „Erhebung, Eleganz, Begeisterung“ aus seinem Gebetsgedicht hervor, das er auf das Albumcover drucken ließ und dessen Litanei er im letzten Teil des Albums instrumental nachempfindet. Tatsächlich gibt es wohl kein Jazzstück, das so nachvollziehbar, intensiv und attraktiv vom spirituellen Gefühl berichtet wie diese grade mal 33-minütige Suite in vier Sätzen – zwei ruhigeren, offenen, ein- und ausleitenden Teilen und zwei sich mitunter recht exaltierenden Mittelstücken, die straffer und bluesartig strukturiert sind. Als öffnende Figur lässt Coltrane eine schlichte Fanfare aus vier Tönen wehen, die zugleich als Echo wie als Vorhall auf den Rest in Wiederholungen verebben …

Sie bestimmen den ganzen ersten Satz mit dem Afrolatin-Bassriff und seinem schweifend kreisenden Solo und münden schließlich in das feierliche Grummeln seines in Overdubs vervielfältigten Mantras – eine materielle Konzentration und Klarheit, auf der die besondere Wirkung des Stücks im Ganzen beruht. Die leichthändig auf- und absteigende Melodiosität und repetitiv geprägten Soli klingen dabei auch in den ekstatischen und dissonanten Momenten kaum noch nach den sogenannten „sheets of sound“, den modal strömenden, akkordisch flirrenden Kaskaden, mit denen Coltrane nach dem Heroinentzug 1957 zunächst bei Thelonious Monk und dann Miles Davis die harmonischen und rhythmischen Bindungen vom Beat zum Puls öffnete. Coltrane hatte sein Interesse schon seit 1960, als er sein eigenes Quartett gründete, das man in seiner klassischen Besetzung mit Jimmy Garrison am Bass, Elvin Jones an den Drums und McCoy Tyner am Klavier auch auf „A Love Supreme“ hört, von der texturalen Forschung zur Melodie verschoben, wobei er sich zugleich verstärkt mit afrikanischen und orientalischen Musiken beschäftigte. Die Melodiosität hatte dabei vielleicht nicht allein musiktheoretische Motive …

Copyright: Redferns/JP Jazz Archive

Die vage exotisch anmutende Atmosphäre und Spiritualität traf natürlich auch glücklich den Zeitgeist der aufziehenden Hippiedämmerung.

Tatsächlich zeigt „A Love Supreme“ trefflich, wie Coltrane seine auch technisch virtuosen Experimente mit Harmonie und Rhythmus perfekt in eine freie und abstrakte, dabei melodische und groovende Intensität überführt hatte – es blieb nur noch der Aufstieg ins kosmisch Freie seiner letzten Jahre bis 1967. Abgesehen von einem Auftritt auf dem Jazzfestival von Antibes hat Coltrane seinen größten Hit nie live gespielt. Offenbar hielt er die Aufnahme für so definitiv, dass er ihr nichts hinzufügen wollte. Auch damit hat er wohl recht.

Copyright: Redferns/Adam Ritchie

Weitere Highlights

Egal ob Miles Davis, das stilprägende Improvisationstalent an der Trompete, sein Schüler am Saxophon, John Coltrane oder die dramatisch gefallene Billie Holiday: Der Jazz brachte vor allem in der Mitte des letzten Jahrhunderts begnadete Musiker hervor, deren Alben heute zu den absoluten Klassikern des Genres gehören. Sie sind Teil der 100 besten Jazz-Alben aller Zeiten.