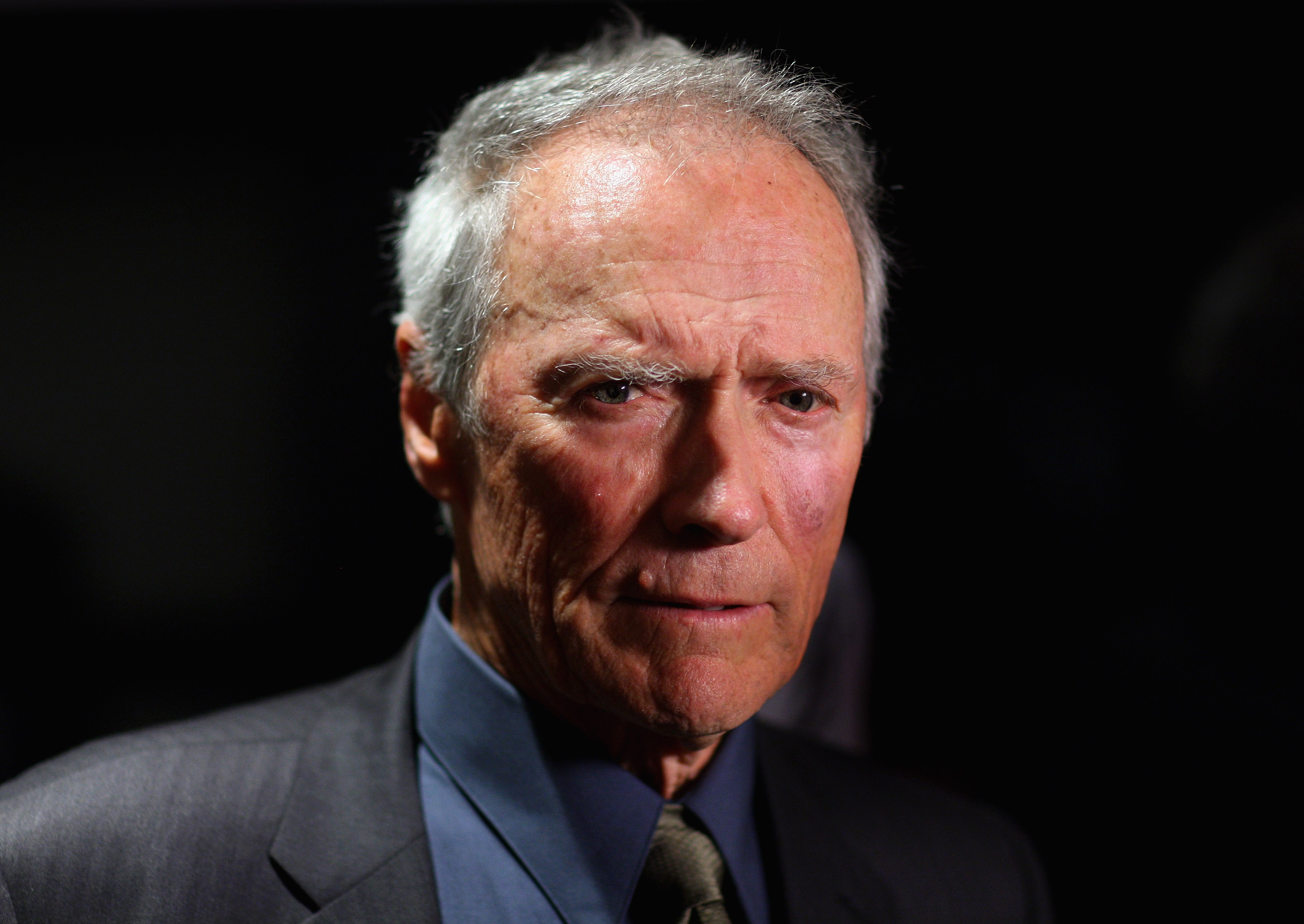

Der stoische Sonderling

Clint Eastwood war bereits ein Schauspiel-Star, als er auch noch zu einem der bedeutendsten Film-Regisseure avancierte. Zum 80. Geburtstag einer Ikone des amerikanischen Kinos.

Sein Gang ist so charakteristisch wie das aufrechte Staksen von Henry Fonda und die flinken, rollenden Schritte von John Wayne. In den Western seiner Karriere, auch in der Fernsehserie „Rawhide“ hat Clint Eastwood diesen Gang entwickelt – und dazu die unbewegte Miene mit den verkniffenen Augen, die ihm in den 60er-Jahren die drei großen Rollen in Sergios Leones Filmen brachte. Es ist eine der ironischen Volten der Filmgeschichte, dass Eastwood sich mit dem Regisseur zerstritten hatte, als der 1968 „Spiel mir das Lied vom Tod“ drehte und Jason Robards, Henry Fonda und Charles Bronson einsetzte – allesamt stoische Zeitlupenschauspieler. Man hätte Eastwood gern in diesem ultimativen, dekonstruktivistischen Western gesehen – aber der Schauspieler drehte auf einer österreichischen Burg den Nazi-Reißer „Where Eagles Dare“ („Agenten sterben einsam“) neben Richard Burton, eine Klamotte, die immerhin einiges von den Indiana-Jones-Abenteuern vorwegnahm. Drei Jahre später gab Eastwood erstmals Dirty Harry bei Don Siegel und inszenierte seinen ersten Film (in dem Siegel einen Barkeeper spielt): „Play Misty For Me“, das Vorbild für später Stalking-Filme wie „Fatal Attraction“. Er war fast 40 Jahre alt, als er in der Filmindustrie angekommen war – und vielleicht realisierte er deshalb fortan so rastlos seine eigenen Filme und spielte in einigen anderen, insgesamt etwa 45.

Clint Eastwood wurde als Sohn eines Buchhalters in San Francisco geboren, besuchte zehn Schulen, gab das College auf und arbeitete als Holzfäller, Maschinist und lange als Schwimmlehrer, bevor er 1951 zum Militärdienst einberufen wurde – dort war es der spätere Dr. Kimble, David Janssen, der ihm zu einer Schauspielkarriere riet. Anders als Janssen hatte Eastwood das Gesicht und die Statur eines Stars. Doch scheiterte er zunächst, musste Mitte der 50er-Jahre wieder als Schwimm-Trainer arbeiten, bis er 1959 in „Rawhide“ reüssierte. Der Serie blieb er bis 1965, bis zum moderaten Erfolg von „Für eine Handvoll Dollar“, treu. Als Poncho-Mann in Leones Western-Trilogie wurde Eastwood dann zu einem Urbild des Kinos, einem Helden, den er in „Pale Rider“ (1985) und – mit viel größerem Erfolg – in „Unforgiven“ (1992) wieder aufnahm. 1967 spielte er in Don Siegels ironischem Großstadt-Krimi „Coogan’s Bluff‘ erstmals einen sturen Polizisten, der die neue Zeit nicht verstehen will und auch illegale Methoden anwendet, um das Verbrechen zu bekämpfen. Wobei freie Liebe, Rockmusik, Liberalismus, Drogen und Feminismus für ihn durchaus zu den Auswüchsen der amerikanischen Gesellschaft zählen.

Der legendäre Konservatismus Eastwoods wurde bald mit dem Rigorismus von Harry Callahan verwechselt, der in „Dirty Harry“ einen Serienkiller jagt und dabei die Korruption und Lahmarschigkeit von Staatsanwaltschaft und Bürgermeister offenlegt. Die Callahan-Figur ist latent rassistisch und frauenfeindlich, doch arrangiert sie sich in dem zweiten Film mit einem schwarzen Partner und im dritten mit einer Kollegin (beide sterben am Ende). Der von dem berüchtigten Waffennnarren und Rechtsausleger John Milius geschriebene „Magnum Force“ (1973) ist der beste Callahan-Film, der die Frage nach Selbstjustiz stellt – und Eastwood schließlich auf der richtigen Seite verortet. Mit dem dritten Harry-Film, „The Enforcer“ (1976), nahm Eastwood Kontakt zur Gegenkultur auf: Ein schwarzer Informant ruft ihm zu, er werde doch auch nur durch die Hintertür hereingelassen, weshalb er denn für das Establishment kämpfe. Callahan antwortet: „Sie würden lachen, wenn ich ihnen sage würde, wofür ich es tue.“ Die späten Harry-Filme „Sudden Impact“ (1983, von Eastwood inszeniert) und „The Dead Pool“ (1988) sind beinahe Persiflagen mit typisch länglichen und haarsträubenden Verfolgungsjagden am Schluss.

Eastwood konnte wohl von Dirty Harry nicht lassen, weil ambitioniertere Filme wie „Bronco Billy“ (1980) und „Honkytonk Man“ (1982), aber auch der Kalte-Krieger-Schmarren „Firefox“ (1981) und die Militärschleifer-Farce „Heartbreak Ridge“ (1986) kaum Beifall und Zuschauer fanden. Am Ende der Reagan-Jahre war Clint Eastwood ein Mann von gestern, der sich in seinem Heimatstädtchen Carmel zum Bürgermeister wählen ließ.

Es muss in jener Zeit einige Einsichten gegeben haben, denn während er früher nur ordentliche Gebrauchsfilme in der pragmatischen Art seines Lehrmeisters Don Siegel gedreht hatte, so legte der Jazz-Fan nun unvermutet den verschachtelten, düsteren Reigen „Bird“ (1988) über Leben und Sterben von Charlie Parker vor, das poetische Abenteuer „White Hunter, Black Heart“ (1990) und den elegischen, brutalen, ironischen Spätest-Western „Unforgiven“, für den er als Produzent und Regisseur mit dem Oscar belohnt wurde. Schon vorher hatte er als müder, auf dem Klavier klimpernder FBI-Mann in Wolfgang Petersens „In The Line Of Fire“ seine Persona neu erschaffen. Man könnte Eastwoods Wende auch so erklären: Er hatte in den Siebzigern die Gegenkultur nicht bremsen können, und in den späten Achtzigern brachen mit dem Kalten Krieg die alten Gewissheiten weg, dann verlor George Bush Sr. seine zweiten Präsidentschaftswahlen gegen Bill Clinton. Der mild gewordene Republikaner Eastwood drehte nun melancholische, realitätsferne Filme über einen netten Entführer, der wie Kevin Costner aussieht („A Perfect World“, 1993); eine Liebe in Wisconsin („The Bridges Of Madison County“, 1995); einen Widerling, der amerikanischer Präsident ist („Absolute Power“, 1997); einen maladen Reporter, der für einen Todeskandidaten eintritt („True Crime“, 1999); einen Polizisten, dem das Herz einer Toten eingepflanzt wird, mit dem er den Mörder schließlich erwischt („Blood Work“, 2002). Das sind merkwürdige, oft altertümlich und etwas schludrig erzählte Filme, bei denen man sich fragt, ob Eastwood dem zweiten Regieassistenten die Kontrolle anvertraut hatte. In „Unforgiven“ gibt es die lange Passage, in der Eastwoods zerschundener Held bei den Prostituierten gepflegt wird und endlose Geschichten fabuliert, während der Showdown aufgeschoben wird und Gene Hackman – auch diesmal der Schurke – auf das Duell wartet.

Eastwood nimmt sich also Zeit – ein Abendbrot allein und eine wehmütige Unterhaltung mit Ed Harris in „Absolute Power“ sind die größten Momente des späten, des besonnenen Mannes. Ein wenig erstaunt es doch, wie einhellig der konstruierte, moralinsauer überladene und übertrieben gespielte Thriller „Mystic River“ (2004) gefeiert wurde, mehr noch das unglaubwürdige, holzschnittartige Sozialmärchen „Million Dollar Baby“ (2005): Für das mürbe Geplänkel mit Morgan Freeman hätten sie Eastwood den Schauspiel-Oscar geben sollen. Danach wagte Eastwood 2006 das Doppelprojekt „Flags Of Our Fathers“ und „Letters From Iwo Jima“ – wiederum period pieces mit Kriegsschauplätzen, Kulissen und künstlichen Sets, liebevoll inszeniert, aber doch unentschlossen in der Haltung: Einerseits beklagt Eastwood Heuchelei, Ausbeutung und den Tod der Söhne des Landes, andererseits feiert er den Sieg der Freiheit im schwarzen Geröll von Iwo Jima (respektive den japanischen Opfertod). Sein „Flags Of Our Fathers“ wirkt wie „Forrest Gump“ mit einem betrunkenen Indianer im Zentrum.

In „Gran Torino“ wagte sich Eastwood vielleicht zum letzten Mal vor die Kamera. Sein Walt Kowalski hat viel von Coogan und Callahan, wie er die Söhne verachtet, den jungen Pfarrer beleidigt und über die „Bambusratten“, die koreanischen Nachbarn, schimpft. Die Freundschaft mit dem aufgeweckten Mädchen und dem langweiligen Jungen wirkt ebenso gezwungen wie die Schändung des Mädchens und Kowalskis Wandlung zum Märtyrer, der immerzu kaltes Dosenbier trinkt und sich dann dem halbstarken Gesindel als Zielscheibe anbietet.

Clint Eastwood wird immer der einsame Wolf bleiben, der Herr seiner eigenen Biografie, Souverän in einer Welt des Opportunismus und der Konformität. Und er bleibt auch der Mann der Tat, wenn die eine oder andere Grazie den Weg des wortkargen Sonderlings kreuzt. Da entspannen sich die misstrauischen Augenschlitze, die granitenen Gesichtszüge. Wenn es auch immer nur für eine Nacht ist.

.jpg)