Das böse Mädchen

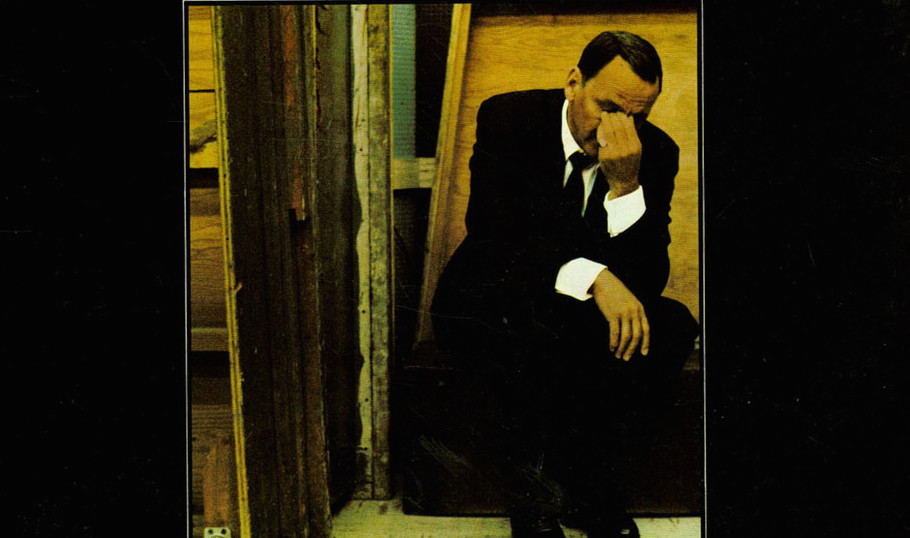

Eine Neuseeländerin mit derbem Charme und Liebe zum Rock’n’Roll: Gin Wigmore wirkt wie Nancy Sinatras tätowierte Schwester

Der roadrunner club in Prenzlauer Berg ist eine ideale Location für Gin Wigmore. Wie der kleine Berliner Club aussieht, mit seinem antiken Motorrad- und Rock’n’Roll-Kitsch, so klingt auch die Musik der neuseeländischen Sängerin: als hätte sie ein stilbewusster Retro-Biker ausgestattet. Wigmore tritt im Rahmen einer kleinen Promotour durch Europa auf, wo nun ihr zweites Album, „Gravel & Wine“, erscheint. In Neuseeland ist es seit einem Jahr auf dem Markt und hat dort, wie die 26-Jährige mit recht lautstarkem Charme erklärt, bereits „scheißviel verkauft“.

Wigmore steht nicht nur musikalisch deutlich im Bann der aufmüpfigen Seite des Sixties-Pop, wovon auch die Tattoos zeugen, die ihr über die Schulter bis zum Ellbogen hinab kriechen. Später garniert sie auf der Bühne die Rede mit ausgiebigen Fucks und schlenkert dazu gutgelaunt, Weinglas in der Hand, mit Armen und Hintern. „Ich kann verdammt noch mal nicht glauben, wie fuckvoll es hier ist!“, kriegt sie sich kaum ein. Sie schwärmt von Blues und Rockabilly und deren Protagonisten, die sie bei einer Reise durch den US-Süden erlebt hat. „Die Musik klingt einfach so geheimnisvoll, und sie bezieht sich meistens ganz direkt auf persönliche Erfahrung, Liebe, Verlust, Herzbruch. Diese rückhaltlose Ehrlichkeit, die suche ich im Leben und in der Musik.“

Produziert hat Gin Wigmore das Album dann allerdings in Los Angeles, weshalb wohl auch die hübschen Tracks wie etwas polierte Remakes von vergessenen Jukebox-Hits klingen. In der Bad-Girl-Weltsicht erinnert sie an Lana Del Rey, im extrem markant näselnden Quengelton an Amy Winehouse, und im Sound mischen sich ein Hauch Black-Keys-Glam-Garage mit Phil-Spector-Schmelz und auch mal Tex-Mex-Motiven. Manchmal denkt man an Nancy Sinatra, allerdings ohne den verrückten Lee Hazlewood als Produzenten. Butch Walker hat sozusagen dessen Job übernommen. Den kennt man sonst von Damen wie Pink und Katy Perry: „Ich hatte von diesen Produktionen ehrlich keine Ahnung“, sagt Wigmore, deren Stimme auch in echt nasenhell und kaugummiartig wie von einer Südstaatenfriseurin klingt. „Ich bin nur durch ein Album von Cary Ann Hearst auf Butch aufmerksam geworden, das ist rauer, seltsamer Old-School-Bluegrass und Rockabilly. Diese Seite von Butch kennt man nur nicht so.“

Eine unerwartete Seite entdeckte sie auch an Mark Lanegan, mit dem sie in L. A. (nicht für das Album) ein paar „sanfte, zerbrechliche Songs aufgenommen“ hat. Ihren Sinn für eine gewisse Derbheit verdankt sie dabei schon der musikalischen Früherziehung in Auckland. Sie erinnere sich, sagt sie, vor allem an die Musicals, mit denen „mein Vater am Sonntagmorgen versucht hat, gegen die Kirchenmusik gegenüber anzulärmen“. Mit 16, nach dem Tod des Vaters, arbeitete sie eine Zeit als Kindergärtnerin in Argentinien und gewann 2004 den Grand Prize der International Songwriting Competition in Nashville.

Retro-Anwürfe sind ihr ebenso egal wie Vergleiche mit Leuten wie Amy Winehouse oder Duffy. „Wenn man sich nicht so wohl in der modernen Musikwelt fühlt, wendet man sich eben an die Vergangenheit. Ich mag diesen 50er- und 60er-Sound einfach lieber. Man sollte dann halt in den Texten moderner sein.“

Im Moment wirken allerdings sowohl das Album wie die Performance noch ein wenig unentschieden, so als wolle sie sich mit dem Rock’n’Roll die Pop-Option nicht vermasseln. Das ist ein durchaus verständlicher und nachvollziehbarer Zug. Aber ein bisschen schade ist es auch.