CHINA ROCKS

Ein Pferd mit nur zwei Beinen stakst aus dem Dunkel auf die Bühne. Statt Hufen trägt es High Heels, seine muskulösen Oberschenkel zucken im Takt – immer schneller, immer heftiger -, als es das Schlagzeug besteigt und mit der Bassdrum kopuliert. Gitarrenriffs und Beckenschläge befeuern die Orgie. Eine halbnackte Frau mit roter Perücke marschiert linkszwo-drei-vier zur Mitte, salutiert und schaut in den halbvollen Saal des Beijinger Yugong-Yishan-Clubs: Es ist der erste Auftritt des Berliner Anarcho-Kollektivs Bonaparte im Reich der Mitte, doch der Blick ins Publikum verrät nichts davon.

Nur wenige Einheimische sind gekommen, zur Bühne drängen vor allem Europäer und Amerikaner. Einige wechseln das Objektiv ihrer Kamera – gerade rechtzeitig: Mit dem Refrain, der aus den Boxen bricht, mit den Blitzen, die das Licht auf die Gesichter wirft, reißt sich die Tänzerin das Top vom Leib und spuckt Blut auf ihre nackten Brüste. Sie zuckt zu den Stößen des Basses, rollt über den Boden, schnellt in die Höhe. Der Dämon, der in sie gefahren ist, hat nun auch das Publikum erobert: Die Meute hüpft, das Pferd schwingt einen Taktstock.

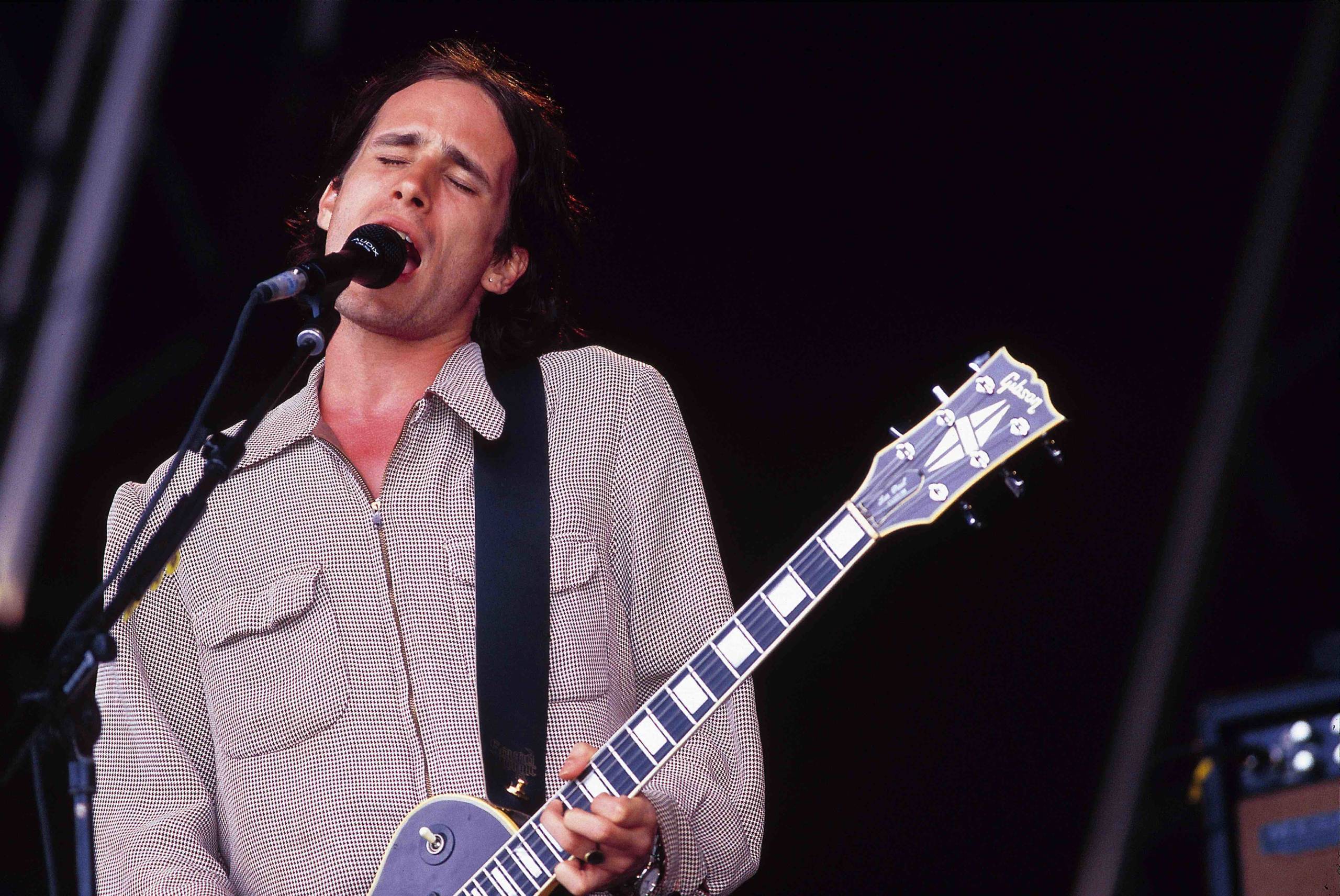

Exzessive Dada-Revuen wie diese haben die Elektropunk-Band um den gebürtigen Schweizer Tobias Jundt berühmt gemacht. Du gehst zum Bonaparte-Konzert? Gut möglich, dass da bis zu zwölf Leute auf der Bühne stehen, burleske Flohmarkt-Lady-Gagas mit Springteufeln das Tanzbein schwingen oder ein Kaninchen auf der Bühne Fahrrad fährt. Und mittendrin: der auf Boxerschuhen federnde Tobias Jundt, der den anarchischen Partyzirkus aus dem Umfeld der Berliner Bar 25 dirigiert.

Zusammen mit seiner Band hat er sich nach China aufgemacht: Zwölf Städte wollen sie in 15 Tagen bespielen, 7500 Kilometer durch den bevölkerungsreichsten Staat der Erde reisen.

Aber kann man sich so viel Freizügigkeit in China erlauben, einem Land, in dem Sexwebseiten für alle Altersgruppen gesperrt werden? Und klingen Songs wie „Anti Anti“ nicht zu aufrührerisch in diesem Einparteienstaat, der seinen kritischen Künstlern Hausarrest erteilt und sein Volk auf Straßentransparenten daran erinnert, doch bitte nicht öffentlich auszuspucken?

Wie wenig die Band kurz vor der Abreise über das Land wusste, zeigt ihr Erstaunen darüber, dass Facebook dort verboten ist und sie ihre Konzerte über chinesische Social-Media-Netzwerke wie Douban ankündigen sollen. Aber schließlich sind sie schon zweimal durch Russland getourt, warum also nicht auch China? Wahrscheinlich braucht es etwas Unbedarftheit und Naivität für solche Abenteuer.

In China sind schon harmlosere Künstler in die Schranken verwiesen worden: Britney Spears verbot man 2004 ihr freizügiges Bühnen-Outfit, und aus Metallicas Setlist wurde 2013 der Drogensong „Master Of Puppets“ gestrichen. Kraftwerk war im Frühjahr die Einreise gleich ganz verweigert worden, da sie vor 15 Jahren einen Auftritt auf einem Free-Tibet-Festival zugesagt hatten.

Während in den 80er-Jahren zum Beweis von Chinas Weltoffenheit wenige Bands wie Wham! oder BAP mit offi zieller Eskorte durchs Land reisen durften, hat sich die Zahl heute auf über 100 Bands pro Jahr gesteigert. Superstars wie Metallica oder Beyoncé werden – auch wenn sie die Songtexte Wochen zuvor den Behörden vorlegen müssen – meist von den Global Playern des Konzertbusiness gebucht. International weniger bekannte Bands wie Bonaparte reisen über Indie-Booker von Club zu Club, als Touristen mit Gitarrenkoffern.

Warum manche Bands beim Kulturministerium Alarm auslösen und andere nicht, bleibt undurchsichtig. Wahrscheinlich ist, dass die Expertise von Funktionären stammt, die nicht mal wissen, wer die Fab Four sind. Kleine Bands können unter dem Radar durchschlüpfen, auch weil die Grenzen des Erlaubten mit der wachsenden Kulturindustrie ständig neu verhandelt werden. Oder, wie es der Szeneveteran Jonathan Campbell in seinem Buch „Red Rock“ zusammenfasst: „Alles ist okay, bis es nicht mehr okay ist.“

Auf eigene Kosten und ohne Bandbus wollen sich Bonaparte vom graubraunen Norden in den gelbgrünen Süden vorarbeiten. Doch im Moment sieht es so aus, als würden sie nicht über die erste Station hinauskommen: Irgendwas stimmt mit den Pässen nicht, schweigend schiebt die Beamtin sie zurück unterm Panzerglas hindurch. Um die Band ballt sich der Lärm, Menschen mit Säcken auf den Schultern drücken sich an ihnen vorbei, werfen Scheine mit Maos Konterfei in den Schlitz und ziehen weiter.

Der Westbahnhof von Beijing ist der größte Bahnhof Asiens: ein riesiger Block stalinistischer Prägung mit albern aufgepfropften Pagodenhäubchen. Pantomimisch versucht Tobias zu klären, wo das Problem liegt – mit Englisch ist er nicht weit gekommen. Die Frau schickt ihn zum nächsten Schalter, wo das betretene Schweigen der Beamten schnell zu festgestampfter Stille wird. Der Rest der Band wartet auf dem Taxistreifen, müde und umflossen von einem Strom von Menschen – ein flimmerndes Chaos.

Von den aus aller Welt nach Berlin gespülten Paradiesvögeln des Bonaparte-Kollektivs sind nur sechs nach China mitgekommen: Tobias, sein Bruder Raphi, Tonmann Knaack, Schlagzeuger Domi, Tänzerin Mollie und Keyborder Uri, der rauchend auf seinem Koffer sitzt und darauf hinweist, dass die Zugtickets vielleicht mit seinem israelischen Pass gebucht worden sind und nicht mit seinem polnischen. Wo um Gottes willen ist der? In seiner Tasche, irgendwo.

Die Frau hinter dem Glas ist erleichtert, als sie die Tickets schließlich doch aushändigen darf. „Auf in die Wildnis!“, ruft Tobias. Es soll ermutigend klingen. Ab jetzt ist die Band auf sich allein gestellt.

Auch in Xi’an spricht der Fahrer, der die Band vom Bahnhof abholt, kein Englisch. Dabei dürfte die Vier-Millionen-Stadt häufig Besucher aus dem Westen haben: 1974 entdeckten Bauern beim Brunnenbau eine Armee von Terrakotta-Kriegern, die der erste Kaiser Chinas vor mehr als 2000 Jahren aufstellen ließ, damit sie ihn nach dem Tod ins Jenseits geleiteten.

Der Auftritt findet im Aperture statt, einem Club, der buchstäblich Underground ist: Neben einer Baustelle führen Treppen hinab in eine Kellerbar. Eine Musiknische für Nischenmusik. Ein Chinese in HipHop-Garnitur bringt die Band zum Backstage-Raum – dem am nächsten zur Bühne stehenden Sofa. Aus den Lautsprechern dröhnt Rammsteins „Du hast“, man will der „deutschen Elektro-Trash-Band“, wie Bonaparte angekündigt werden, eine Freude bereiten. Doch die rollen nur müde mit den Augen.

Der Raum füllt sich, dieses Mal hauptsächlich mit Chinesen, kaum älter als 25. Es ist so ruhig wie in einem Kino, kurz bevor der Film anfängt. Doch schon beim ersten Gitarrenriff von Tobias kocht alles über: Die Chinesen tanzen Pogo, Mädchen werfen sich pausbackigen Jungs entgegen, einige schweißnasse Querschläger branden fast bis ans Schlagzeug. Das muss sie sein, die Wildnis!

Beim dritten Song, gerade als Mollie den Schlauch einer Gasmaske wie ein Lasso schwingt, klettert ein junger Mann auf die Bühne und steht einen Moment einfach nur da. Das Licht reflektiert in seinen Brillengläsern, wie eine Ampel schaltet es von rot auf orange. Dann reißt er die Arme hoch und hechtet ins Publikum. Etwa 80 Leute sind an diesem Abend gekommen, kaum einer hatte vorher je von Bonaparte gehört.

Die Stimmung in der Kellerbar zeigt: Chinas Untergrund vibriert. Man trifft hartgesottene Iro-Träger und neugierige Indie-Schluffi es, Elektro-Freaks und HipHop-Kids. Blixa Bargeld, der zwei Jahre in China gelebt und 2006 das Debüt der Beijinger Experimental-Band White produziert hat, sagt, dass Beijing ihn an das pulsierende Westberlin zu Beginn der Achtziger erinnere. Er ist nicht der Einzige.

Viele westliche Beobachter projizieren ihre Sehnsucht nach einer Popkultur, die etwas bewegen kann, auf China. Dabei haben sie die Szene selbst mitgestaltet: Labels wie Maybe Mars und hippe Treffpunkte wie die Beijinger Dada-Bar oder der Shelter-Club in einem Shanghaier Bombenkeller wurden von Westlern mitbegründet. Wenn chinesische Rockbands in Garagenclubs durch 30-minütige Sets brettern, stehen viele Ausländer im Publikum, die in den wilden Shows die Gründungsmythen der eigenen Popkultur wiederzuerkennen glauben.

Zwar wächst der Untergrund – eine Bewegung aber ist er nicht. Zuckerpop von Stars wie Jay Chou dominiert den Mainstream, und Castingshows wie „The Voice of China“ spucken Gesangstalente auf den Markt, die vom Publikum demokratisch mitgewählt werden, in der Regel aber schnell wieder verglühen. Viele Musiker der Subkultur knicken ein, bevor sie 30 werden.

In einer Gesellschaft, in der Erfolg mit Reichtum gleichgesetzt wird, dürfen sie für ihren Lebensentwurf so viel Verständnis erwarten wie jemand, der sich mit Absicht in den Fuß schießt. So liest sich auch ein „Culture ABC“-Artikel über Beijings Rockmusiker auf der Webseite des Kulturministeriums:“Weil sie kein Geld haben, ist das Tragen langer Haare ihr Markenzeichen. Trotz Armut verfolgen sie ihren Traum.“

Cui Jian hätte das ändern können. Mitte der Achtziger ersetzte der Idealist mit dem Vokuhila das „Wir“ der roten Volkslieder durch das „Ich“ der Rockmusik. Sein Song „Nothing To My Name“ wurde zur Hymne der Studentenbewegung von 1989 – und es schien, als würde er so bedeutsam werden wie einst Bob Dylan im Westen. Nach der Niederschlagung der Proteste belegte man ihn mit Auftrittsverbot. Heute ist Cui Jian zwar rehabilitiert, sein Adelstitel als „Vater der chinesischen Rockmusik“ ging aber auch mit Relevanzverlust einher. Neue Indie-Role-Models wie Carsick-Cars-Sänger Zhang Shouwang finden, dass Cui Jians Musik nicht mehr die Lebenswelt der Jugend abbildet. Er ist der erste Rock-Dinosaurier Chinas geworden.

Überhaupt, Rock in China. „Es ist ein Witz“, sagte Cui Jian 2012 im Interview, China hat 170 Millionenstädte, außer in Beijing und Shanghai gibt es aber kaum irgendwo Plattenlabels und eine Infrastruktur für Indie-Musiker. Eine Ausnahme ist Wuhan, auch „Rock City“ genannt, und das dürfte vor allem am Vox liegen, dem nächsten Tourstopp Bonapartes.

Hinter einem Rolltor auf einer belebten Straße entfaltet sich der Club auf zwei Stockwerken mit Balustrade und breiter Bühne, an deren Rückwand „Voice of Youth, Voice of Freedom“ steht. Es läuft das Debütalbum von Blind Melon, an der Bar gibt es Cocktails, die nach Punkbands benannt sind. „One Rancid, please!“ Eine Frau im Ramones-Shirt nimmt die Bestellungen entgegen. Vor der Bühne tummeln sich langhaarige Lederjackenträger und Punks in karierten Golferhosen. Als Bonaparte zu den Instrumenten schreiten, pressen sich rund 200 Menschen in den Raum.

Der Band aus dem Westen eilt ihr Ruf voraus. Nach jeder Show posten Fans Fotos auf Weibo, dem chinesischen Twitter: „Crazy!!“ steht da unter Schnappschüssen, die Tobias beim Stagediven zeigen, und Herzaugen-Smileys hecheln unter Bildern von Mollie, die sich mit Klebeband zuschnürt. Heute schüttet die ausgebildete Ballerina am Ende der Show aus einer Discokugel Glitzerpulver ins Publikum. Im Scheinwerferlicht glänzen die mit Schweiß und Sternenstaub verbackenen Gesichter der ersten Reihe wie verchromt. Ein paar deutsche Austauschstudenten brüllen „Zugabe!“ Die Chinesen gucken irritiert, stimmen dann aber mit ein, rufen „Chu-er-bi“ und „Tzu-gar-bu“.

Wenn man nicht jeden Morgen im urbanen Wahnsinn einen Zug erwischen müsste, wäre so eine Tour die ideale Art, um Land und Leute kennenzulernen. In Chengdu laden vier junge Frauen vom Support-Act Miss Hormone die Band zum Essen ein. „Ein Hauptgrund, auf Tour zu gehen, ist das Erkunden lokaler Speisen“, sagt Tobias. Ein paar Tage zuvor wurde ihnen bereits Frosch serviert, Schlagzeuger Domi fand, es schmecke wie Huhn mit Fischhaut.

In einem dampfigen Restaurant bestellen sie Hot Pot, chinesisches Fondue, bei dem man die Zutaten in einer Brühe am Tisch selbst zubereitet. Rohes Fleisch wird serviert, identifizierbar sind Entenköpfe, Hühnerfüße, Innereien. „Das ist der erste Culture-Clash dieser Tour“, sagt Tobias. Uri guckt verzagt. Er ist Vegetarier.

Danach bringen Miss Hormone ihre Gäste in einen überfüllten Club, die Luft riecht nach Gras, an den Wände leuchten im Schwarzlicht Bilder von Fliegenpilzen und kiffenden Delphinen. Aus den Boxen dröhnt Goa-Techno. Die vier jungen Frauen giggeln zwar mädchenhaft, als sie Bonaparte um Erinnerungsfotos bitten, doch hinter der Bühne vernichten sie mannhaft eine Literflasche Jägermeister. Jetzt reichen sie Tequila in die Runde:“Ganbei!“ Der Trinkruf bedeutet, dass das Glas trocken sein muss, wenn man es wieder absetzt.

Während der Zugfahrten sieht man oft stundenlang nur Kräne, die Wolkenkratzer an den nikotingelben Himmel weben. Eilig wachsende Wegwerfsiedlungen für Millionen entwurzelter Bauern – bis 2025 sollen staatliche Maßnahmen 70 Prozent der Chinesen dazu gebracht haben, in die Stadt zu ziehen. Wer die Metropolen gesehen hat, zweifelt nicht mehr daran, dass sich hier ein Großreich runderneuert.

Vor allem in den Schnellzügen, die innen wie Flugzeuge anmuten, spürt man das moderne China. Die Luft ist steril, ein Bordcomputer informiert über Geschwindigkeit und Außentemperatur (320 km/h; 18 Grad). Die Passagiere dösen auf ihren Plätzen, wischen über ihre Smartphones oder blättern in mit Reklame vollgestopften Magazinen aus den Bordtaschen.

In dem billigen, wie meistens hoffnungslos überbuchten Kurzstreckenzug, in dem die Band zwischen Hangzhou und Nanjing eingepfercht ist, geht es anders zu. Um sie herum drängen sich wettergegerbte Wanderarbeiter, auf dem Fußboden schläft eine alte Frau, eingesunken in ihr Gepäck. Ihr Mann vertreibt sich die Zeit, indem er die Ausländer wortlos anstarrt.

Die Reise führt in die Stadt Chongqing, die mitsamt Ballungsraum angeblich so groß wie Österreich ist. Das Taxi fährt durch dunkle Häuserschluchten, benzingeschwängerter Fahrtwind reizt die Augen, das Grün am Straßenrand ist grau, die Palmen sind krank.

Nach dem Konzert in der Nuts Bar bietet ein Straßenhändler vor der Tür CDs zum Verkauf an, auf seinem Teppich liegen vergilbte Pressungen von Aerosmith, Michael Bolton und Blind Guardian. Eine Erinnerung an die erste über China geschwappte Welle westlicher Popmusik: Ende der Achtziger verschifften Plattenfirmen ihre Überschüsse auf die Müllhalden des Landes. Um den Weiterverkauf zu verhindern, waren die Hüllen maschinell angesägt worden. Musikfans und Schwarzmarkthändler durchforsteten die Deponien nach sogenannten Dakou und machten so die unterschiedlichsten Künstler verfügbar – vorurteilsfrei von A wie Aaron Carter bis Z wie Frank Zappa sortiert.

Irgendwo auf der Reise in den Süden Chinas scheint der Bonaparte vorauseilende Ruf falsch abgebogen zu sein. In Hangzhou, der Stadt, die Marco Polo als „schönste und großartigste der Welt“ beschrieb, stehen der Band nur noch 15 Leute gegenüber.

Das Venue ist ein American-Diner-Verschnitt, eine mit Billard-Tischen zugestellte Backpacker-Fantasie. Viele Leute sind zum Billardspielen gekommen – und so tanzen zwei ahnungslose Mädchen bereits zum Soundcheck. One-two, one-two. Als die Band in Kostümen die Bühne entert, gehen die meisten Besucher auf Sicherheitsabstand. Ein paar halten ihre Kameras in die Luft, zwei Jungs tanzen Pogo, einer isst Erdnüsse und schüttelt sich vor Lachen.

In Nanjing und Suzhou läuft es ähnlich mau, Shanghai entpuppt sich wieder als Heimspiel in der Ferne. Die Zuschauer in Guangzhou kommen im bandinternen Voting unter die Top Ten der besten Fans. Beim Clockenflap-Festival in Hongkong stehen Bonaparte vor mehr als 1000 Menschen auf der Bühne, im Slot zwischen Nile Rodgers und Franz Ferdinand.

Angeblich soll der echte Napoleon Bonaparte gesagt haben, dass die Welt erzittern wird, wenn der schlafende Drache China eines Tages erwacht. Die Band Bonaparte tanzte zwei Wochen lang auf dem Rücken des Kohlenstaub schnaubenden Riesen, ohne dass er sie bemerkt hätte. Dabei war sie alles andere als zurückhaltend: Das halbnackte Baby grapschte nach den Köpfen der ersten Reihe. Der dumme August im Disco-Anzug sprang zum Bad in die Menge, die Fitness-Queen gab in Leder-Hotpants Aerobic-Lektionen, und zwei Roboter balzten auf der Bühne.

Wieder zurück in Berlin hofft Tobias Jundt, dass die Auftritte ein paar Zuschauer zu einem kreativen Leben inspiriert haben: „Es war für alle eine große Erfahrung – für uns und auch für das Publikum. Wir haben es getan, das ist das Einzige, was zählt.“ Rund 190 Follower haben Bonaparte auf ihrer Weibo-Seite gewonnen. 190 von 1,34 Milliarden.