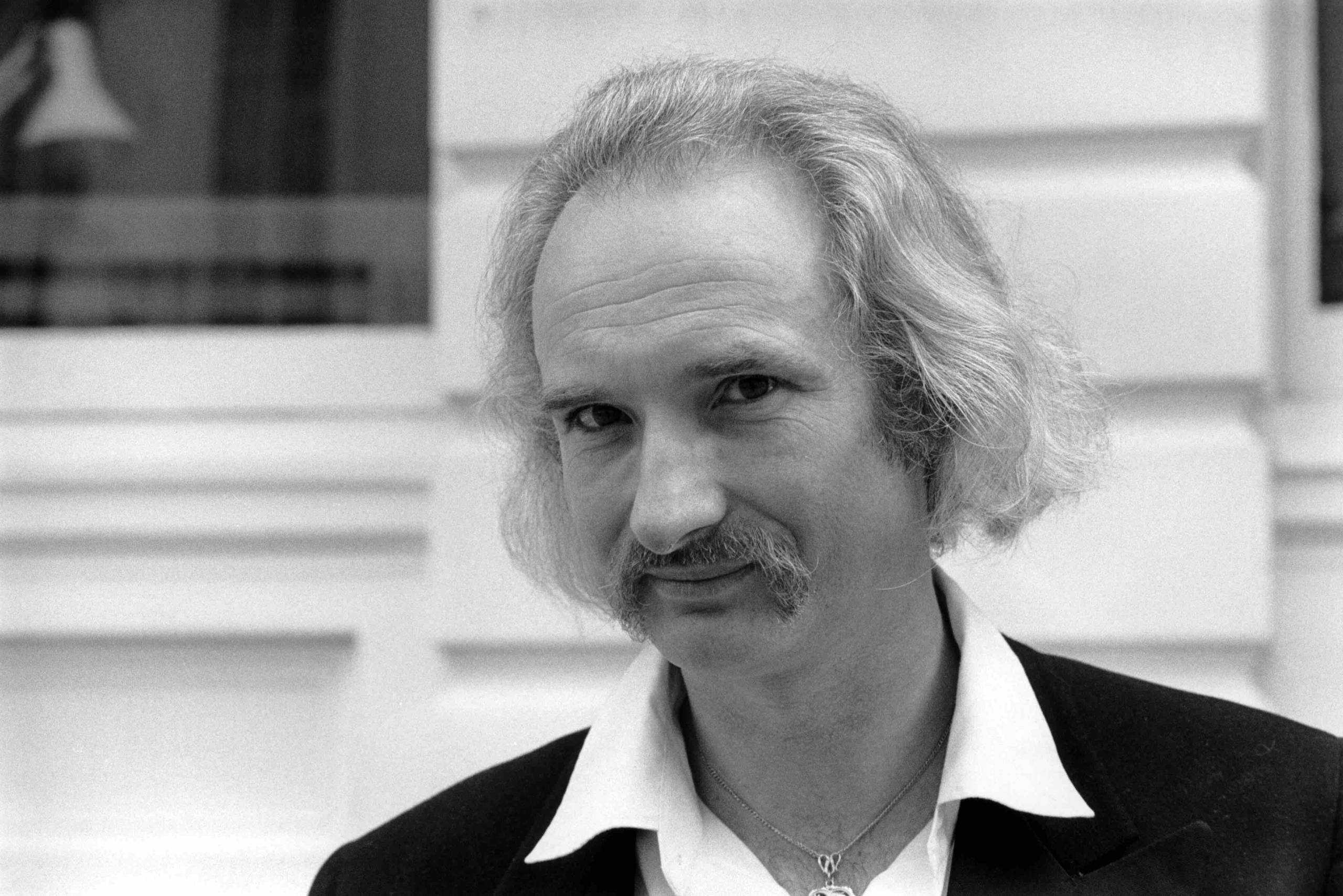

Can-Guru Holger Czukay über Penrrys Pop-Potential

Es muß 1976 gewesen sein, als mir ein Fan bei einem der letzten Can-Konzerte in England eine Cassette mit seiner Lieblingsmusik schenkte: alles frühe Lee Perry-Stücke. Und die gaben mir richtigen Rückenwind bei den Richtungskämpfen, die ich damals mit dem Rest der Band hatte. Endlich war da jemand, der genau – oder so ähnlich – wie ich Musik als ein mediales Zauberfeld sah. Was hatte Perry zu der Zeit nicht schon alles vorweggenommen: die Selbstverständlichkeit, die damalige Elektronik als „musikalisch“ zu begreifen, Minimalismus schlechthin, den gemeinhin als Abfall abgetanen Soundschrott nicht den Löschköpfen zum Fraß vorzuwerfen, sondern ihn als Ikone hochzustilisieren.

Besonders seine Platte „Revolution Dub“ hatte einige Kernsprengsätze in petto. Da gibt es z. B. das Stück „Cojak“, das genauso gut in den späten 90ern hätte enstehen können: Baß und Schlagzeug mit einem verlorenen Klavier – phantastischer Langsamgroove. Irgendwer muß bei der Aufnahme wohl noch im Studio gewesen sein – jemand, der den Fernseher laufen ließ und „Einsatz in Manhattan“ sah, schön, laut natürlich. In jedem Studio hätte man das Band gestoppt und den Störenfried eleminiert. Nur bei Perry nicht. Der Störenfried hatte bei ihm eine tragende Funktion.

Ich habe mich immer gewundert, wie wenig er die sonst übliche Dub-Technik zu der seinen machte. Er hatte offensichtlich einen weiten Blick voraus gehabt, was Musik nicht sonst noch alles sein könnte, sofern – ja, sofern man seine Seele in die Waagschale werfen kann und diese dann auch einen Ausschlag anzeigt Ich erinnere mich an eine Bemerkung, die er zum Tode Bob Marleys machte und mit der er mir aus der Seele sprach: Marley, meinte er, sei schon lange zuvor tot gewesen.