Im April 2024 geht’s erneut in die Royal Albert Hall. Dann spielen sie „18 ‘Til I Die“, „Reckless“ und „So Happy it Hurts“.

Ja, aber dieses Mal ist es etwas anders, wir werden im Kreis filmen. Diese Idee stammt von der ersten Serie von Konzerten, bei denen wir in der Mitte des Veranstaltungsortes spielten. Es macht also Sinn, das Ganze in der Mitte zu filmen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir alle drei Abende aufzeichnen werden, oder ob wir es genauso wie beim letzten Mal machen werden – alles an einem Tag!

Da gibt es in Ihrem Backkatalog ja noch einige Alben, die Sie spielen könnten.

Das stimmt! Schauen wir mal, wie wir damit klarkommen, das ist schließlich eine ganze Menge Arbeit. Ich weiß gar nicht, wie unser Regisseur Dick Carruthers die Livealben fertigstellen konnte. Der arme Kerl, das war so ein Riesenhaufen Arbeit!

Ich spüre eine Art neues Gefühl der Ermächtigung

Blicken Sie gerne zurück?

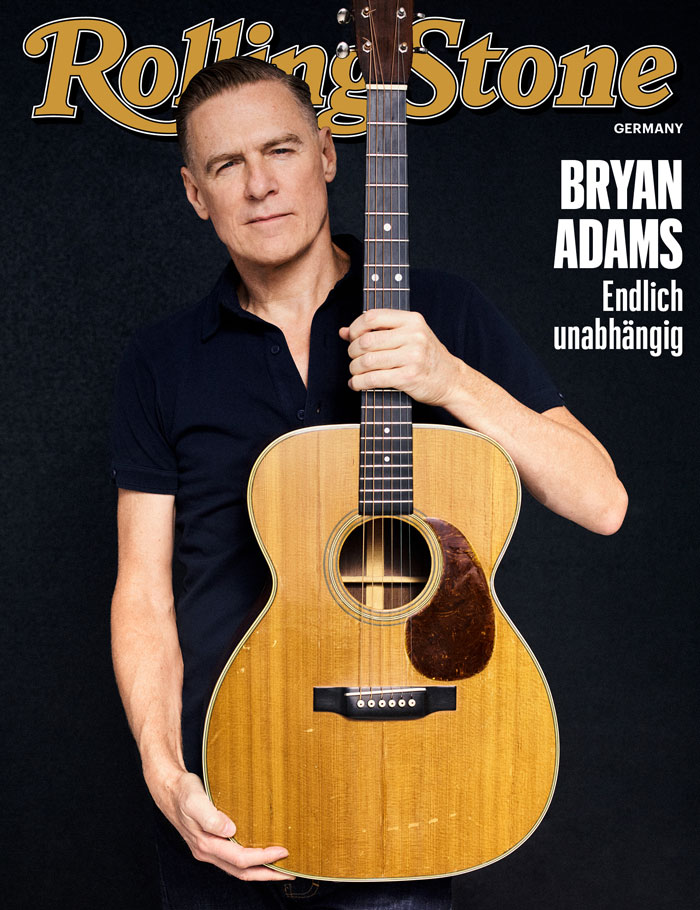

Ja, das tue ich. Ich spüre eine Art neues Gefühl der Ermächtigung, weil ich jetzt ein unabhängiger Künstler bin. Es ist irgendwie aufregend. Das war es zwar auch, als ich für jemand anderen gearbeitet habe, aber diese Abhängigkeit hatte ich immer im Hinterkopf. Jetzt, wo ich frei bin, habe ich dieses Gefühl nicht mehr. Ich stand seit meinem 18. Lebensjahr durchgehend unter Vertrag. Jetzt tue ich das nicht mehr.

Bei Ihrem Status haben Sie sich doch bestimmt gute Vertragsbedingungen ausverhandeln können.

In gewisser Weise macht das keinen Unterschied, man fühlt einfach, dass man unter Vertrag steht. Mein früher Deal war so beschissen. Wenn man seine Platte nicht bis zu einem bestimmten Datum abgeliefert hat, hatten sie das Recht, den Vertrag zu verlängern. Und wenn man diese dann nicht rechtzeitig ablieferte, konnten die den Vertrag noch weiter verlängern. Man stand also unter einem enormen Druck. Man musste etwas abliefern, und das war unmöglich, weil man normalerweise ein Jahr braucht, um eine Platte zu machen. Die Aufnahme an sich ist dabei noch der einfachste Teil. Das Schreiben einer Platte dauert am längsten – und dann geht man ein Jahr lang auf Tournee. Wenn also der Vertrag verlangt, dass man jedes Jahr eine Platte aufnimmt, dann ist man für den Rest seines Lebens unter Vertrag. Und genau das ist passiert.

Als es damals mit ihrer Karriere losging, wie hat sich das angefühlt?

Ganz großartig! Ich fühlte schon durch die Tourneen, dass die Dinge in Schwung kamen. Die Leute kannten plötzlich die Songs, man hörte die Musik plötzlich im Radio. Bei der ersten Platte passierte nicht viel, bei der zweiten dann schon mehr. Wir haben extrem hart gearbeitet. Ich habe damals oft drei Shows am Tag gespielt, nachmittags in einem College, um halb acht als Support für eine andere Band und dann nachts in einem Club. Ja, wir haben viel gearbeitet.

Ich hatte damals nicht mal einen Pott zum Reinpissen

Konnten Sie es genießen, als sich der Erfolg endlich einstellte?

Ich wollte einfach meine Miete zahlen können, das war mein Ethos. „Cuts Like A Knife“ verkaufte sich eine Million Mal. Ich hatte damals ja nicht mal einen Pott zum Reinpissen. Ich hatte zwei Gitarren, eine davon fiel auseinander. Als die Platte rauskam, sagte ich zu meinem damaligen Manager: „Wir haben eine Million Alben verkauft, wo ist mein Geld?“ Er meinte nur: ‚Es gibt kein Geld. Weil du erstmal alles abbezahlen musst, wie zum Beispiel mich auch.’ Stellen Sie sich mal vor, ich hatte nach drei Jahren auf Tour und einem Platin-Album Probleme, meine Miete zu zahlen. Aber dennoch genoss ich es, kein Tellerwäscher mehr sein zu müssen.

Da braucht man schon Durchhaltevermögen.

Ja, aber glücklicherweise hatte ich noch etliche Songs in meinem Kopf. Und dann hatte ich ein tolles Team mit Jim Vallance. Geld hat uns damals nicht viel bedeutet, es ging darum, wie aufregend es war, gute Songs zu schreiben. Und das ist nicht leicht!

Hatten Sie einen Plan B?

Ich denke, ich kannte das Wort Plan B gar nicht einmal. Wenn es mit meiner Solokarriere gar nicht geklappt hätte, hätte ich eben Songs für andere Künstler geschrieben. Das habe ich schließlich davor schon getan. Songs für andere zu schreiben war für mich mein täglich Brot. Meine damalige Plattenfirma meinte zu mir: „Wir geben dir kein Geld. Aber wenn du eine Platte machen willst, dann zahlen wir dir die Aufnahme.“ Ich meinte dann: „Leute, ich habe schon all diese erfolgreichen Songs für andere Künstler geschrieben“ Dann meinten sie eben: „Ok, dann kriegst du einen etwas besseren Deal“ … und am Ende unterschrieb ich dennoch für einen Dollar!

Weil Sie vorhin Jim Vallance erwähnten: Wie sieht bei Ihnen die Arbeit mit Co-Autoren aus?

Wichtig ist, dass es Spaß macht. Mit Jim hatte ich sofort diese Verbindung. Wir verstanden uns auf Anhieb, weil wir ähnliche Dinge mochten. Er ist ein toller Musiker, ich habe viel von ihm gelernt. Er kann viele Instrumente, als wir eine Demo aufnahmen, meinte ich nur: Wow, wir brauchen gar keine Band! Ich habe ihm tatsächlich einst vorgeschlagen, als Duo aufzutreten, aber das wollte er nicht. Er wollte nicht ins Scheinwerferlicht und ich nehme ihm das nicht übel.

Sie haben immer betont, dass ihnen die Gemeinschaft am wichtigsten ist.

Ja, und es geht immer um die beste Idee. Die beste Idee gewinnt, egal wer sie hat. Das halte ich auch beim Songwriting für eine gute Philosophie. Man darf sich nicht zu sehr auf seine eigenen Ideen versteifen, das habe ich in den 1980er-Jahren gelernt. Ich hatte ein Arrangement im Kopf und wollte das auch genau so haben. Dann traf ich Matt und der meinte: „Das könnte aber besser sein“. „Nun, wie denn?“ fragte ich – und dann hat er es mir demonstriert. Das ist die Sache am Arbeiten mit anderen Menschen: Wenn man offen dafür ist, kann etwas Großartiges entstehen.

Ich habe eine Theorie über Songs. Wenn man an Songs von Bands denkt, die man liebt, dann sind das Songs vom Anfang. Von Künstlern in ihren Zwanzigern. Sie machen großartige Sachen – und dann lernen sie erst, wie man es macht. Außer bei den Beatles sind die frühen Alben immer die besten. Jene Songs, bei denen man nicht wusste, was man tut. Songs, bei denen man keine Struktur hatte – nur diesen großartigen Antrieb, etwas zu erschaffen, das für einen selbst und seine Band aufregend ist.

Eine gewisse Unschuld.

Ja, eine gewisse Unschuld!

Kann man diesen Enthusiasmus am Leben erhalten?

Ich denke, möglicherweise durch Zusammenarbeit mit neuen Leuten, durch neue Musiker oder Bandkonstellationen. Das ist auch der Grund, warum Künstler ihre Produzenten wechseln.

Gibt es Konzerte, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind? Wembley in den Neunzigern etwa, wo Sie vor 70.000 Leuten spielten?

Da gab es viele. Wir waren die ersten, die in Ländern wie Indien, Pakistan oder Vietnam spielten. Es war verrückt. Manche Songs waren einfach überall auf der Welt so groß, dass ich wirklich in fast allen Ländern spielen konnte. Und ich habe nie nein gesagt, sondern meinen Agenten beauftragt, mich einfach überallhin zu buchen. In Bombay, dem heutigen Mumbai, kamen verschiedene religiöse, aber auch weltliche Gruppen zum Konzert. Du hattest die Sikhs, die Moslems, die Krishnas – sie kamen alle zusammen in ihren traditionellen Gewändern zur Show. Alle gemeinsam, alle haben sich bestens verstanden. Eine brodelnde Menschenmenge in vielfarbigen Turbans und Gewändern, ein unglaublicher Anblick. Ich wünschte, wir hätten das gefilmt. Dann im Jahr 1996 Wembley zu spielen, das gab einem das Gefühl: Wow, wir sind jetzt wirklich einmal um die Welt gereist. Wembley war wirklich der Höhepunkt der 1990er-Jahre und ich bin froh, dass wir das gefilmt haben.

(weiter auf der nächsten Seite)