Bob Marley wurde zum Synonym für Reggae. Doch sein Tod markierte das Schwinden des Erfolgs und aller Innovation

Erst eine schlecht heilende Wunde am Zeh des Hobby-Kickers, dann eine bösartige Wucherung. Jahre später schließlich der letale Tumor im Hirn: Am Ende starb die Ikone an den Folgen eines Fußballspiels. Und mit ihr der Reggae in kommerzieller Hinsicht – nach Bob Marley ist es keinem Künstler Jamaikas (und der Dritten Welt) mehr gelungen, international erfolgreich zu sein.

Nun war Bob Marley nicht der Reggae, obwohl er lang genug synonym mit Marley zu sein schien: Außerhalb Jamaikas verbindet man die Musik mit der permanenten Off-Beat-Betonung noch immer fast ausschließlich mit dem Dreadlock-Bildnis ihres populärsten Propheten: Marley gleich Reggae gleich Jamaika. Nach Che und mit nur knappem Abstand zu Jesus gilt er als Befreier der Dritten Welt und als leader of a revolution, die nie stattgefunden hat. Vor diesem Heiligenschein-illuminierten Hintergrund (plus Tantiemen) ist das jahrelange Gerangel um sein Erbe durchaus verständlich.

Dabei hatten Marley, Peter Tosh und Bunny Livingston nur das in griffiges Chart-Format gepackt, was längst vorhanden war. Denn entwickelt hatte sich Reggae brav chronologisch, als konsequente Weiterentwicklung so unterschiedlicher Einflüsse wie afrikanischen Kinderreimen und dem Rhythm’n’Blues aus New Orleans, dessen Grooves jamaikanische „Sound System Men“ per P. A. von den Ladeflächen ihrer Pick-ups unters Volks brachten. Als die Hits vom Mississippi weniger wurden, möbelte man das ganze mit einheimischen Rhythmen auf – der Ska fegte über Jamaika wie ein Hurrikan. Ein paar Jahre später war er schon wieder „finish“ – und Rock Steady geboren: abgehangener, schläfriger und mit DJs, die wie auf einer Valium-Dröhnung über Instrumentalpassagen toasteten.

Was der Begriff „Reggae“ bedeuten sollte, wußten 1968 nicht einmal seine Erfinder. „Do The Reggae“ sangen Toots and the Maytals und schoben den Baß in den Vordergrund, während der Gitarrist nicht mehr tat, als auf zwei, drei Barre-Akkorden herumzukratzen. Und der neue, wiederum gegen den rhythmischen Strich gebürstete Minimalstil hätten die Gestade der Karibik vielleicht nie verlassen, wenn Kingston in den 70er Jahren nicht von permanenten Unruhen erschüttert worden wäre. Indem Marley, Tosh, Linton Kwesi Johnson und Black Uhuru soziale Mißstände, Rassendiskriminierung und Polizeiprügel thematisierten, öffneten sie dem Reggae die Welt – zumindest in seinem „Golden Age“ zwischen 1975 und 1980.

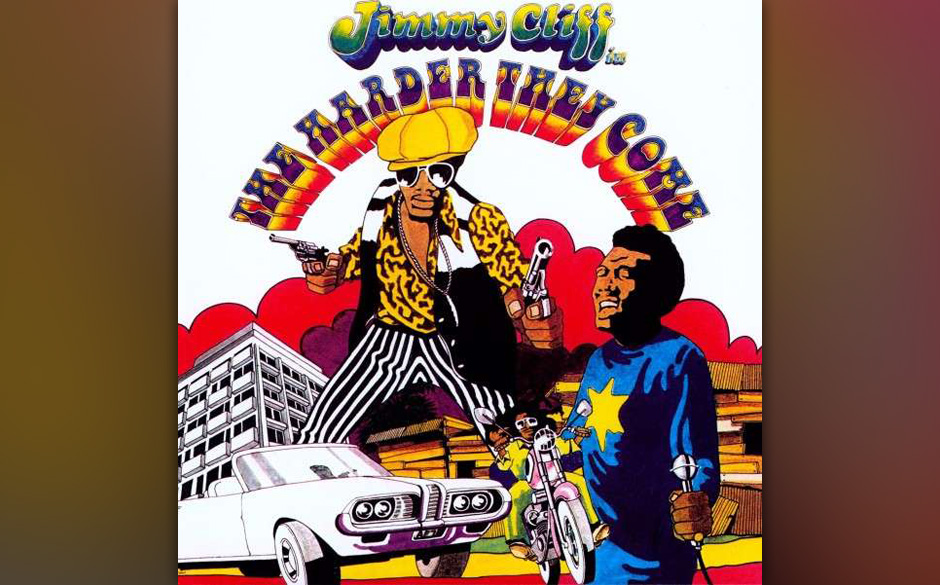

In jener Zeit war der Reggae in puncto Output, Popularität und Wirkung auf seinem Zenit angekommen, auch wenn man darüber streiten kann, ob ihm Jimmy Clifis amerikanisierte Songs oder Claptons Version von „I Shot The Sheriff“ letztendlich wirklich gut taten. Parallel verwirrte die in den Folgejahren immer kryptischer werdende Rastafari-Ideologie alle Nicht-Initiierten: Die Heilslehre vom Exodus aus dem babylonischen Exil Westindiens auf den Schwarzen Kontinent wurde von Bands wie Burning Spear in immer verschlüsselteren Ethymologien gepredigt, die kein nicht-jamaikanischer Hörer mehr deskribieren konnte und bald auch nicht mehr wollte.

Das ist der Reggae-Stand der Dinge, denn auch der Dub, die zweite noch existierende Hauptrichtung, war schon in den späten Sechzigern angedacht worden. Und obwohl sämtliche schwarzen Musikrichtungen der 80er und 90er Jahre vom Reggae beeinflußt wurden, ist viel mehr nicht von ihm übriggeblieben. Und die Fixierung auf Marley sowie die mit ihr einhergehende Ignorierung anderer hat nicht unwesentlich dazu beigetragen.