Bernhoft im Interview: Das Lied der Solidarität

Am 08. Juli erschien Jarle Bernhofts zweites Soloalbum "Solidarity Breaks", das sich hierzulande fast wie ein Debüt anfühlt. Ein Irrtum: Bernhoft hat bereits eine Rock-Karriere hinter sich und widmet sich nun einem souligen Folksound.

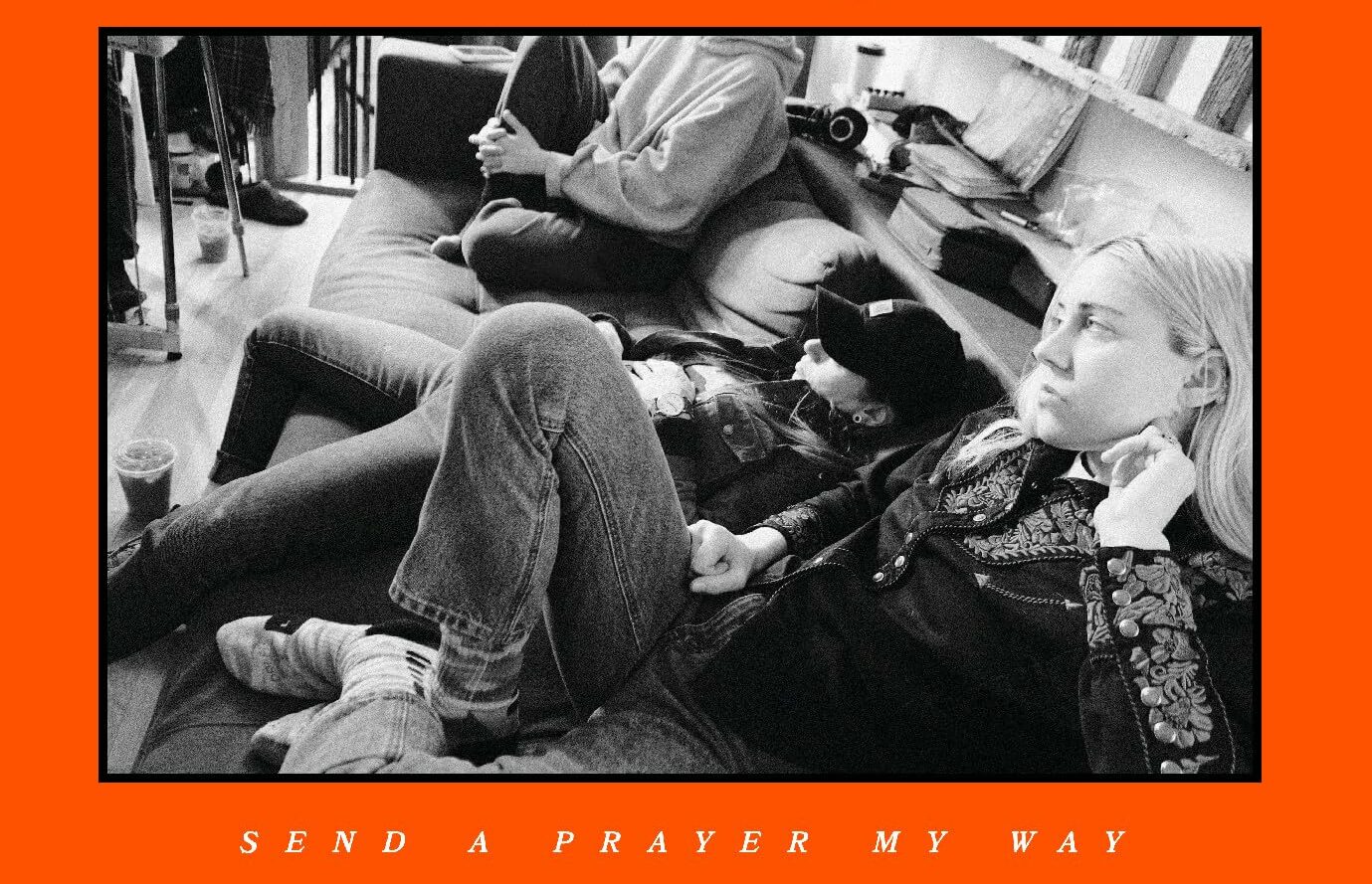

Wieder dieses abgenutzte Klischee: Diesen Mann muss man live gesehen haben, um zu verstehen, warum man sich Alben von ihm kaufen sollte. Jarle Bernhoft aus Norwegen hat die Hardrock-Karriere inklusive Major-Vertrag und Albenaufnahmen in L.A. bereits hinter sich (mit der Band Span), seit ca. 2005 hat er sich als Solokünstler empfohlen, der munter Pop und Funk und Soul und Folk zusammenschmeißt. Er selbst bezeichnet dieses Genre lachend als „Swampy Chocolate Gravel“. Hierzulande kennt man ihn vielleicht, wenn man auf der letzten Joe Cocker-Tour gewesen ist – für ihn eröffnete Bernhoft nämlich. Auf seinem neuen, zweiten Album schielt er ganz offensichtlich auf die große Radiosingle und hat Songs wie das soulige „Stay With Me“ und das poppige „Choices“ glattpoliert und aufgeblasen. Schade, denn diese Songs gewinnen eine ganz andere und viel intensivere Energie, wenn er sie allein mit seiner Gitarre und einer Loop-Maschine zusammenbastelt. So gesehen bei der Live-Vorstellung der Songs auf dem Dach des Weekend im Mai. Da klappte dem anwesenden Mousse T. der Unterkiefer runter und der grimmig an der Theke Bier kippende Westbam lächelte gar.

Seltsam: Hierzulande fühlt es sich an, als hätte man einen Debütant vor sich – was ja nun so gar nicht stimmt, wenn man auf dein Karriere blickt, die ja schon zahlreiche spannende Stationen vorweist. Wie schaust du auf diese Vergangenheit? Denkt man sich, dass der eine Lebensabschnitt aus dem vorigen hervor geht und dass alles zusammen hängt?

Ich glaube, ich könnte das tun, aber ich müsste mich geistig darauf vorbereiten. Normalerweise funktioniere ich so nicht. Mein Gedächtnis ist nicht so gut, deswegen erinnere ich mich eher an den natürlichen Verlauf der Dinge. Es gibt einen Bruch in diesem Verlauf, als ich bei meiner alten Band aufgehört habe, um etwas anderes mit meinem Leben anzufangen. Ich wollte nicht mit der Musik aufhören, aber studieren und wohl versuchen erwachsen zu werden. Das war damals wohl ein Moment der Erleuchtung. Aber wenn ich mich an meine alte Band zurückerinnere, dann sehe ich mich immer noch als den selben Sänger und Songschreiber von damals, der versucht hat, seinen Weg durch die Flutwellen der Gitarren zu bahnen. Aber eigentlich werde ich eher von den Fans meiner alten Band und Journalisten mit meiner Vergangenheit konfrontiert. Ich denke selber nicht so. Aber ich verstehe, warum diese Perspektive in dieser Form existiert.

Und wie haben deine alten Fans reagiert, als du plötzlich die Rockgitarre gegen die Akustische und den Gospelchor im Background gewechselt hast?

Das ist kompliziert. Ich glaube, das Wichtigste beim Schreiben eines neuen Albums ist es, nicht daran zu denken, was die Fans von einem erwarten. Wenn man Musik macht, um seine Fans zufrieden zu stellen, hat man einerseits gewonnen, aber andererseits auch verloren. Deswegen ist das auch so kompliziert. Ich denke nicht wirklich darüber nach – für mich war es dieser tiefschürfende Drang auf meinem ersten Soloalbum, der mein Album prägte. Es war nicht einmal als Soloalbum gedacht, ich wollte es mit der Band aufnehmen. Und trotzdem hatte ich einen großen Erfolg damit, in Norwegen hab ich 7.000 CDs verkauft – weit mehr als ich dort Freunde und Fans habe (lacht). Die Reaktionen waren natürlich gespalten: Ein paar Fans meiner alten Band liebten das Album, andere dachten, es sei seltsam. Aber das ist Geschmackssache. Geschmack ist Geschmack.

Konträr zu Deiner skandinavischen Herkunft klingt deine Musik sehr soulig, funkig und schwarz. Wie bist Du mit dieser Art Musik in Kontakt gekommen?

Ich weiß es nicht wirklich, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich hab selbst darüber nachgedacht, warum ich diese tiefe Faszination für afrikanische und afro-amerikanische Musik aus den 60er und 70er-Jahren habe. Zu der Zeit war ich noch nicht einmal geboren. Sicherlich kommt es nicht aus meinem Elternhaus, oder aus meinem Freundeskreis. Als ich ein Kind war, war ich eher ein bisschen einsam, da niemand aus meinem Freundeskreis Musik machte. Sie haben alle Fußball und Handball gespielt oder so. Ich war quasi der einsame, musikalische Junge. Deswegen bin ich auch selbst ein wenig erstaunt, woher dieser Einfluss stammt. Aber es gibt Gründe dafür, dass ich so klinge. Ich war eben schon immer von dieser Musik fasziniert, ich habe immer versucht, die Stimmen der großen Künstler wie Marvin Gaye, Stevie Wonder oder Sly & The Family Stone nachzuahmen. Ich schätze, dass ich davon profitiere, da keiner so was von mir erwartet. Die Menschen fühlen sich von dem angezogen, was sie überrascht, solange es gut gemacht ist. Ich glaube, dass ich vermutlich mehr erreiche als ein Künstler aus Gambia, der in New Orleans lebt – weil von ihm diese Art Musik erwartet wird.

Elvis hat ja damals die Musik der Schwarzen der weißen, breiten Masse näher gebracht. Denkst du, dass es heutzutage immer noch eine große Rolle in der Musik spielt, welche Hautfarbe der Künstler hat?

Wenn es zu Diskussionen über Hauptfarbe oder Geschlecht kommt, dann sehe ich die Menschen als Menschen. Ich definiere die Menschen nicht über ihr Aussehen oder darüber, ob ihre Geschlechtsorgane innerhalb oder außerhalb ihres Körpers sind. Diese Diskussion war zu Elvis‘ Zeit ganz anders. Seitdem ist, besonders in den Vereinigten Staaten, so viel passiert. Der wahrscheinlich größte Künstler aller Zeiten ist Michael Jackson. Das hätte in den 70er-Jahren nicht passieren können, es musste ein Jahrzehnt später sein. Barack Obama ist heute der Präsident der USA. Ich glaube, diese Diskussion ist längst vorbei. Morgan Freeman hat es auch gesagt: „Stop talking about racism.“ Ich denke zwar nicht, dass man aufhören sollte, über das Phänomen zu sprechen, aber verstehe es nicht, warum man immer noch nicht zuerst den Mensch im Menschen sieht.

Das Booklet von „Solidarity Breaks“ ist sehr überraschend. Man kann es nicht als Pamphlet bezeichnen, aber es sind wirklich sehr viele politische Statements darin zu finden. Ist das auch so gedacht gewesen?

Ich denke doch. Ich hatte zwar nicht das Ziel, ein politisches Album zu machen, aber wenn man mit dem Konzept der Solidarität zu tun hat, kann man die Politik nicht außen vor lassen. Ich bin ein großer Fan von Solidarität. Das ist wahrscheinlich ein Konzept, das politisch gesehen die besten Jahre schon hinter sich hat. Den Höhepunkt gab es wahrscheinlich so um 1984 herum. Danach hat man sich meiner Meinung nach mehr auf wirtschaftliches Wachstum und den eigenen Wohlstand konzentriert. Mehr für mich, mehr für meine Familie, mehr Urlaub, mehr, mehr, mehr. Diese Entwicklung macht mich etwas traurig, denn der Gedanke, eine bessere Gesellschaft für andere Menschen und sich selbst erschaffen zu wollen, ist so wertvoll. Deswegen wird das Wort „Solidatität“ immer einen politischen Beigeschmack haben. Trotzdem wollte ich kein politisches Album schreiben, sondern über zwischenmenschliche Beziehungen und Kommunikation. Ich denke, dass Solidarität eine großartige Sache ist, die einerseits in der Politik und der Gesellschaft eine wichtige Rolle spielt, aber andererseits auch im Kleinen zwischen zwei Menschen passieren kann, in Beziehungen oder kleinen Gemeinschaften. Dennoch werde ich wohl immer politische Statements von mir geben.