Being Keith: Ein Tag im Leben von Keith Richards

Der Proto-Anarcho über zunehmende Gebrechen, Scrabble mit den Enkelkindern und die große kosmische Wachablösung.

„In fünf Minuten sollten sie hier sein“, sagt Hervé, der schnauzbärtige Besitzer des „Luc’s“. Sein französisches Bistro in Ridgefield – einem idyllischen Städtchen in Connecticut, das noch den Geist von Norman Rockwell zu atmen scheint – liegt in einem unscheinbaren Gässchen hinter der Hauptstraße. Anwesende Besucher werden dezent darüber informiert, dass die Terrasse ab sofort gesperrt ist. Selbst die Klangtapete im Lokal wird noch schnell ausgetauscht: Statt Klassischer Musik hören wir plötzlich „Pressure Drop“ von Toots and the Maytals.

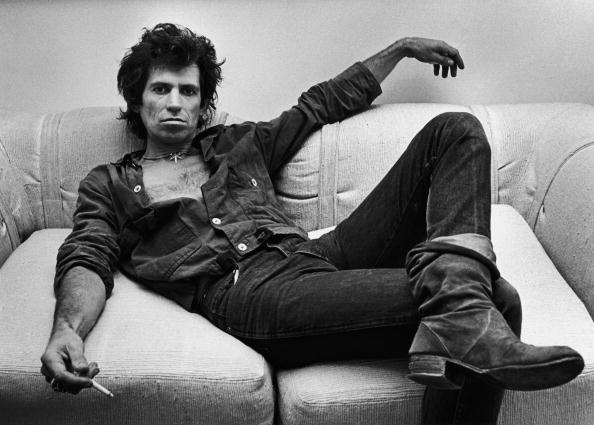

Um Punkt 15 Uhr steigt der Gast aus seinem schwarzen, von einem Chauffeur gesteuerten Mercedes. (Seinem Image als notorischer Chaot zum Trotz ist Richards stets ein penibel pünktlicher Zeitgenosse.) Der alte Anarcho-Pirat hat heute auch optisch dienstfrei: Das Kopftuch und die zweckentfremdeten Anglerhaken, die er seit kurzem im Haar trägt, kommen diesmal nicht zum Einsatz. Immerhin: Ein Hauch von exotischem Sandelholz umweht hin. (Tom Waits, seit Jahren ein enger Freund, meint sogar, dass er „wie Lagerfeuer“ rieche.)

„Bleibt alles in der Familie“

Richards, 72, nutzt die Zeit zwischen zwei Stones-Tourneen, um seinem amerikanischen Refugium einen Besuch abzustatten und dabei auch über „Crosseyed Heart“ zu reden, sein unlängst veröffentlichtes Solo-Album. Er betritt das Lokal, parliert kurz mit dem Barkeeper, geht auf die Terrasse und drückt zwei halbwüchsigen Jungs einen Kuss auf den Kopf. Wie sich herausstellt, sind es die Söhne von Hervé, der mit der Nichte von Patti Hansen, Richards‘ langjähriger Gattin, verheiratet ist. Richards nimmt Platz und zündet sich eine von zahllosen Marlboros an. „Bleibt alles in der Familie“, sagt er. „Sie haben den Laden zu einem der angesagtesten Bistros in ganz New England gemacht – und rein zufällig ist es auch meine bevorzugte Tränke.“

Marissa, Hervés sympathische Frau, bringt uns unaufgefordert ein paar Fritten an den Tisch. „Thanks, darling“, sagt er, rührt sie aber nicht an. (Er ist nie der große Esser, wenn er ausgeht – selbst wenn er die ganze Familie zum Dinner einlädt. Lieber stellt er sich später zu Hause an den Herd, haut ein Hühnchenfilet in die Pfanne oder macht sich Würstchen mit Kartoffelpüree.)

Praktischerweise wohnt er ganz in der Nähe. Seine opulente, italienisch anmutende Villa, die gleich neben einem riesigen Naturschutzgebiet liegt, ist gerade einmal 15 Minuten entfernt. Schon in den späten Achtzigern hatte er Connecticut zu seinem Lebensmittelpunkt gekürt – wobei die Geburt der Töchter Alexandra und Theodora der entscheidende Auslöser war.

Richards und Hansen lebten damals im East Village, das aber nicht nur wenig Grünflächen bot, sondern bei Richards ohnehin eher unangenehme Assoziationen auslöste: „In den 70er Jahren gab’s gelegentlich Probleme mit dem Heroin-Nachschub“, erinnert er sich. „Wir mussten notgedrungen runter zur East Side – die Knarre in der Tasche. Nur für den Fall. Als die Kinder ein, zwei Jahre alt waren, sagte ich mir: ,Nee, ich hab keinen Bock mehr, mit meinen Kindern auf der 4th Street spazieren zu gehen‘ – schon gar nicht, wenn es frische Luft und unberührte Natur ganz in der Nähe gibt. Die Gegend hier heißt nicht ohne Grund New England – vieles erinnert mich tatsächlich an Sussex oder Surrey.“

Fachmann für die britische Marine

Wenn er zu Hause ist, spielt er gerne mal Domino (die mexikanische Variante) oder schaut fern (bevorzugt den History Channel, manchmal aber auch die Kabel-News – selbst wenn er anschließend immer in Rage gerät). Er hat eine umfangreiche Bibliothek und liest zur Zeit ein Buch über Flottenkapitän Thomas Cochrane, der zur Zeit der Napoleonischen Kriege die Weltmeere unsicher machte. Gerade was die Geschichte der britischen Marine betrifft, ist Richards ein ausgebuffter Fachmann. (Seinem Biografen James Fox empfahl er sogar, Patrick O’Brians historischen Roman „Master and Commander“ zu lesen. Erst dann könne er die widersprüchlichen Gefühle nachvollziehen, die er für Mick Jagger empfinde.)

Den Tag vertreibt er sich damit, seinen Gitarren-Techie Pierre de Beauport mit Faxen zu torpedieren. Mal bittet er ihn, ein paar Infos über den Little Richard-Gitarristen Rudy Richard aufzutreiben, mal gibt er ihm den Auftrag, sich auf die Suche nach einer obskuren Reggae-Single zu machen. Neue Filme lässt er sich grundsätzlich mit der Post schicken – und wenn er durch seinen Garten flaniert, spielt er gerne auch mal auf der akustischen Gitarre. „Wenn meine bessere Hälfte dann sagt: ,Das war aber hübsch‘, klemm ich mich noch mal etwas intensiver dahinter.“

Er bestellt einen Wodka Soda. Als sich der Kellner entfernt, ruft Richards ihm noch nach: „Aber mach gleich den Doppelten.“

In jüngster Zeit hat er sich mit einer schmerzhaften Verletzung rumplagen müssen, die er bislang nicht publik gemacht hat. Es passierte am 4. Juli, beim Stones-Konzert in Indianapolis. Während das Saxofon-Solo von „Miss You“ aus den Boxen dröhnte, lief Richards gerade auf dem Catwalk zur Hauptbühne zurück – und fiel voll auf die Fresse. „Jemand warf einen roten Strohhut auf den Steg, direkt vor meine Füße. Ich trat ihn zur Seite – ,Prima, Problem gelöst‘ –, doch das dumme Ding kommt im hohen Bogen zurück und fällt mir wieder vor die Füße. Und plötzlich werden 60000 Zuschauer Zeuge, wie ich auf allen Vieren zur Bühne krieche. Ich dachte mir nur: ,Alter, du solltest jetzt zügig den Arsch hochbekommen.‘“

Richards drückte mehr aufs Gas als jeder Andere

Er legt seine Hand auf den rechten Brustkörper. „Hab mir wohl eine Rippe angeknackst. Die Ärzte können dir da auch nicht viel helfen. Ich dachte mir: ,Scheiße, wenn du das jetzt an die große Glocke hängst, kommen gleich die Versicherungsvertreter und verlangen, dass die nächsten Gigs abgesagt werden.‘ Die können mich mal. Dann beiß ich mir lieber auf die Lippe. Wenn man 50 Jahre lang auf einer Bühne rumläuft, darf man ab und zu auch mal ins Stolpern kommen.“ Es ist die Einstellung eines Mannes, der schon immer gerne mit Katastrophen kokettiert. Schließlich ist er mit einem famosen Schutzengel gesegnet.

Seine Karriere ist gepflastert mit solchen Anekdoten – wie etwa der von 1972, als Bostons Bürgermeister ihn höchst persönlich aus der U-Haft holte, damit er abends noch auf die Bühne konnte. Oder wie sein Angebot, ein Konzert für Blinde zu geben, tatsächlich der Auslöser war, dass er einer siebenjährigen Haftstrafe wegen Heroin-Handels von der Schippe sprang. (Pete Townshend sagte einmal, dass die Stones „ein geradezu unheimliches Talent dafür haben, in letzter Minute den Hals aus der Schlinge zu ziehen“.)

Der genialste Haken aber, den er dem Schicksal schlug, sitzt direkt vor mir. Dass er überhaupt überlebt hat, grenzt wirklich an ein Wunder. Richards drückte mehr aufs Gas als jeder Andere – und weigert sich doch standhaft, die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Seine Zombie-Qualitäten wurden bereits in den 70er Jahren gerühmt, als der New Musical Express ihn in der „Most Likely to Die“-Rubrik zum Gewinner kürte – und das nicht nur einmal, sondern zehn Jahre in Folge. Im digitalen Zeitalter sind es die Internet-Memes, die weiter an seiner Legende stricken. In einem viralen Joke etwa heißt es: „Für jede Zigarette, die du rauchst, nimmt dir der liebe Gotte eine Stunde deines Lebens, um sie Keith Richards zu schenken.“ Oder ein anderer: „Wir sollten uns langsam darüber Gedanken machen, wie die Welt aussehen wird, die wir eines Tages Keith Richards hinterlassen.“

„Für jede Zigarette, die du rauchst, nimmt dir der liebe Gotte eine Stunde deines Lebens, um sie Keith Richards zu schenken“

Wobei es wohl keine Meinungsverschiedenheiten darüber gibt, was Richards uns hinterlassen hat. Der Mann hat einige der größten Balladen geschrieben („Ruby Tuesday“, „Wild Horses“), einige der subversivsten Rocker („Jumpin‘ Jack Flash“, „Midnight Rambler“), hat einen Rhythmus-orientierten, Drone-ähnlichen Gitarrenstil entwickelt, der auf Soli fast verzichtet, dafür aber mit so vielen obskuren Tunings arbeitet, dass selbst seine musikalischen Vorbilder ins Schleudern geraten. „Seit ich ihn kenne, hab ich versucht, Sachen von ihm nachzuspielen“, sagt Buddy Guy. „Ich pack’s einfach nicht.“

Mit seiner tief hängenden Gitarre wurde er nicht nur eine Ikone der Coolness, sondern der Prototyp des Rockstars schlechthin – und das nicht nur für seine eigene Generation. Eine Tatsache, die ihm keineswegs verborgen blieb. „Jungs, ich freu mich ja, dass ihr die Frisur und das Outfit zu schätzen wisst“, adressierte er einmal das Heer der Keef-Kopisten. „Und glaubt mir: Ich hab das immer als Kompliment verstanden.“

Als er im Februar 2006 Urlaub auf den Fidschi-Inseln machte, passierte es dann aber doch: Sein Schutzengel war für einen kurzen Moment nicht wachsam. Richards war auf einen Baum geklettert, rutschte auf einem Ast ab und knallte zwei Meter tiefer mit dem Kopf gegen den Stamm. Als er zwei Tage später mit Ach und Krach zwei Schlaganfälle überlebt hatte, flog man ihn umgehend nach Auckland/Neuseeland, wo ein Blutgerinnsel aus seinem Hirn entfernt wurde.

Obwohl er sich ein halbes Jahr lang schonen sollte, stand er sechs Wochen später wieder auf der Bühne. Bis zum heutigen Tag schluckt er Dilantin, das zwar Hirnblutungen vorbeugt, aber auch Nebenwirkungen hat: Vergesslichkeit gehört dazu, aber auch eine Koordinationsschwäche in der körperlichen Motorik. Im Stones-Camp hatte man die begründete Angst, dass er bei einem Auftritt sogar von der Bühne stürzen könne. Auch die Kritiker begannen zu monieren, dass ein fahriger Richards zunehmend in die falschen Saiten schlug. „Man konnte damals durchaus die Meinung vertreten, dass er etwas umnebelt war“, sagt de Beauport heute.

Selbst nach Tour-Ende hatte sich der Nebel noch nicht gelichtet. „Ich denke, dass der Schlag mehr Schaden anrichtete, als wir zunächst gehofft hatten“, sagt Richards selbst. „Ich stand jedenfalls noch ein, zwei Jahre etwas neben mir. Es ist fast so, als befände man sich in einem Zustand des reduzierten Bewusstseins.“

Richards hatte die Tragödien seines Lebens mit der Flasche bekämpft

Die Stones legten eine lange Pause ein. Richards stellte die Gitarre zur Seite und fing damit an, seine Memoiren zu Papier zu bringen. In seinem Haus in Turks & Caicos saß er Hunderte von Stunden mit Ghostwriter Fox zusammen, um „Life“ zum Leben zu erwecken. Die Aufarbeitung der dunklen Phasen seiner Biografie –die langjährige Heroin-Abhängigkeit, die 1979 zu Ende ging, oder der Tod seines zwei Monate alten Sohns 1976 – „fiel ihm sehr, sehr schwer“, erinnert sich Fox. „Wann immer er mit Themen konfrontiert wurde, die ihn bis heute verfolgen, ging ihm das sichtbar an die Nieren. Es war Terrain, auf dem wir uns nur sehr vorsichtig bewegen konnten. Keith hatte seinerzeit die Tragödien mit der Flasche bekämpft. Sie gab ihm die Möglichkeit, seine eigene kleine Welt abzusichern, in der er weiterhin kreativ sein konnte. Ich glaube, dass er lange Zeit auf diverse Substanzen zurückgreifen musste, um diese Sachen aus seinem Leben zu verdrängen.“

„Das Buch ging mir mehr an die Substanz, als ich‘s erwartet hatte“, sagt er selbst. „Ich kann zwei Stones-Show pro Tag spielen und fühle mich bestens, aber dieses endlose Buddeln, das deine ganze Vergangenheit noch mal ans Tageslicht zerrt – oh, Mann.“ Auch für Jagger fand er im Buch wenig freundliche Worte. Er beschrieb eine Freundschaft, die durch Geld, Egos und alte Ressentiments unter die Räder gekommen sei. Monatelang herrschte zwischen beiden völlige Funkstille.

„Life“ dominierte die Bestseller-Liste der New York Times und holte sich obendrein den Norman Mailer Award. Die Tatsache, dass sein größter Hit jener Jahre kein musikalischer Beitrag war, blieb Richards nicht verborgen. „Du machst 50 Jahre lang die besten Platten, zu denen du in der Lage bist, und plötzlich – ein Buch …“ Da die Stones noch immer auf Eis lagen, schien das Karriere-Ende plötzlich in greifbarer Nähe. Seinem alten Freund Steve Jordan (der ihn schon in den Achtzigern bei den X-Pensive Winos unterstützt hatte) erzählte er, sich vielleicht völlig aus der Musik zurückziehen zu wollen. „Ich fragte mich, ob das Buch vielleicht der krönende Abschluss sein könnte“, sagt Richards. „Ich kam einfach an diesen ominösen Scheideweg, wo man sich fragt: ,Hast du überhaupt noch was zu sagen? Und wenn ja: Kannst du noch die Jungs animieren, wieder zusammenzukommen?‘ Denn ohne diese Bande bin ich nun mal völlig nutzlos.“

Under The Influence

Jordan überredete ihn, einmal die Woche im New Yorker „One East“-Studio reinzuschauen – nur um Richards nicht einrosten zu lassen. Jordan spielte Drums, Richards Gitarre – „und wir hatten einen Riesen-Spaß. Keith kramte ein paar Sachen aus seinem musikalischen Langzeitgedächtnis – und schon ging die Post ab.“ In gewisser Weise arbeiteten sie wie Richards und Charlie Watts in früheren Jahren: Wenn die Band noch auf sich warten ließ, legten die beiden bereits los und nahmen frühe Versionen von „Jumpin‘ Jack Flash“ oder „Street Fighting Man“ auf. Auch diesmal übernahm Richards die Gitarren-, Bass- und Piano-Parts – und „Crosseyed Heart“ nahm zunehmend Gestalt an.

Freunde, die ihn im Studio erlebten, wollten ihren Augen nicht trauen: Richards war so gelöst wie selten zuvor. „Mitten in der Nacht bestellten wir Pizza für die ganze Mannschaft“, erinnert sich Morgan Neville, der für Netflix die Filmdoku „Keith Richards: Under The Influence“ produzierte. „15 Leute quetschten sich in den kleinen Kontrollraum – und Keith saß auf dem Sofa, strahlte übers ganze Gesicht und kam überhaupt nicht mehr aus dem Lachen raus. Er wollte einfach Teil einer Gruppe sein.“

Im letzten Jahr veröffentlichte Richards ein weiteres Buch: „Gus und ich“ ist ein Kinderbuch, das Richards seinem Großvater gewidmet hat, der ihm einst die Beschäftigung mit der Gitarre ans Herz gelegt hatte. „Er hat mir nie etwas aufgedrängt“, sagt Richards, der inzwischen bei seinem zweiten Wodka ist, „er bot immer nur Möglichkeiten an. Wie im Fall der Gitarre, die an der Wand hing. Er sagte: ,Wenn du groß genug bist, um sie zu berühren, kannst du sie auch behalten.‘“

„Welche Figur werde ich wohl als Großvater machen?“

Richards hat inzwischen fünf eigene Enkelkinder (im Alter von ein bis 19 Jahren), die er regelmäßig sieht. „Es ist im Leben sicher nicht die erste Frage, die man sich stellt: ,Welche Figur werde ich wohl als Großvater machen?‘, aber wenn der Fall erst einmal eingetreten ist, ergibt sich daraus eine Beziehung, die manchmal überaus fruchtbar und inspirierend sein kann. Es gibt nun mal einen feinen Unterschied zwischen Eltern und Großeltern. In meinem Fall verhält es sich jedenfalls so, dass zwei meiner Enkel nichts lieber möchten, als mit mir auf Tournee zu gehen.“ Er lacht. „Nun ja, vielleicht wär das nicht gerade die beste Idee.“

Einer der beiden ist Orson, der mit seinen 15 Jahren wie ein junger Keith aussieht – von den blonden Haaren mal abgesehen. „Er verbringt viel Zeit mit mir, muss aber halt noch in die Schule. Also begnügen wir uns momentan damit, Scrabble zu spielen – auf dem Computer. Das ist die einzige Sache, für die ich die Kiste gebrauche. Ich komme mit den schlimmsten Wörtern rüber, die ich mir ausdenken kann – Sachen wie Shithead oder Asshole.“ Eine Damenrunde am Nebentisch, die sich tapfer den Anschein gibt, unser Gespräch nicht zu belauschen, fängt plötzlich zu kichern an.

Wann immer er über seine musikalischen Helden spricht, tut er es noch immer mit der Begeisterung eines jugendlichen Fans. Mit Chuck Berry steht er in Fax-Kontakt und hat auch zu Jerry Lee Lewis den direkten Draht. Angesichts der Tatsache, dass Berry, Little Richard und Fats Domino bereits in ihren Achtzigern sind (und Lewis auf seine Abschieds-Tournee geht), werden die Stones bald die letzten Dinosaurier sein, die man auf der Bühne bewundern kann. „Erzähl’s mir nicht“, sagt Richards und schlägt die Hände vors Gesicht. „Ich hätte nie gedacht, dass wir einmal an diesen Punkt kommen. Aber der Zeitpunkt ist gekommen, wo man sich wohl oder übel mit dieser Tatsache abfinden muss. Zeit meines Lebens gab es immer eine Generation von Musikern, die vor mir existierte. Aber irgendwann kommt einmal die Wachablösung – und diesmal bin wohl ich an der Reihe.“

Richards liebt Jimmy Page – aber nicht Led Zeppelin

Wir kommen auf die „British Invasion“-Bands zu sprechen, die im Gefolge der Stones ins Rampenlicht rückten. „Es gab eigentlich nur wenige englische Rock’n’Roll-Bands, für die ich mich interessierte“, sagt er. „Ich mochte Leute wie Johnny Kid and the Pirates – aber die gab’s bereits, bevor ich ein Studio von innen erblickte. Die ganzen Yeses und Journeys ließen mich immer kalt.“

Er „liebt“ Jimmy Page, war aber nie ein Led Zeppelin-Fan. „Die Band – mit einem John Bonham, der mit seinem Monstertruck den Highway runterdonnert: nein danke. Jimmy ist ein brillanter Musiker, aber ich hatte auch immer den Eindruck, als ob die Band etwas hohl sei.“ Im direkten Vergleich sind ihm Robert Plants Solo-Aufnahmen jedenfalls lieber, vor allem das Album mit Alison Krauss. „Als ich das zum ersten Mal hörte, dachte ich mir: ,Endlich macht er Nägel mit Köpfen.‘“

Er macht eine Pause. „Ich will ja nicht rüberkommen wie …“ – er grinst, redet dann aber weiter –, „doch für meinen Geschmack machte (Roger) Daltrey ein bisschen arg viel Show. Und auch wenn ich Pete Townshend liebe: The Who blieben für mich immer eine sonderbare Band. (Keith) Moon war ein unglaublicher Drummer, aber nur wenn er mit Townshend spielte. Steckte man ihn mit anderen Musikern zusammen, war er eine Katastrophe. Wobei ich auch damit keine Probleme habe: Manchmal hat man eben nur einen Trick drauf – und zieht seine Sache trotzdem souverän durch.“

Unlängst machte er Schlagzeilen, als er „Sgt. Pepper“ als „Müll“ bezeichnete – und auch „Their Satanic Majesties Request“ niedermachte, weil man als Trittbrettfahrer auf den Psychedelik-Zug gesprungen sei. Über Paul McCartneys aktuelle Aktivitäten findet er positivere Worte. „Ich mag Paul. Ich wüsste auch nicht, ob ich im Alleingang durchziehen könnte, was er auf die Beine stellt. Und solange es ihm Spaß macht … Wobei es ja eine ganze Menge Leute gibt, denen es Spaß zu machen scheint.“ Er zuckt mit den Schultern. „Mir persönlich gibt‘s keinen Kick.“

Immer noch motiviert

Anders die Stones. Richards lässt keinen Zweifel daran, dass sie noch immer den Kick haben. Er war unlängst in London, wo man sich über künftige Aktivitäten abgestimmt habe. Nicht auszuschließen, dass sie mit ihrem ersten Album seit „A Bigger Bang“ bereits nach Weihnachten anfangen, in jedem Fall aber nach der Südamerika-Tournee, die für Anfang des Jahres auf dem Programm steht. „Ich würde sie gerne im April ins Studio stecken, wenn wir nach der Tour noch die richtige Betriebstemperatur haben“, sagt er. „Die Jungs werden ja auch nicht mehr jünger – obwohl: Erstaunlicherweise werden sie immer besser.“

In den drei Jahren, seit die Stones wieder auf Tour gehen, hat sich Richards mehr in die Band eingebracht als in früheren Phasen. So setzt er sich heute vor jeder Show mit Jagger zusammen, um die jeweilige Setlist abzustimmen. Der Baumfall von Fidschi zwang ihn auch dazu, vor einem Auftritt auf eine lieb gewonnene Gewohnheit zu verzichten: Koks ist tabu, ja selbst der Alkohol fließt nur noch in ziviler Dosierung. „Er war wild entschlossen, diesen Vorsatz auch durchzuziehen“, sagt eine Person, die ihm nahesteht. Richard selbst berichtet, dass ihm das neue Regime auch dabei helfe, nach einem Gig schneller zu regenerieren. „Mit Kokain ist man nachher völlig platt“, sagt er. „Inzwischen bin ich nach einer halben Stunde wieder so fit, dass ich Bäume ausreißen könnte.“

In „Life“ ließ er uns wissen, dass er nur zweimal pro Woche schlafe („Was bedeutet, dass ich im Wachzustand mindestens drei Leben gelebt haben muss“). Inzwischen geht er um ein, zwei Uhr morgens ins Bett und hat seinen langjährigen Lebensrhythmus komplett umgestellt. „Keith ist im Probenraum immer der Erste und der Letzte“, weiß de Beauport. „Ohne ihn passiert dort absolut nichts.“

Die Arthritis, mit der er zu kämpfen hat, hat auch vor seinen Händen nicht haltgemacht. Diverse Gitarrenparts – etwa die Fills in „Honky Tonk Women“ – sind inzwischen auf die zentralen Elemente reduziert worden. Im Gegenzug hat er gelernt, „Let’s Spend Together“ im offenen G-Tuning zu spielen – was ihm erlaube, gleichzeitig zu singen und zu spielen. „Die Elastizität seiner Hände reflektiert nicht unbedingt die Musikalität in seinem Kopf“, sagt de Beauport. „Wenn er über seine knorrigen Finger schimpft, heißt das noch lange nicht, dass seine musikalische Kompetenz darunter gelitten hätte.“

„Für mich ist Mick Jagger der beste Mundharmonika-Spieler“

Das Ende der zwischenzeitlichen Eiszeit hat auch dazu geführt, dass Jagger und Richards wieder ausführlich miteinander sprechen. Eins ihrer langen Gespräche drehte sich um die Frage, wie und inwieweit man den Sound der Band weiter öffnen könne. „Für mich ist Mick Jagger der beste Mundharmonika-Spieler, den ich je gehört habe – oder zumindest auf einem Level mit Little Walter. Er beeindruckt mich immer wieder aufs Neue. Also fragte ich ihn: ,Warum versuchst du nicht mal so zu singen, wie du Mundharmonika spielst?‘ Er wollte nichts davon wissen und meinte nur: ,Das sind doch zwei Paar verschiedene Schuhe.‘ Worauf ich sagte: ,Stimmt nicht, denn letztlich bläst man in beiden Fällen Luft durch den Mund.‘ Wenn Mick singt, orientiert er sich grundsätzlich an den Phrasierungen, die wir auf Platte verewigt haben. Spielt er dagegen Mundharmonika, lässt er seiner Fantasie freien Lauf. Über solche Sachen unterhalten wir uns jedenfalls – und kriegen uns natürlich auch immer wieder in die Haare. Aber dann finden wir einen geeigneten Raum, stellen ein paar Mikros rein – und schon geht die Post ab.“

„Ich liebe Studios“, sagt er, „selbst leere Studios.“ Richards sitzt auf dem Studio-Sofa, umhüllt von einer dichten Qualmwolke, und starrt durch das Glas des Kontrollraums auf ein paar Gibson-Gitarren, die im Inneren des Studios aufgereiht sind. Er schweigt. Außer einem undefinierbaren Summen ist kein Laut zu hören. „Die Stille ist deine Leinwand“, sagt er dann. „Man horcht hinein und denkt sich: ,Mein Gott, die Möglichkeiten sind unbegrenzt.‘“

Wir befinden uns im Germano Studio in Manhattan, wo Richards den Großteil seines Albums aufnahm. Er wartet hier auf ein paar Leute aus seinem Tross, die ihn zu einem Interview mit der Radiokette iHeart bringen werden. Ein Monat ist seit unserem Gespräch in Connecticut vergangen – und Richards wirkt heute drahtiger als zuvor. Er wippt nervös mit dem Knie und scheint sich mit seinen dunklen Augen in jede Frage zu beißen, die ich ihm stelle.

Schallplatten sind für Richards „akustische Gemälde“

„Schallplatten sind für mich ein akustisches Gemälde“, sagt er und macht eine weit ausholende Geste zum Mischpult. „,Dann lass uns doch mal schauen, was hier vonnöten ist. Ziehen wir die Regler zunächst einmal auf und holen die Gitarren in den Vordergrund. Dann schieben wir alles in den Hintergrund und nehmen nur einen Tupfer von dem hier.‘“ Wenn man sich an das Mischpult mit diesen vielen kleinen Reglern setzt, ist es fast so, als würde man mit verschiedenen Pinseln malen. Es ist eine Tätigkeit, die mich mein Leben lang fasziniert hat.“ In der Vergangenheit konnte er sich ganze Nächte mit diesen Experimenten um die Ohren schlagen. „Street Fighting Man“ etwa lebte davon, dass er die Akustikgitarre mit einem billigen Kassettenrekorder aufnahm und den Sound dann weiter verfremdete. In einem anderen Fall türmte er so viele Gitarren-Schichten übereinander, bis sich das hypnotische Intro von „Gimme Shelter“ herauskristallisierte.

Viele seiner Songs – „Before They Make Me Run“ etwa – kehren einzelne Beats oder ganze Takteinheiten unter den Teppich. „Der Beat ist ein Element, das man spielerisch einsetzen sollte“, sagt er. „Der Beat ist nichts Statisches, nichts in Zement Gegossenes wie eins, zwei, drei, vier. Man sollte mit ihm jonglieren, ihn verschieben, ihn aufheben.“ Und dann wiederholt er einmal mehr das Hohelied auf die Spontaneität, das er „von einem alten Rasta“ gelernt habe: „to think is to stink“.

Die Zeit ist gekommen, zur iHeartRadio-Zentrale zu fahren. Jane Rose, seine langjährige Managerin, ein Security-Mann (ein Ex-Cop, den er sich mit Justin Bieber teilt) sowie Tony Russell, sein persönlicher Assistent seit 1988, begleiten ihn zu einem SUV, der draußen auf ihn wartet. Eine Gruppe von Autogrammjägern – meist mittelalte Männer – warten ebenfalls. „Für jeden eins, Keith, für jeden nur eins“, ruft ein Typ und hält eine Telecaster in die Luft.

„Ich bin aber auf dem Sprung“, sagt Richards und rollt sein Fenster hoch. Der Fahrer drückt aufs Gas, doch da der Verkehr gerade ziemlich zäh ist, kommt er nicht allzu weit. Als wir kurz darauf an einer Ampel anhalten müssen, holen sie uns ein und blockieren mehrere Autos. „Watch your backs, brothas!“, ruft im besten Londoner Rasta- Dialekt hinaus. „Es geht einfach nicht. Ihr werdet hier nur überfahren – und ich werd am Ende dafür noch verklagt.“

Am Ende gibt er klein bei und rollt das Fenster wieder herunter. Der atemlose Mob reicht Cover von „Beggars Banquet“ und „Bridges To Babylon“ herein und auch die unvermeidliche Telecaster. Er signiert alles – bis auf eine „Tattoo“-LP, auf deren Cover Mick Jagger abgebildet ist. „Den Motherfucker signier ich nicht“, sagt er und rollt das Fenster hoch, obwohl der Mann ihn verzweifelt anfleht. „Falsche Seite“, ruft er ihm noch zu. „Ich bin auf der Rückseite. Hey, Jungs, schaltet gefälligst mal euer Hirn ein.“ Er lässt einen gackernden Lacher vom Stapel.

Wie immer hat er das ‚No Smoking‘-Schild ignoriert

Wir treffen bei iHeart ein und werden in den „Green Room“ geführt, wo die Interviewgäste auf ihren Einsatz warten. Richards ist schon vor dem Interview äußerst gesprächig. Er kommt aufs Rauchen zu sprechen und erinnert daran, dass es vor allem alte Fernsehserien wie „Perry Mason“ waren, die den Glimmstängel popularisierten. „In meiner Kindheit hielt man sich für einen Erwachsenen, wenn man es schaffte, in einem Pub einen Drink zu bekommen und eine Kippe zu qualmen. Mit solchen Ritualen wächst man einfach auf. Es ist eine Gewohnheit – und deshalb noch lange keine körperliche Abhängigkeit.“

Rose schaut ihn skeptisch an. „Okay“, sagt sie, „dann erklär mir mal den Unterschied zwischen Gewohnheit und Abgängigkeit.“

„Nehmen wir Koks“, sagt er. „Das ist keine Sucht, sondern nur eine Gewohnheit. Wenn das Coke alle ist, haust du dich hin und pennst irgendwann ein. Vielleicht isst du danach mehr als gewöhnlich, aber sonst ist alles so wie gehabt.“

Wie immer hat er das NO SMOKING-Schild ignoriert und pafft ungeniert vor sich hin. In diesem Punkt macht er eigentlich nie Kompromisse. „Als wir ,Shine A Light‘ filmten“, erzählt Buddy Guy, „waren alle möglichen Politiker im Publikum. Und mit ihnen natürlich auch jede Menge Leute vom Secret Service. Ich bereitete mich gerade auf meinen Auftritt mit ,Champagne & Reefer’ vor, als Keith einen Joint anzündete, der so dick wie mein Daumen war. Ich sagte: ,Hat du für den Song etwa eigens eine Attrappe gebaut?‘ Er meinte nur: ,Bei mir gibt’s keine Attrappen, Mann.‘“

Ein Produzent kommt herein und bereitet ihn auf die Themen vor, die im Interview angesprochen werden sollen. Man werde ihn unter anderem danach fragen, wie er den Gitarren-Sound von „Street Fighting Man“ entwickelt habe, aber auch über andere Tracks sprechen …

„… um von da aus zum neuen Album überzuleiten“, sagt Richards. „Okay, ich bin im Bilde.“

„Nur um Eines möchten wir bitten“, sagt der Produzent, „dass Sie auf den Abwurf der F-Bombe verzichten. Seien Sie doch bitte so nett, sich dieses Wort zu verkneifen.“

„I don’t fuck a lot“, sagt Richards knapp

Er ist kein Freund übertriebener Vorbereitungen, sondern möchte Interviews so spontan wie möglich halten. „Eigentlich gibt‘s nur eine Frage, die ich hören muss: Sind Sie schuldig oder nicht schuldig?“

Das Image, das die Öffentlichkeit von ihm hat, ist ihm durchaus bewusst. „Ich kann gut nachvollziehen, wie Außenstehende mich wahrnehmen müssen“, sagt er. „,Der gute alte Keith … haut sich alles in die Birne und macht immer nur das, auf das er gerade Bock hat.‘ Sinnigerweise war es diese öffentliche Meinung, die mir allererst die Freiheit gab, mein Leben tatsächlich so zu leben. Es waren die Kleinkarierten dieser Welt, die mir die Lizenz gaben, notfalls auch auf die Straße zu scheißen.“

Wenig später, in Anwesenheit eines Studio-Publikums, wird Richards die wohlbekannten Anekdoten vom Stapel lassen: dass er nie weiß, wann die Cops im Türrahmen stehen werden; wie er „Satisfaction“ im Schlaf schrieb; dass ihm „noch immer die Knie zittern“, wenn er daran zurückdenkt, wie er 1964 Muddy Waters kennenlernte.

Wenn er abends wieder daheim ist, wird er einen historischen Roman lesen oder sich eine Doku über den 2. Weltkrieg anschauen, aber hier, hier im Studio ist er wieder der Keith, wie wir ihn alle lieben – der Keith von anno 1967, der wegen Pot vor Gericht steht und dem Richter doch glatt ins Gesicht sagt: „Wir sind nun mal keine alten Männer, wir kümmern uns nicht um Ihre kleinkarierten Moralvorstellungen.“ Bis zu diesem magischen Moment, schreibt Marianne Faithfull in ihren Memoiren, „stand Keith im Schatten von Mick und Brian (Jones). Es war seine Renitenz, die ihn zum Folk-Helden machte – und es war dieser Tag, an dem die Legende begann. Keith wurde zum Symbol für den Exzess, für den Pakt mit dem Teufel. Und das wirklich Verrückte war, dass er anschließend selbst so lebte, wie es die Legende vorsah. Er schaffte es, diese ganze Geschichte ins Positive zu drehen.“

„Die Worte waren nicht geplant, sondern kamen mir spontan über die Lippen“, sagt Richards über den Tag vor Gericht. „Die ganze Situation war wie surreales Theater. Aber von jenem Tag an wusste ich, dass nicht nur ich gegen das Establishment auf die Barrikaden ging, nicht nur die Stones, sondern unsere ganze Generation. Die Macht, die ich hinter mir wusste, war um einiges wichtiger als die Jury im Gericht.“ Im „Green Room“ wartet Richards noch immer auf seinen Einsatz. Er zappelt mit den Beinen, spielt mit seinem Feuerzeug und knibbelt mit den Fingernägeln die Folie ab. Der Produzent schaut wieder rein und kündigt an, dass man in fünf Minuten endlich bereit sei. Richards zieht seine Schlangenhaut-Jacke über, klopft sich auf die Schenkel und steht auf.

„It’s fuckin‘ showtime.“