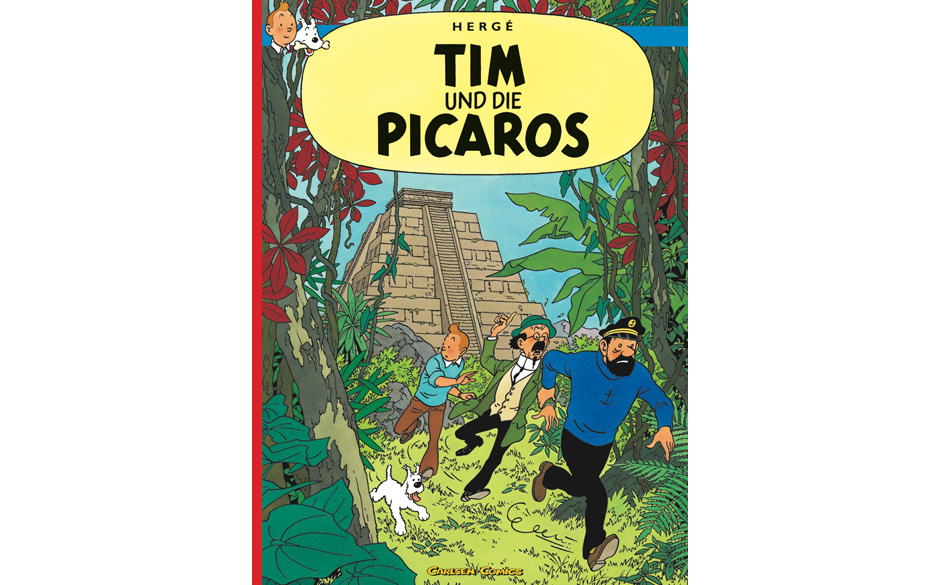

Viva la revolución? „Tim und die Picaros“ – Hergés Vermächtnis

Peace-Zeichen, Schlaghose, Contras im Dschungel: Kritiker verrissen nach Erscheinen von "Tim und die Picaros" die Story um eine politische Revolution in Südamerika. Dabei erzählt Hergé in seinem letzten Comic eine ebenso unterhaltsame wie liebevolle Geschichte der Freunde Haddock und Bienlein.

„Tim und die Picaros“ würde Hergés letzter vollendeter Band sein, aber eine der wichtigsten Fragen wird im finalen Abenteuer des Reporters zum Glück geklärt. Natürlich geht es dabei nicht um Tim, sondern um den wilden, cholerischen Kapitän Haddock. Dem wurde im Dschungel eine Buddel Loch Lomond an den Hinterkopf geworfen, ein betrunkener Affe hat das verbrochen, und nun leidet der Mann an Amnesie. „Wer ist hier Kapitän, Sie oder ich?“, fragt er seinen Freund Tim. Der antwortet: „Sie natürlich, Sie sind Kapitän Haddock!“ Und Tim verrät ihm – und uns – erstmals dessen Vornamen: „Archibald“. Haddock findet: „Noch alberner“.

Hergé zeichnete bis zum Tod

Eine Vorstellungsrunde im Dschungel also. Zuvor waren Tim und Haddock ins lateinamerikanische San Theodoros gereist, um ihre Freundin zu befreien, die Sängerin Bianca Castafiore. Staatschef General Tapioca hält sie gefangen und hat nun den Reporter und seinen Kapitäns-Freund in sein Land eingeladen um die Angelegenheit zu klären. Obwohl alles auf eine Falle hindeutet, nehmen sich Haddock, Professor Bienlein und später auch Tim der Sache an. Mit Hilfe des Rebellen General Alcazar soll außerdem der politische Umsturz eingeleitet werden.

Niemand konnte ahnen, dass der 23. Band (der zuerst als Serie erschien, Teil eins Ende 1975) auch der letzte Hergés sein würde; Georges Prosper Remi, wie der Zeichner und Autor bürgerlich hieß, arbeitete nach den „Picaros“ noch an „Tim und die Alpha-Kunst“ – dieser Comic ist, was ihn für Leser nicht weniger wertvoll macht, nach Hergés Tod 1983 unfertig in den Handel gekommen. 1979, drei Jahre nach den „Picaros“, wurde beim Belgier eine Osteomyelofibrose (Knochenmarkerkrankung) diagnostiziert. Bis zu seinem Ende zeichnete er weiter, er starb mit 75.

„Tim und die Picaros“ lässt sich als Abschiedsgruß lesen, so gemeint war die Geschichte jedoch nicht. Allerdings sind derart viele alte Bekannte in dem 64-Seiten-Comic versammelt, als hätte der Erzähler eine letzte Parade auffahren wollen. Das tat dem Ensemble nur bedingt gut. Schulze und Schultze sowie Bianca Castafiore sind durch ihre Kurzauftritte unter Wert verkauft (um Haddock mit falschen Namen anzusprechen, dafür zumindest hat die Opernsängerin genug Zeit).

Hergé bringt Figuren ins Spiel, mit denen man nicht gerechnet hatte. Den Forscher Ridgewell etwa, General Alcazar oder Diener Pablo, aus dem fünften Band, „Der Arumbaya-Fetisch“; oder den Bösewicht Oberst Sponsz, dem wir zuletzt im „Fall Bienlein“ begegnet sind.

Struppi ohne Aufgabe

Der arme Hund Struppi, einst zweite Hauptfigur, muss, wie in den Comics zuvor, Kapitän Haddock immer größeren Platz machen. In den „Picaros“ erfüllt er endgültig keine Funktion mehr, er ist zum Begleiter degradiert worden. Und Tim selbst? Der will im Schloss Mühlenhof bleiben statt nach Südamerika zu fliegen – er, der große reisende Journalist Tim, der nun seinen Freund Haddock mit dem anstrengenden Bienlein in die Tropen schickt. Tim ist müde geworden.

Größte Helden der Geschichte sind wieder einmal Bienlein sowie Haddock. Beide sind enger miteinander verbunden denn je. Gibt es ein Happy End für den alkoholkranken Kapitän? Der Professor hat eine Pille erfunden, die Alkohol ungenießbar macht, und die er den Leuten heimlich untermischt. Haddock spuckt den Whiskey, den Gin, alles wieder aus, und es ist großartig anzusehen, wie er immer verzweifelter wird, weil ihm sein Lebensinhalt geraubt wird.

Selbst nüchtern bleibt er der Wüterich, es scheint gar, dass seine Impulskontrolle im trockenen Zustand noch öfter versagt. Die Leser können also aufatmen! Haddocks Schimpfwörter füllen ja ganze Lexika, hier verflucht er den Diktator Tapioca als „Faschingsmussolini“, eine Titulierung, die fast so klasse ist wie sein „Vegetarier!“ oder die allerbeste, „Süßwasserpirat!“ Hier wird einem wieder einmal klar, was Hergé zuvor geleistet hatte: ausgerechnet mit einem Alkoholiker eine der meistgeliebten Comic-Figuren überhaupt geschaffen zu haben.

Nach Erscheinen 1976 erhielt „Tim und die Picaros“ überwiegend schlechte Besprechungen. Vorwürfe: Hauptfigur Tim zu lethargisch, Story zu wirr und überambitioniert, zu viele nostalgische Verknüpfungen zu früheren Geschichten, Hergés Haltung zu indifferent gegenüber politischen Revolutionen. Wer genug Zeit hatte, hielt Hergé gar eine Anbiederung an den Zeitgeist vor, weil Tim nun leichten Schlag in der Hose hatte und ein Peace-Zeichen seinen Moped-Helm zierte. Das sind Details, die kein Kind stören würde. Und Kinder waren die Leser, an die Hergé sich zuallererst richtete. Gemeckert haben nur die in Moden und Zeitbezügen denkenden Erwachsenen.

Ein Diktator löst den anderen ab

Zwar lassen Tim und seine Freunde die neue Republik, die schließlich der ehemalige Rebell Alcazar beherrschen wird, am Ende mit dem Flugzeug im wahrsten Sinne des Wortes hinter sich. Das zeigt das traurige, allerletzte Bild des Comics. Doch die Slums existieren weiter, nur dass die Schilder eben nicht mehr zynisch „Viva Tapioca“, sondern „Viva Alcazar“ verkünden. Ein Diktator löst den anderen ab.

Hergé hier fehlende Hoffnung vorzuwerfen, schießt am Ziel vorbei. Vielmehr zeigt der Autor, wie desillusioniert er ist, wann immer Südamerikaner in ihren Ländern Rebellionen verkünden. Inspiriert wurde er für diesen Band von der Revolution Castros auf Kuba 1959, die ihn zunächst faszinierte, dann erschrecken ließ, sowie den Berichten von Régis Debray, der an der Seite Che Guevaras in Bolivien stand. Hergés schon aus früheren Abenteuern bekannter General Alcazar entpuppt sich im Laufe der Geschichte als kleiner Mann, der unter dem Scheffel seiner Lockenwickler-Hausfrau steht. Als parodistisches Rollenspiel ist das vielleicht etwas zu plakativ inszeniert, aber die Intention ist klar: alles Maulhelden.

Es ist clever, wie Hergé dem hochpolitischen Thema gleich zu Beginn seiner Geschichte, auf Seite eins, etwas Luft aus den Segeln nimmt, indem er zulässt, wie Haddock den über die Picaros dozierenden Tim unterbricht: „Das war ja eine mittlere Vorlesung, Tim … Ich habe eine ganz trockene Kehle bekommen!“

Doch es bleibt genug Raum für Hergé, das dürfte Kritikern nicht aufgefallen sein, eine Breitseite nach der anderen abzufeuern. Die Protzstatuen im Stadtbild von San Theodoros kontrastiert mit den Slums sind das eine, aber auch aus den Charakteren selbst spricht der Autor. Der so fit wie nie wirkende Bienlein merkt an, dass General Tapioca „die Menschrechte mit Füßen tritt“, und Haddock ahnt, dass er während seines Aufenthalts nur Schokoladenseiten zu sehen bekommen soll, „Konfettifabriken“ und „Sombreromanufakturen“.

Korruption und Misswirtschaft

Die Siebziger boten der Welt genug Stoff für Polit-Thriller, für Korruptionen auf höchster Ebene. Hier ist es der Großkonzern „International Banana Company“, der Alcazar unterstützt, während die Whiskeymarke Loch Lomond jenen Karneval finanziert, der den dritten Akt der Geschichte ausfüllt, als die Rebellentruppen den Fasching nutzen wollen um den Diktator zu stürzen.

Hergé hat in seinen Comics viele Pointen um betrunkene Menschen und Tiere gesponnen. Die verheerende Wirkung des Alkohols, dafür bedurfte es nicht nur des tragikomischen Haddocks, bekommt bei ihm viel Raum. Die Contras sind – bis Bienlein mit seinen Wunderpillen erscheint – tagein tagaus betrunken, nicht einsatzfähig, Loch Lomond sei Dank. In den Jahren vor Veröffentlichung dieses Bandes ging Hergé auf Weltreise, in Amerika besuchte er die Sioux. Bei ihnen hatte er gesehen, was Alkohol anrichten konnte.

Hergé führte in den 1970er-Jahren kein leichtes Leben, es gab eine Exfrau, psychische Probleme, jene legendären „weißen Flächen“ in seinen Alpträumen (die er für „Tim in Tibet“ in Schneegebirgen manifestieren sollte), dazu die körperlichen Leiden. Groß war auch der Druck, sich mit seinen Comics mehr und mehr für das Gute einzusetzen.

Hergé galt als, gelinde formuliert, kontroverser Autor. Vor allem seine Erstfassung von „Tim im Kongo“, erschienen 1930, enthielt eine rassistische Darstellung von Kongolesen, die bei ihm als geistig zurückgebliebene Menschen auftraten. In „Der geheimnisvolle Stern“ von 1942 gibt es, dem antisemitischen Klischee entsprechend, den krummnasigen Bankier Blumenstein. Verteidiger Hergés beriefen sich manchmal darauf, dass der Zeichner einen gewissen „Zeitgeist“ widergespiegelt habe und später Revisionen seiner Werke vorgenommen hatte. Reingewaschen hat ihn das nicht.

Zuletzt machte sich Hergé unnötig Sorgen wegen der steigenden Popularität der Comicfigur Asterix, die Tim vom franko-belgischen Thron zu stoßen drohte. In „Tim und die Picaros“ baute er den Gallier als Figur in das Wimmelbild seines Karnevals ein.

Schon wieder Dschungel!

Natürlich waren viele Leser auch aus den richtigen Gründen von „Tim und die Picaros“ enttäuscht. Hergé hatte ganze acht Jahre für das Werk gebraucht, viele Rezensenten sind sogar der Meinung, er habe Teile des Comics von seinem Helferteam machen lassen – und das Setting der 23. Geschichte war nur allzu vertraut, wie schon im Vorgänger-Heft „Flug 714 nach Sydney“ verschlägt es Tim und Freunde in einen Dschungel.

Kein Vergleich mit der erschütternden, quasi-autobiografischen Freundes- und Überlebensgeschichte von „Tim und Tibet“; kein Vergleich mit dem Hitchcock-artigen „Die Juwelen der Sängerin“, das, formal für die Reihe neuartig, an nur einem Schauplatz mit einem Whodunnit spielt, das am Ende keines ist; kein Vergleich mit dem Kalter-Kriegs-Thriller des „Fall Bienlein“; und erst recht kein Vergleich mit den spektakulären Abenteuern Tims auf dem Erdtrabanten, dessen Höhlenerkundungen die NASA später tatsächlich für machbar hielt („Reiseziel Mond“, Schritte auf dem Mond“).

Andererseits muss man Hergé 1976 auch verteidigen: Wohin sollte Tim noch reisen, was hatte er noch nicht gesehen?

„Tim und die Picaros“ ist ein chaotischer Comic, gerade die Titelhelden Tim und Struppi haben zum Thema Politik und Korruption nicht viel zu vermelden – wichtig ist der Band aber auch nach 40 Jahren noch. Weil die Welt seitdem nicht wirklich besser geworden ist.

Der Comic beinhaltet auch einige der lustigsten Dialoge der gesamten Reihe. Etwa dann, wenn Bienlein und Haddock sich im Dschungel über die Gefährlichkeit eines Zitteraals unterhalten. „Sie können von Glück reden, dass es nur ein kleines Exemplar war!“, sagt der Professor. „Die größten werden zwei Meter lang und können mit einem einzigen elektrischen Schlag ein Pferd töten.“ Haddock, erleichtert: „Gut, dass ich kein Pferd bin.“