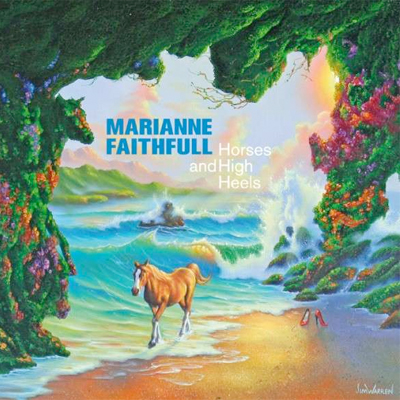

Marianne Faithfull

Horses And High Heels

Naive / Indigo VÖ: 28. Januar 2011

Erfunden wurde Marianne Faithfull, wie wir sie heute kennen, in einem Moment Mitte der Sechziger. Als sich die Aura der österreichisch-ungarischen Aristokratie (die ihr die Mutter mitgegeben hatte) mit der Bosheit des Rhythm’n’Blues infizierte. Wenn Marianne auftrat, siegte dann manchmal das Delikate, zum Beispiel im „Rock’n’Roll Circus“ der Rolling Stones, wo sie mit den Füßen im Sägemehl „Something Better“ sang. Manchmal das Schwarze, wie 1979 bei „Broken English“, dem Song für Ulrike Meinhof mit der durch die Nacht glimmenden Zigarette. Präsent war immer beides, das Adlige und Zerfressene. Der Engel, die Leiche, ein bisschen wie bei Nico. Die deutsche Hymne hätte man auch gerne mal von Marianne Faithfull gehört.

Stattdessen singt sie auf ihrem neuen, insgesamt 21. Album Stücke von Allen Toussaint und Jackie Lomax, von RB Morris, Mark Lanegan und Greg Dulli, dazu vier Songs, die sie mit ihren Profipartnern geschrieben hat. Dabei kann nicht viel mehr als eine gemischte Tüte herauskommen – aber nach dem Prinzip arbeitet Faithfull ja seit Menschengedenken, mit ihren ganzen Cover-Alben und gesammelten Gästen.

„Horses And High Heels“ sollte dennoch ein erdiges, straight aus dem Stein gehauenes Werk werden: Stammproduzent Hal Willner mietete ein Studio in New Orleans und eine feste Session-Band, für Wummern und Heulen, Licks und Fills, sumpfiges Rascheln und Saitenzittern. Man kann von Glück sagen, dass die Dame Faithfull sich nicht allzu sehr von der Stimmung anstecken ließ und bei ihrem Trademark-Murmeln blieb. Umso deplatzierter wirkt sie in Stücken wie Lomax’ fettem Southern-Boogie „No Reason“ oder dem Cabaret-Schwof „Gee Baby“. Wie eine Oma, die gegen eine zu laute Karaoke-Maschine ansingt. Wer in ihren Abgründen eine Soulbiene sucht, findet höchstens irgendetwas anderes.

Die Geschichte, wie Faithfull durch die Stones-Komplizenschaft den Ruf als Sünderin bekam, heroinkrank in Abbruchhäusern lebte, bis sie ein autarkes Künstlerinnen-Ich fand, wurde oft erzählt. Die Historie färbt nun mal heute noch alles, was sie tut. Und so sind es auf dem Album – neben den Totalflops und einigen schönen, aber kaum essentiellen Interpretationen – doch wieder die betont schicksalhaften Momente, bei denen einem endlich die versprochenen Schauer über den Rücken laufen: „Past, Present And Future“, der Song über die Furcht, nie mehr lieben zu können, klang bei den Shangri-Las nach Teenager-Elend, bei Faithfull weht ein Eishauch: „Was I ever in love?“ Goffin/Kings „Goin’ Back“ ist beschwingend schwermütig. Am Ende singt sie eine Art psychoanalytischen Kinderreim, den Schriftsteller Frank McGuinness für sie geschrieben haben soll: „My father’s ghost, my mother’s ghost left me the keys to the old house.“ Lou Reed dödelt und düdelt auf der Gitarre dazu, und das passt komischerweise hervorragend.

Wenn Tante Faithfull uns als Zeremonienmeisterin Geister- und Sexgeschichten erzählt, ist sie in ihrem Element. Sollte sie öfter tun.