Joe Walsh

Analog Man

Concord/Universal VÖ: 08. Juni 2012

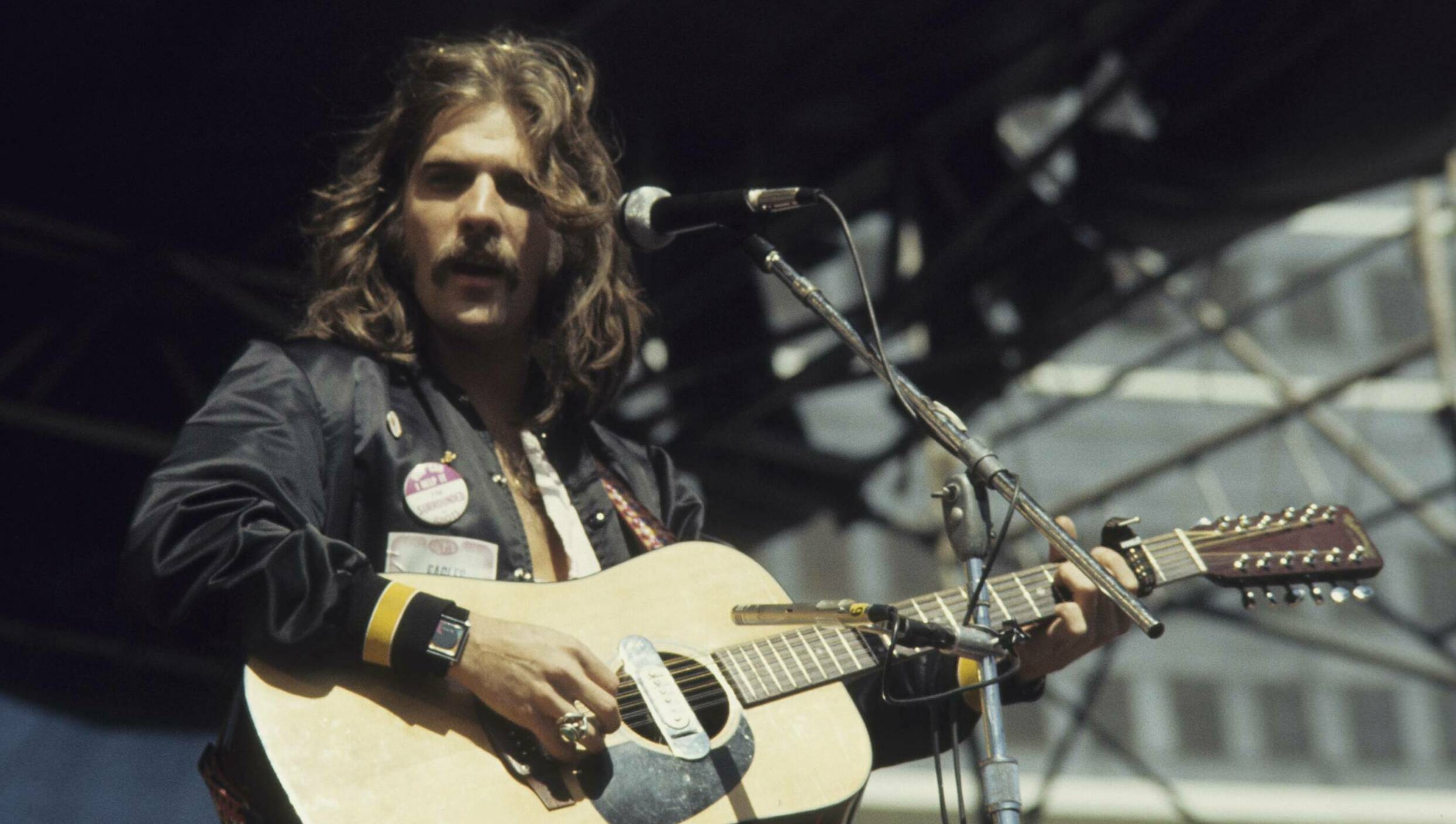

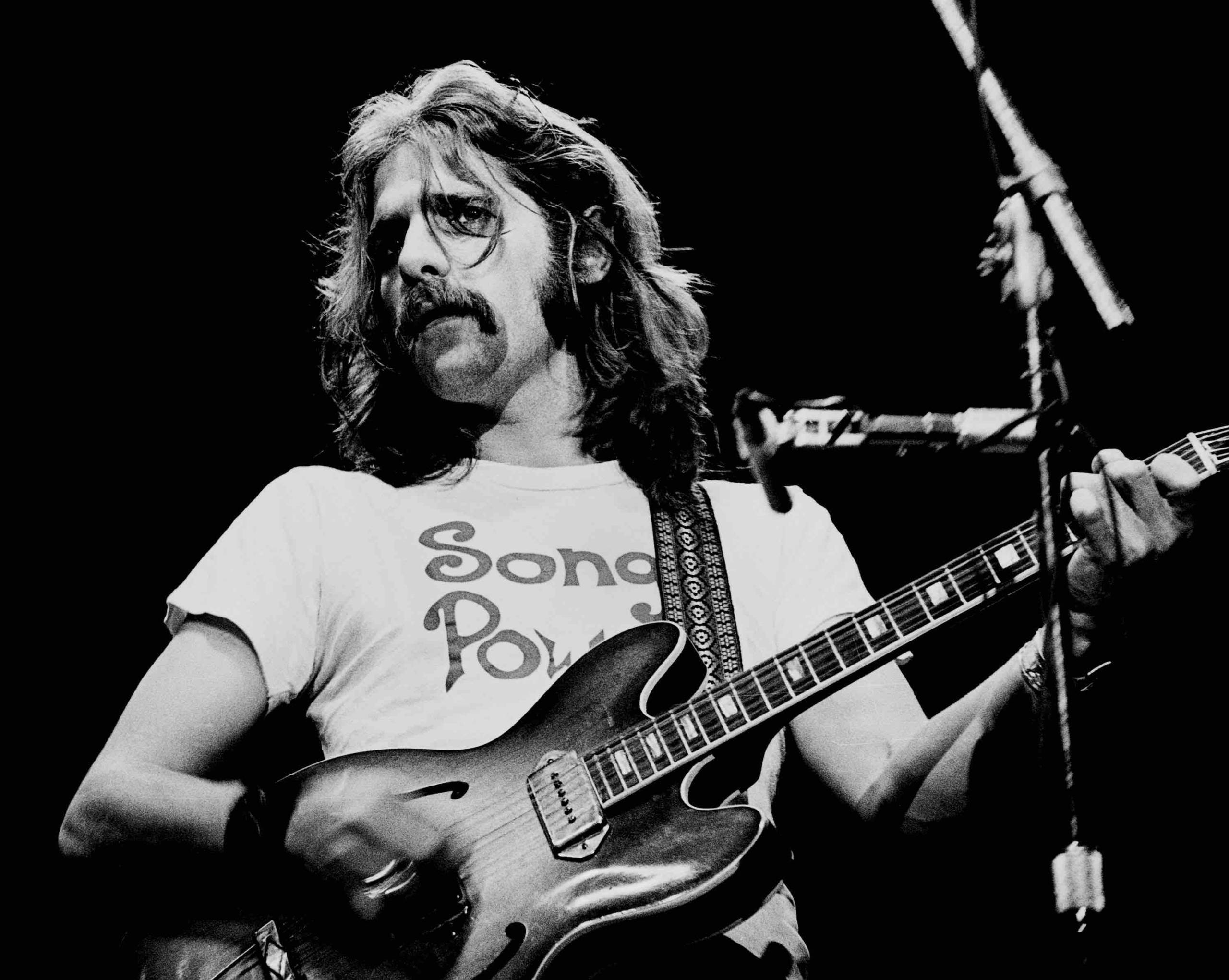

Die Dankbarkeit des bekehrten kleinen Sünders und sein großes, spätes Glück liegen über diesem Album wie die Kuscheldecke überm Sofa bei Muttern. Was niemand Joe Walsh nicht gönnen wird. Zwanzig Jahre sind seit seinem letzten Solowerk „Songs For A Dying Planet“ ins Land gegangen. In dieser Zeit hat der 64-jährige Gitarrist seine MonsterRiffs und Lead-Attacke nicht verlernt, die Eagles-Reunion überstanden, diversen Suchtsubstanzen entsagt und denn doch noch geheiratet. Was ihn zum Schwager von Ringo Starr macht. Und der „Bruder“ (Walsh) trommelt auch gleich mal in „Lucky That Way“.

Der Eagles-nahe Twang-Schunkler ist unschwer als Sequel seiner 78er-Premium-Satire „Life’s Been Good“ zu deuten – und offenbart gerade im direkten Vergleich, dass Walsh an humoristischem Potenzial eingebüßt hat. Milde und müde auch der Titelsong-Spott aufs digitale Leben. Das Analoge ist vermutlich auch komischer, wenn man mit Keith Moon um die Häuser zieht. Böse, ungesunde Party-Tage, die der Mann mit gewohnter Quengel-Stimme im kernigen „Wrecking Ball“ (scheint gerade in Mode zu sein …) und der AA-Parole „One Day At A Time“ rekapituliert. Klingt nach Outtakes aus einer Tom- Petty/Traveling-Wilburys-Session? Klar, wenn das Schlagzeug ganz statisch Patsch-Patsch-Schhhhh macht, hat Jeff Lynne mitproduziert. Die verzickte Funky-Bridge in der Filmmusik-Hommage „Spanish Dancer“ konnte selbst er Walsh nicht ausreden. Dazu Ragga-Flair in der Titanic-Metapher „Band Played On“, eine knackige James-Gang-Reminiszenz („Funk 50“) – und eine echte Überraschung zum Schluss: „India“ zeigt Joe Walsh als House/Trance-Fan. Zehn Stücke in 36 Minuten: genau richtig für einen nach wie vor tollkühnen Gitarristen.