Archive – Lights

Spätestens seit Hans-Christian Schmids famoser Filmtragödie „Lichter“ weiß man, dass nicht überall, wo Helligkeit draufsteht, auch Glückseligkeit drin ist. Und auch wenn Archive auf „Lights“ mit dem Pop liebäugeln und nicht mehr ganz so finstere Soundszenarien entwerfen wie auf „Noise“ (2004), scheint einem aus der Platte noch lange nicht die Sonne entgegen.

Stattdessen vertont die Platte das Leiden am Leben und die Erkenntnis, dass selbst viel versprechende Beziehungen nie von Dauer sind und dass die Menschen die Kunst des sich Wehtuns weitaus besser beherrschen als die des sich Liebens. „Yes, please/ I’d love/ your love/ So I can fuck it up“, skandiert der neue Archive-Sänger Pollard Berrier, der Craig Walker ersetzt, in „System“ – einem mit Funk vollgesogenen Track, der sich mit ziemlicher Sicherheit als der Tanzflächenfüller der nächsten Saison herausstellen dürfte.

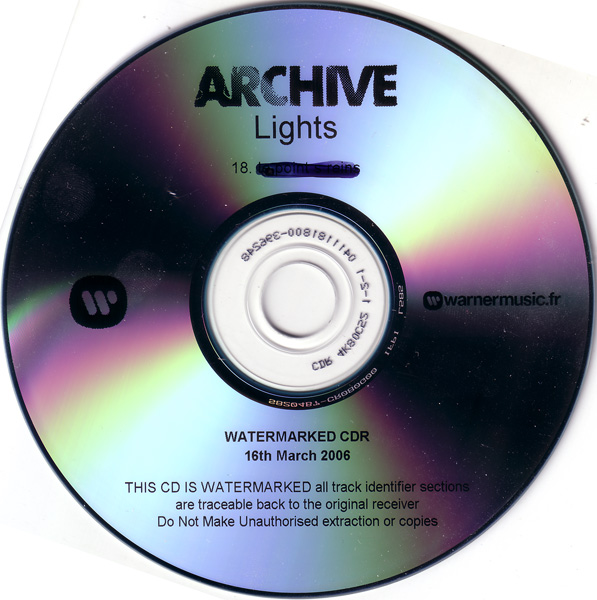

Herzstück des Albums ist aber die Nummer „Lights“, die eine kleine Klaviermelodie auf 18 Minuten ausdehnt: ein eindringlicher Trip in Seelenabgründe, eine aus sich behutsam steigernden Klangstrukturen zusammengesetzte Meditation über den Schmerz. „It hurts to feel“, lassen die Archive-Köpfe Darius Keeler und Danny Griffiths Berrier in diesem atmosphärischen Koloss klagen, und in „Sit Back Down“ einen munteren Orgelshuffle auf einen vertrackten Beat treffen, um in der Überlagerung der Klang- und Rhythmusschichten ein verstörendes Popwunder zu bewirken.

Durch die komplexe, progressive Songarchitektur schimmert auf „Lights“ immer wieder Popmelancholie durch. In der zarten Ballade „Headlights“, die entlang eines hypnotischen Trip-Hop-Beats über Verletzungen klagt, verschmelzt Pollards Falsett mit flehenden Synthesizerakkorden. Nach Geborgenheit sehnt sich

„Fold“, eine minimalistische Klavierromanze, die auch von Coldplay sein könnte, wenn nicht am Ende ein Sequenzer das Stück auf eine andere Ebene befördern würde. Souliges Pathos baut sich in „Veins“ über einem wummernden und wimmernden E-Klavier auf. Und wer bei dem bitteren Dramolett „Taste Of Blood“ keine Gänsehaut bekommt, den muss das Leiden am Leben doch schon reichlich abgestumpft haben.