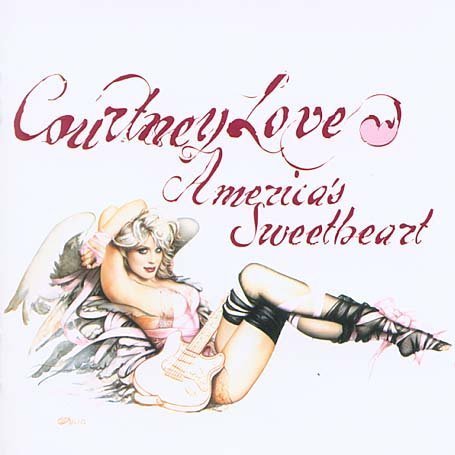

Courtney Love – America’s Sweetheart

Drogen, Porno, Liebe und Tod: Love vertont den Albtraum LA.

Sie hat uns ja gut vorbereitet auf dieses Album. All die Meldungen, wie sie zugedröhnt vorm Haus des Ex-Freundes randalierte, die Fast-Nacktfotos, die halbherzigen Erklärungen, zuletzt dann nur noch abgesagte Pressetermine. Courtney Love, so scheint es, weiß nicht mehr weiter, und „America’s Sweetheart“ dokumentiert das so unverhohlen, dass man zwischen Mitleid und Verachtung schwankt – und ein klein wenig Bewunderung für den Mut, sich so gehen zu lassen, vor so vielen Augen und Ohren.

Vor allem trifft einen diese kaputte Stimme. Singen konnte Love natürlich noch nie, aber dass sie schon mit 39 so zerschossen, so krank klingen würde, wie es nicht mal Layne Staley schaffte, schockt dann doch. Zumal Produzent Matt Serletic, dank Santana und Matchbox 20 schon lange im Mainstream zu Hause, mit vielen Spurlagen und Verzerrungen versucht hat, dieses von Drogen zerfetzte, weinerliche Gekratze zu glätten. Nützt nichts. Gerade die Balladen bringt Love damit gnadenlos weit weg vom Formatradiorock, den ihre Mitmischer offensichtlich anstrebten. Linda Perry, Bernie Taupin – sie machen sich nur insofern bemerkbar, dass einige Songs austauschbar wirken, bis sie von Love zerstört werden. „Hold On To Me“, eins der durchschnittlichen Stücke, das auch Pink stehen würde, stellt die traurige Moral dieser Platte gleich an den Anfang: „Hey, this life is never fair/ The angels that you need are never there.“

Manchmal gelingt ihr inmitten des Chaos auch ein größerer Wurf. Die erste Single „Mono“ ist zwar großkotzig, aber schmissig – die perfekte Mischung aus Pop und Punk, die damals Holes „Live Through This“ so attraktiv machte. In „Sunset Strip“ träumt sie ein letztes Mal von den unbegrenzten Möglichkeiten des Rockstarlebens, das sie sich versprochen hatte – und kommt bald bei den Albträumen an, die Hollywood ihr beschert. Die Bilder von Drogen, gebrochenen Herzen, Pornos und Tod fließen ineinander, am Ende brüllt sie nur noch: „I got pills“ – für alles, gegen alles, egal. Die vielen, vielen Drogen-Referenzen machen einen ganz kirre. „All The Drugs In The World“ groovt auf eine seltsam schwerfällige Art gewaltig, bleibt aber im Stumpfsinn hängen: „With all of my money it doesn’t feel as good as the drugs.“ Wir haben verstanden. Aber falls es noch Fragen gibt, „Life Despite God“ beantwortet sie: „All my love’s in vain/ I cannot find a vein.“

Andere Verweise lassen einen immerhin lächeln. Das Anfangs-Riff von „I’ll Do Anything“ riecht so verdammt nach „Teen Spirit“, dass es kein Zufall sein kann; der „Zeplin Song“ ist ein letztes Aufbäumen des Humors gegen die Depression, gegen Leere und hoffnungslose Liebe.

Dann wird es wieder dunkel.