Moby :: 18

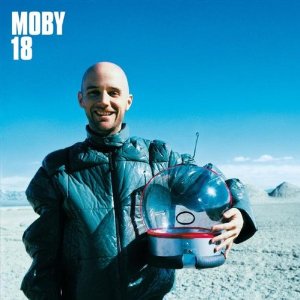

Da steht er also, inmitten der Landschaft unter blauem Himmel, einen Phantasie-Helm unter dem Arm, eine plusterige Plastikjacke an. Und grinst ein bisschen wirr. Das passt natürlich ganz wunderbar, das Coverfoto zu Mobys neuem Album. Weil es eine so pointierte, treffende Selbstverortung ist als Schelm, Freak, Weltentrückter. Eine Art Vorher-Bild: „Sunday was a bright day yesterday/ Dark cloud has come into the way“, wird Moby später Sylvia Robinson aus dem Sampler singen lassen. „Sunday (The Day Before My Birthday)“, vielleicht das zentrale Stück aus Mobys mittlerweile viertem regulären Album, könnte bald das nächste Lied zum 11. September heißen. Moby hat am 11. September Geburtstag. Auch wenn der Tag vor seinem Geburtstag im vergangenen Jahr auf einen Montag fiel, wird man wohl sagen, das Lied sei eine Erinnerung des New Yorkers Moby an eine unschuldigere Zeit Mag sein.

Merkwürdigerweise ist sonst alles geblieben, wie es war. Musikalisch jedenfalls. Man mag es Mobys großes Geheimnis nennen oder seinen wirkungsvollsten Trick: Einen Moby-Track erkennt man mittlerweile beim ersten Hören. Ein zum Downbeat verschleppter Dance-Rhythmus, ein beiläufig hingeklimpertes, aber immer superbedeutungsschwer klingendes Piano, eine Streicherfläche, ein sloganhafter Vocal-Sample – so gehen die Moby-Tracks. Eigentlich immer. Die paar, die von dieser Formel abweichen und einen kleinen Novelty-Gag beinhalten, veröffentlicht Moby dann gerne als Vorab-Singles. Das war zuletzt bei „Honey“ so, vor dem unterdessen weltweit acht Millionen Mal verkauften „Play“; und das ist nun mit „We Are All Made Of Stars“ genauso, einer atmosphärischen Replik auf das notorische 80er-Revival.

Sein neues Album, „18“, sagt Moby, solle wie eine Platte klingen, auf der im Geiste AI Green oder Bill Withers Massive Attack treffen. Tatsächlich merkt man dem Album seinen unbedingten Willen zum Soul an, zur Überhöhung der fast schon prototypischen Moby-Melancholie ins Epische oder deren Auflösung ins Schwerelose – vor allem mithilfe der teils gesampleten, teils neu eingesungenen Vocals (von Moby selbst und MC Lyte, Angie Stone, Sinead O’Connor) soll das offenbar gelingen.

Doch „18“ hat nur in den wenigsten Momenten die emotionale Fallhöhe und die Eleganz des 70er-Soul oder das depressive Bedrohungspotenzial Massive Attacks. Dafür versteht man „18“ unmittelbar. Eben wie immer bei Moby.