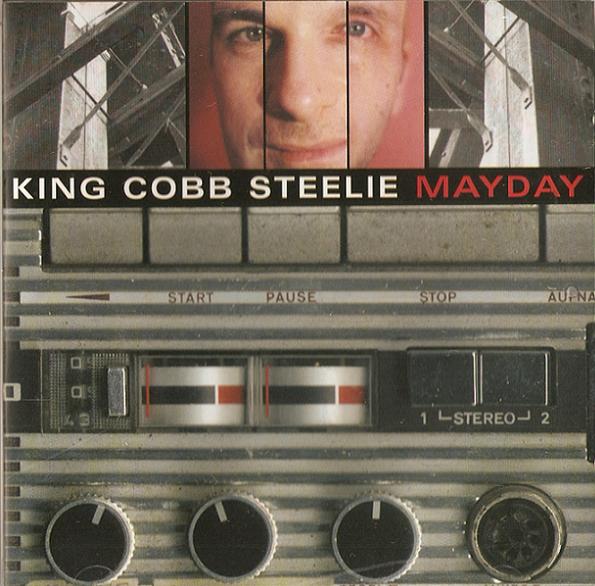

King Cobb Steelie – Mayday

Die wichtigste Lektion,die uns der Computer gelehrt hat“, sagen King Cobb Steelie, „ist die der Ökonomie.“ Man weiß, was sie meinen – seit die eigenwilligen Kanadier ihre Musik mehr und mehr um programmierte und gesampelte Klänge gruppieren, werden die ehedem oft uferlosen Tonskizzen sukzessive greifbarer und kompakter. Die selbst auferlegte Musik-Askese tut dem Trio aus Guelph/Toronto gut. Musste man sich den Kern der Musik von KCS auf Alben wie „Project Twinkle“ und Junior Relaxer“ noch recht mühsam erarbeiten, stehen die Lieder des neuen Albums „Mayday“, das nach einigen Querelen mit doofen Plattenfirmen streng genommen das europäische Debüt ist, weitestgehend ohne Interpretationsbedarf da.

Das heiß nun nicht, dass das Namenlose, seltsam Weite in der Musik der Kanadier dem grellen Licht der Eindeutigkeit zum Opfer fiele; schon der Opener „The Situation“ führt recht eindrücklich vor, dass die Elegie und atmosphärische Dichte in der festen Form eher erblüht als verdorrt. Jetzt kann man also in Zukunft die Musik der Herren Byrne, Lynn 8C Armstrong mit dem Begriff „Pop“ umschreiben. „Mayday“ vermählt schöne Lieder mit schöner Elektronik und inhaltlicher Melancholie, und was herauskommt, ist bei aller Eigenständigkeit nicht so furchtbar weit weg vom gegenwärtigen musikalischen Mittel. Freilich ohne dabei mittelmäßig zu klingen – in vielen famosen Momenten vereinen sich kühn scheppernde Gitarren mit apart-schlichten Gesängen und geschmackvollem Apparat-Design.

Letzteres kann KCS übrigens nie versklaven; die Kanadier erstellen die digitalen Schnipsel meist aus der vorher selbstgemachten Musik und unterwandern so den Primat des Technischen, wie Josef Joffe es nennen würde, ohne auf moderne Arbeitsweisen verzichten zu müssen. Und so wird am Ende doch der Belehrte zum Lehrer und also die Maschine zur Dienerin. Und das ist ja gut so. jorn schlüter