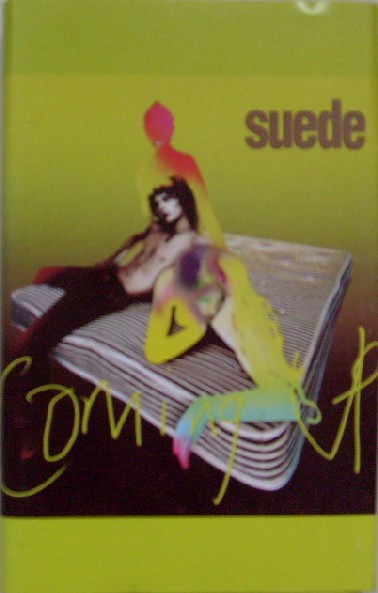

Suede – Coming Up

Brett Anderson, oberster Poseur des britischen Königreiches und amtlicher David-Bowie-Darsteller, reitet einen weißen Schwan und trifft die Spinnen vom Mars. „But we’re trash, you and me/ We’re the litter on the breeze/ We’re the lovers on the streets“, singt er in – eben „Trash“. Der schrottige Glamour von 1973 ist Andersons Anliegen – und dem großen, altbösen Everett True vom „Melody Maker“ zum Trotz: „Coming Up“ wäre vor Oasis, vor Pulp, vor dem ganzen Britpop-Gelärme als letzte Hoffnung begrüßt worden. Anderson ist der Darling von vorgestern, dabei hat er sich gar nicht verändert.

Sicher: Der bizarre Mickey-Mouse-Gesang, die monströsen Hall-Effekte, die überdrehten Gitarren, der Streicher-Kitsch, die schwüle Schnulzigkeit und die unverstellten Plagiate erklären rechtschaffenen Haß. Wenn die Worte nicht mehr helfen (und sie helfen hier selten), dann flüchtet Anderson ins entschlossene „la-la-la, lalala, lala-la-la-la“. Häufigste Vokabel: „Oh“. Zum Beispiel in „Oh, she don’t want no education/ She got nothing to say“. Da geht es ihr wie Brett Anderson. Die Hymne „The Chemistry Between Us“ ist so sehr ein Hit (und zwar von 1973!), daß es wehtut, und es schmerzt auch die elende Waschlappigkeit der idiotischen Drogenromantik: „Oh, Class A, Class B, is that the only chemistry?“

Wir wollen an dieser Stelle gar nicht nachrechnen, wie oft T. Rex, Bowie, die Smiths, Lou Reed, Mott The Hoople geplündert werden. Denn natürlich interessiert sich der Jugendliche von heute nicht für diese alten Säcke, es sei denn: Es klingt gut und sieht gut aus. Hier ist alles Als-ob, alles Manierismus, alles Damals-war-es-besser. „Coming Up“ ist die perfekte Siebziger-Jahre-Jukebox, eine synthetische Müllhalde der Melodramatik, ein pompös geblähtes Cabaret der leeren Gesten und hohlen Riten.

Und was machen wir „Saturday Night“, Brett? „We’ll go to discos, casinos/ We’ll go where people go and let go…“ Kurzum: Wir sind die Jammergestalten, die niemand braucht. Glorreicher Trash.