Sting – Mercury Falling

Mercury heißt Quecksilber. Laß einen Tropfen davon fallen – er zerspringt in viele kleine Kügelchen, die dann, neu sortiert, wieder zu einem Tropfen zusammenfinden werden. Nehmen wir „Twenty Five To Midnight“, eine (durch den 7/4-Takt leicht pervertierte) Soul-Nummer mit einem Mittelteil, in dem Sting Latin und Rock bruchlos ineinanderfügt, um wieder beim Soul zu landen. Oder „La Belle Dame Sans Regrets“, ein Bossa Nova reinsten Wassers, gleich wird die Tür aufgehen und Stan Getz kommt mit Astrud Gilberto herein, aber nein, Sting hebt an zu singen, und zwar auf französisch so unerwartet in diesem Kontext, daß man sich fünf Minuten lang im falschen Film wähnt, oder in zwei Filmen gleichzeitig.

Gottlob, er liebt die Irritation nach wie vor, von daher braucht einen die lasche Gospel-Single „Let Your Soul Be Your Pilot“, die auch auf eine Rod-Stewart-CD passen würde, nicht abzuschrecken. In ihrer unauffälligen Schlichtheit war sie allerdings sehr wohl ein Vorbote: Anders als zuletzt auf „Ihn Summoner’s Tales“ hat Sting seinen Stil-Spielereien alle Plakativität genommen. Er springt nicht mehr von Genre zu Genre, macht eher kleine, wohlabgemessene Schritte; die Verschiebungen sind zart, die Wendungen passieren wie nebenbei, gerade auffallig genug für das gewisse Etwas: Rockriffe im 9/8-Takt „I Hung My Head“), eine Geschichte aus Chile in irischem Stil („Valparaiso“), ein zutiefst philosophischer Text mit Country-Musik samt Um-Pah-Baß und schluchzender Pedal-Steel-Guitar („I’m So Happy I Can’t Stop Crying“), eine Police-ige Komposition im Motown-Gewand („You Still Touch Me“). Soul, tatsächlich. Gleich für fünf Nummern hat er die Memphis-Horns gemietet und versteckt Zitate wie Ostereier: hier ein Fetzen vom „Soul Man“-Riff, da die Baßfigur von „My Girl“ – und woher stammt nochmal jene harmonische Wendung, war’s Detroit oder Memphis?

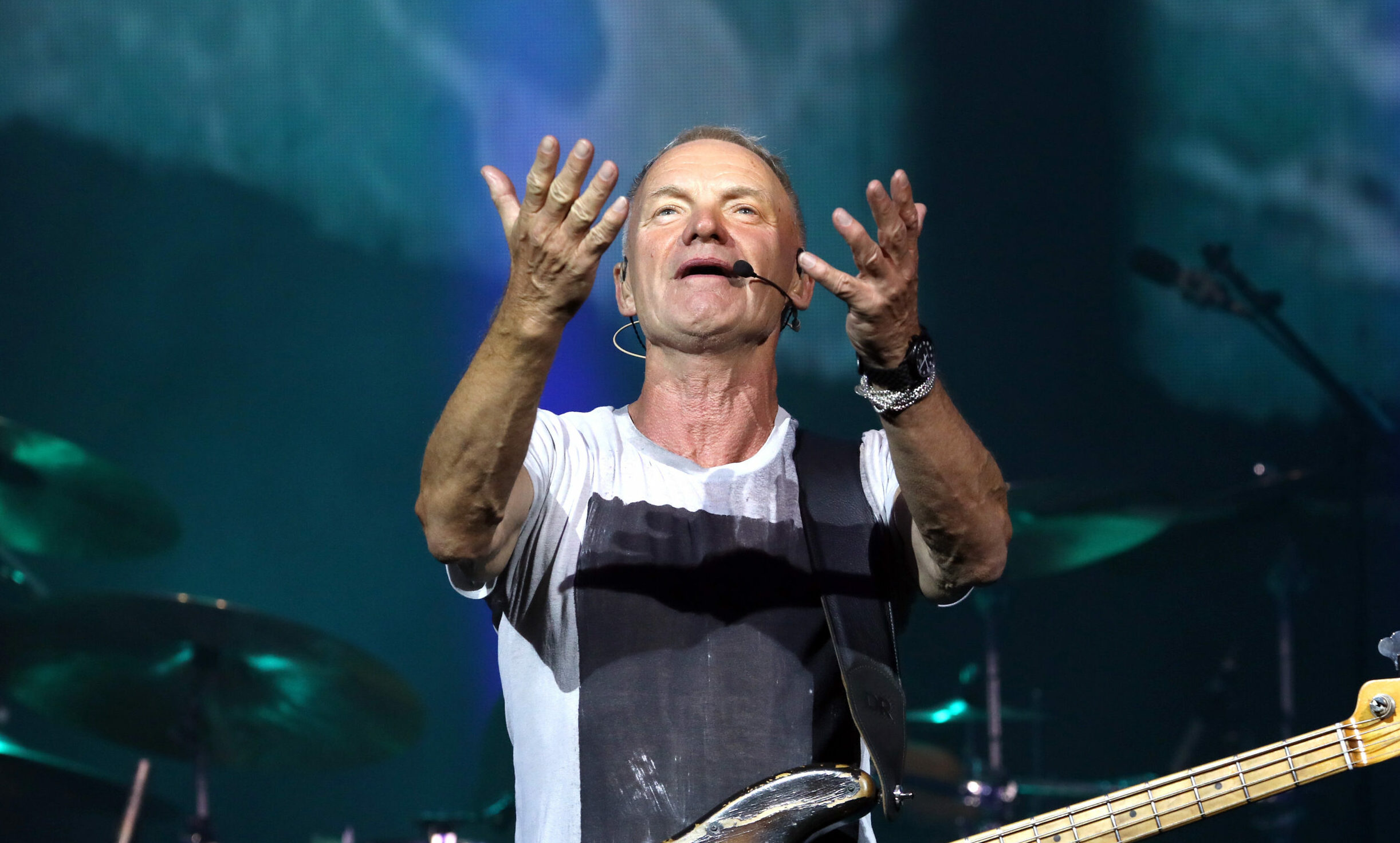

Bei allen Anleihen klingt er stets nach sich selbst (in der Band sind nach wie vor Dominic Miller und Vinnie Colaiuta, Kenny Kirkland ist zurückgekommen), vertraut und doch neu: Die Songs trumpfen nie auf, sie haben einen beinahe bescheidenen, zeitlosen Charme, und die Texte, wiewohl voller Konflikte und tragikomischer Ereignisse, verströmen Optimismus und eine ungeahnte Leichtigkeit.

Mag sein, daß gepeinigte, getriebene Gestalten packender sind, aber Sting nimmt eben längst kein Koks mehr, sondern Yoga-Stunden, und den meisten faszinierenden Neurotikern hat er eines voraus: Er entwickelt sich weiter. Prätentiös? Kein bißchen mehr. „Mercury Falling“ ist die Platte eines Mannes, der sich mit seinen fieseren Geistern versöhnt hat, und der musikalisch weder sich noch der Welt irgendetwas beweisen muß. Und indem er diesmal seine stilistischen Fertigkeiten nur einsetzt, nicht ausspielt, gewinnen seine Songs auch die emotionale Tiefe zurück. Sie sind nicht zornig, nicht ehrgeizig. Aber sie tun gut.