Ein besonders schlimmer Fall von Blues oder Text, der nicht von Van Morrison handelt

Eigentlich wollte ich ja mal etwas über Van Morrison schreiben, aber mir ist nichts eingefallen. Darum rasch zu einem anderen ulkigen Mann: Alain Delon. An langen lauen Januarabenden nämlich gibt es kaum etwas Schöneres, als sich Alain-Delon-Filme der frühen 80er Jahre anzuschauen.

Folge 74

Eigentlich wollte ich ja mal etwas über Van Morrison schreiben, aber mir ist nichts eingefallen. Darum rasch zu einem anderen ulkigen Mann: Alain Delon. An langen lauen Januarabenden nämlich gibt es kaum etwas Schöneres, als sich Alain-Delon-Filme der frühen 80er Jahre anzuschauen. Vor allem die beiden Filme, die das Wort „Killer“ im deutschen Verleihtitel tragen, sind dazu angetan, bei Freunden des zupackenden französischen B-Kinos sogleich alle Löcher aus dem Käse fliegen zu lassen.

Gerade habe ich siebenmal hintereinander den von Delon selbst inszenierten „Rette deine Haut, Killer“ gesehen. Delon, der in dem Werk einen flapsigen Privatschnüffler gibt, sieht hier schon einigermaßen versoffen aus. Seine Vorzimmerdame „trägt keinen Schlüpfer“ und es setzt haufenweise Synchron-Dialoge wie diesen:

Delon: „Einen schönen trockenen Martini, George“

Barkeeper: „Mein Name ist aber Jean, Monsieur“

Delon: „Gut, vielen Dank, George“

Sie sehen schon: Ein episches Spitzenprodukt, für das Werner Herzog lange stricken müsste. Eleganz und Anspruch werden hier erfreulich klein geschrieben.

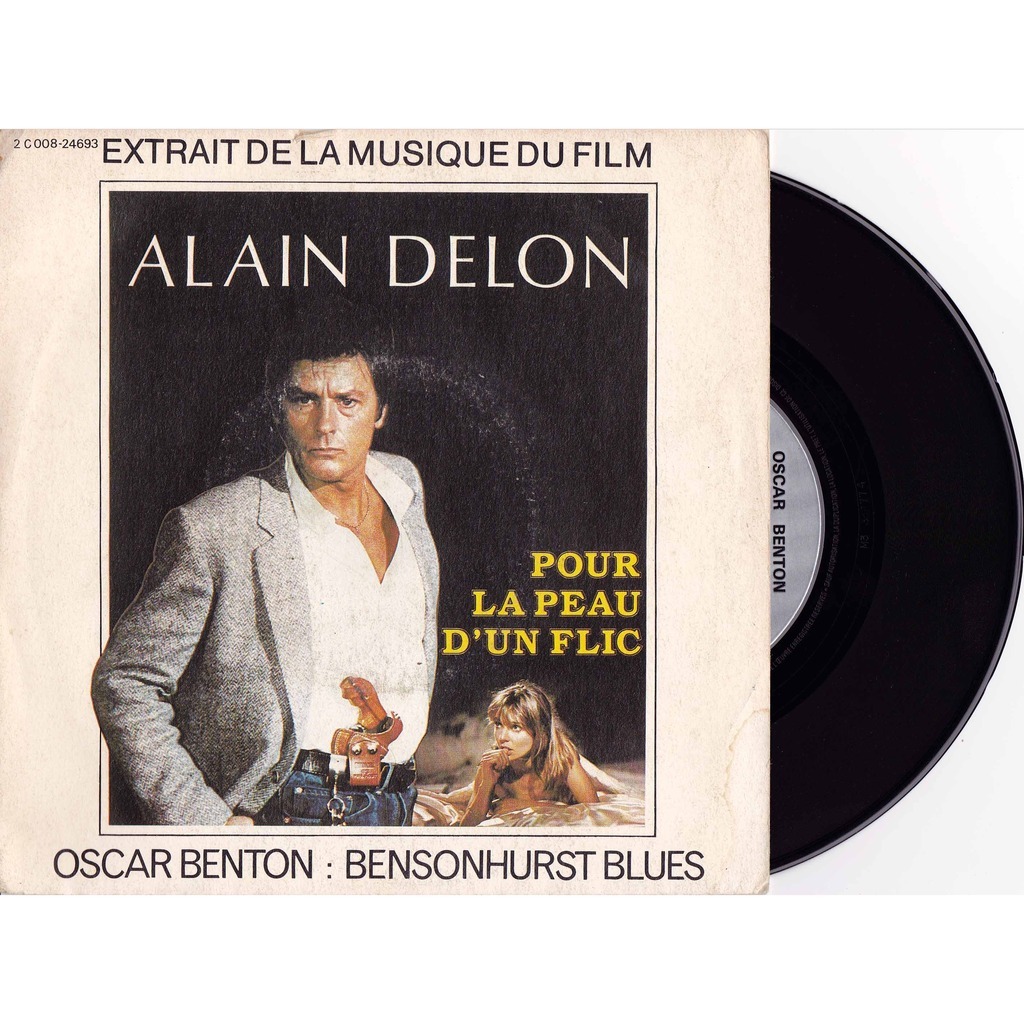

Das Beste an dem Film – und nur dies rechtfertigt das ganze vorangegangene Geschreibsel – ist die Musik: Der Titelsong, den Regisseur Delon gefühlt 78 Mal in dem Werk einsetzt (eigentlich immer, wenn gerade nicht geredet wird), wird von einem Gentleman namens Oscar Benton intoniert und heißt „Bensonhurst Blues“. Der „Bensonhurst Blues“ muss eine besonders schlimme Blues-Form sein, denn das Lied weiß vortrefflich zu deprimieren. Ich hatte kürzlich das Glück, die Single zu erwerben und höre seither nichts anderes mehr. Benton klingt in meinen Ohren wie eine Mischung aus Demis Roussos mit fortgeschrittenem Saufproblem und Tom Jones mit fortgeschrittenem Magendarm-Virus. Besonders gut gefällt mir jener Part des Liedes, in dem es Oscar Benton gefällt, eine längere Passage mit „Bui-bui-bui-bui-bu-bu-bu“-Lautmalereien zu gestalten. Im Netz gibt es eine Live-Fassung aus den frühen Achtzigern.

Benton ist übrigens gebürtiger Niederländer und heißt eigentlich Ferdinand van Eif, aber das sollte eigentlich kein Grund sein, lebenslang am „Bensonhurst Blues“ zu leiden. Für alle Menschen, die anfällig für Informationen sind, von denen man nichts, aber auch rein gar nichts hat, sei hinzugefügt, dass sich die ursprüngliche Version des Songs auf dem vielversprechend betitelten Album „Confessions of a Male Chauvinist Pig“ des Songschreibers und Sessionmusikers Artie Kaplan befindet. Der Filmkomponist Joe Delila zitierte auf die Frage nach dem besten Rat, der ihm je erteilt worden sei, den Kollegen Artie Kaplan mit den Worten: „Always show up on time and bring a pencil“. Einen Stift habe ich eigentlich auch immer dabei. Kaplan spielte übrigens unter anderem für Barry Manilow und – aha! – Van Morrison, der hiermit die definitiv letzte Erwähnung in diesem Text findet.

***

Ein kleiner Ausgehtipp für alle Leute, die keine Lust mehr haben, sich immer nur im Internet verrückte Backrezepte durchzulesen oder sich in den ewig Eskapismus zu stricken: Der gar nicht genug zu bejubelnde Gereon Klug alias Hans E. Platte tourt in diesen Tagen fleißig mit seinem schönen Buch „Low Fidelity“ durch Deutschland. Selbst wenn man sich Klugs Newsletter-Sammlung schon fünfmal gekauft hat, ist das eine Angelegenheit, die mehr lohnt als Candy Dulfers gesammelte Saxophon-Soli bei Van Morrison! Glauben Sie mir: Der Mann ist die Bombe! Wem da nicht vor Begeisterung die Fontanelle platzt, dem ist nicht zu helfen.

***

Ich habe eine Bandnamenvermietung eröffnet. Bislang ist mir nur ein einziger Bandname eingefallen. Er ist zwar nicht besonders gut, aber das war Barclay James Harvest ja auch nicht. Sollte jedenfalls eine Mod-Coverband noch auf der Suche nach einem Namen sein, hätte ich „Mod Kommission“ anzubieten. Man kann sich freilich als Mod-Coverband auch einfach Barclay James Harvest nennen, ich denke nicht, dass das zu allzu großen Problemen führen würde.

***

Apropos Mods.

Sie kennen vermutlich auch die folgende Situation: Sie befinden in einer Kneipe oder einem Geschäft, und plötzlich ertönt ein Lied, das von einer derart irrlichternden Schönheit ist, dass Sie unbedingt sofort Titel und Interpret in Erfahrung bringen müssen. Während man solch eine Situation früher noch für einen kurzen Plausch mit dem anwesenden Personal nutzen konnte, wird heute in der Regel das Daseinsverwaltungsgerät gezückt und eine kommunikationskillende App genutzt. Neulich musste ich feststellen, dass das Ermitteln von irgendwo dudelnden Musiktiteln ohne eine solche App, der ich mich als App-Phobiker verweigere, gar nicht so leicht ist, aber zu äußerst interessanten Einsichten führt.

Ich befand mich in einem Oberbekleidungsfachgeschäft, das auf Produkte einer britischen Marke mit Mod-Hintergrund spezialisiert ist. Ich meine nicht das Label mit dem Lorbeerkranz, für das Paul Weller ununterbrochen Polohemden gestaltet, sondern das Konkurrenzunternehmen. Ich war gerade mit einem aufwändigen, meine ganze körperliche Spannkraft beanspruchenden Hemdenwechsel befasst, als die den Laden angemessen mit Garagen-Rock, Soul, Ska und Alt-Indie bedudelnde Playlist plötzlich ein auffallend hübsches Lied ausspuckte. Ich versuchte nun, mir in der Kabine so schnell es ging, das soeben anprobierte Hemd vom Leib zu reißen und mich wieder in das mir angestammte Tuch zu hüllen. Das Ganze dauerte enervierend lange und sah ausgesprochen würdelos aus. Eilig flog ich zur Kasse und fragte den Verkäufer hinter der Theke atemlos, um welche schöne Melodei es sich denn da gerade handele. Der junge Herr – naturgemäß ganz in Mod-Tracht gehüllt, mithin also durchaus mit Insignien popkulturellen Wissens ausgestattet – sah mich an, als hätte ich mich soeben erkundigt, welcher Konfession er angehöre. Das könne er mir auch nicht sagen, die Playlist werde zentral für alle Stores der Marke erstellt, er wisse somit also nie, welche Musik gerade laufe.

Ich war völlig konsterniert. Weniger wegen der Gleichschaltung der Läden oder der Mitarbeiterentmündigung, sondern vielmehr weil sich der Typ wirklich nicht dafür zu interessieren schien, welche Musik da lief. Die Musik war ihm vollkommen gleichgültig. Und erst da wurde mir klar, dass vor mir auch kein Mod stand, sondern ein Typ, der sich für den Laden als Mod verkleiden musste.

Halbwegs schockiert rannte ich in die Kabine zurück und begann Textfetzen des eben vernommenen Liedes in mein Telefon zu notieren. Wieder zu hause gab ich die Fetzen in die Suchmaschine ein und wurde tatsächlich fündig. Der Song hieß „Georgia Morning Dew“, stammt von einem gewissen Johnny Adams und findet sich auf dem Sampler „Country Funk (1969 – 1975)“. In Windeseile kaufte ich mir den Song für 99 Cent, doch gerade als ich mir die Meerschaumpfeife in den Mundwinkel klemmen und das Stück nocheinmal mit der gebotenen Hingabe genießen wollte, musste ich feststellen, dass ich es längst besaß.

Ich frage mich seither, wer Musik eigentlich geringer schätzt: Der Mod-Darsteller aus dem Laden oder ich mit meiner heimischen Musikanhäufung.

***

Wenn gerade mal nicht der beknackte „Bensonhurst Blues“ oder „Georgia Morning Dew“ läuft, rotiert in diesem Haushalt gerade fast immer das Frühwerk Steve Forberts.

Wenig, viel zu wenig wird über diesen amerikanischen Songwriter geschrieben. Das ist schade, denn Forbert ist ein Meister des leichtfüßigen Liedes. Angefangen hat der Mann in den späten Siebzigern, als er sich durch die Clubs von Greenwich Village klampfte. Logisch, dass er bald als weiterer „neuer Dylan“ gehandelt wurde – und das wohlgemerkt zu einer Zeit, als die musikinteressierte Welt nicht gerade nach neuen Dylans lechzte. Forbert nahm in der Folge drei tolle Alben auf: „Alive on Arrival“, „Jackrabbit Slim“ und „Little Stevie Orbit“.Die Songs auf diesen Platten sind irgendwo zwischen Folkrock, Pop und Springsteen ohne geschwollene Halsschlagader anzusiedeln und leben von ihrer infektiösen Catchyness und Forberts immer leicht übergeschnappter Jungs-Stimme. Forberts größten Hit „Romeo’s Tune“ könnte man kennen, aber Stücke wie „Goin’ Down To Laurel“ oder „Cellophane City“ sind genau so gut.

Nachdem ein viertes Album floppte tat Forbert das einzig Richtige: Er spielte im Video zu „Girls Just Wanna Have Fun“ Cindy Laupers Boyfriend. Erst fünf Jahre später erschien das nächste Album, aber da war es mit der Karriere längst vorbei. Trotzdem veröffentlichte Forbert fleißig weiter, sein letztes Album erschien 2014. Falls Sie sich heute noch nichts Gutes getan haben: Ziehen Sie los und kaufen sie sich eine Steve-Forbert-Platte. Die stehen in nahezu allen Gebrauchtplattenläden rum und können für wenig Geld der ewigen Ladenhüterei entrissen werden. Besser noch: Laden Sie sich parallel sein Frühwerk herunter, dann hat der Mann noch etwas davon. Sie können natürlich auch den „Bensonhurst Blues“ hören, aber das ist womöglich ein acquired taste. Ach, hören Sie doch, was Sie wollen. Von mir aus auch ruhig Van Morrison. Darauf ein doppelten Huey Lewis!