The Rolling Stones – Jenseits vom Stadion

Juli 2003 Gleich dreimal gaben sich die Rolling Stones in München die Ehre, doch letztlich überzeugte nur das Konzert im Circus Krone restlos. Für kostbare, kurze zwei Stunden wurde der Traum vom Rock'n'Roll wahr - leider nur für einen erlauchten Kreis von Glücklichen.

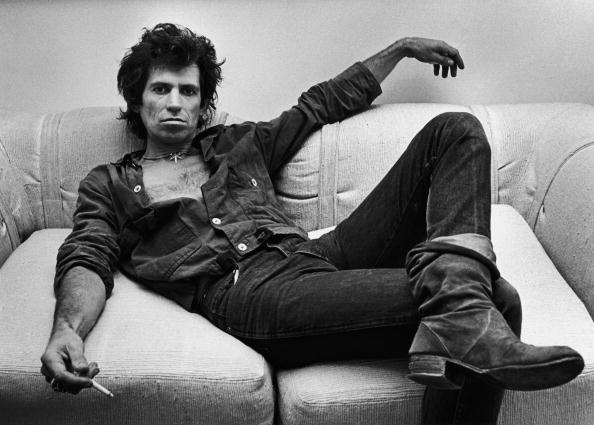

Es war Rock’n’Roll. Der pure, lose, rohe, großspurige, irrsinnige Rock’n’Roll. Die Sorte, die in guten Nächten erträumt wird. Ein Ideal, von dem Abstriche gemacht werden müssen, selbst dann, wenn die Stones an einem großen Abend den Traum für Momente wahrmachen, für die Länge eines Songs, oft nur für diesen unvergesslichen Augenblick, wenn Charlies verschleppter Swing huckepack auf Keiths Riff reitet, nur um sich jenen Bruchteil einer Sekunde zu spät zu lösen und in den nächsten Abgrund aus schierer Energie, schlampigen Harmonien und auratischem Geschepper zu stürzen. Macht jene glücklich, die von diesem Traum schon heimgesucht wurden, sorgt stets für Kopfschütteln bei denen, die von dieser Ahnung nicht wissen, sie nie gespürt haben. Bei den Ahnungslosen also.

Die Rolling Stones im Circus Krone. Drinnen eine Sauna, draußen, im Wandelgang der Eitelkeiten, eine Promi-Dichte wie in „Kir Royal“. Nur einer fehlt: Baby Schimmerlos. Seine Gschpusis sind jedoch versammelt, die Bussibussi-Parasiten der Halbwelt, die Fixsternchen aus Funk und Fernsehen. Der Eichinger und die Ferres, der Lauterbach und die Elvers, die Uschis Obermeier und Glas. Dort bahnt sich der ultrabreite Rezzo Schlauch von den Grünen seinen Weg zur Bühne, daneben Hells Angels, dahinter Westernhagen, Campino und „der Haug“, wie ein Bekannter weiß. Der Haug? „Mensch, Norbert Haug.“ Der Beleibte mit dem Schnäuzer? „Ja, der. Ist’n großes Tier in der Formel eins.“ Ist ja irre.

Und passt. So muss es zugehen in den Boxengassen von Monaco und Silverstone. Fritz Rau wird umringt, Klaus Voormann bleibt unbehelligt, die Glas Uschi „fand die Stones immer schon toll“, die Obermeier Uschi auch, aber mehr aus der Nähe, und aussehen tut sie nicht wie 57, sondern wie 45, höchstens. Und dann sieht man Bruce Springsteen nach hinten verschwinden, in Richtung Backstage-Bereich, und ein Gerücht verbreitet sich wie Lauffeuer: Der Boss werde ein Stück mit den Stones geben, wahrscheinlich „Street Fighting Man“.

Drinnen, wenige Minuten noch bevor die Stones auf die Bühne stürmen und den Rundbau in einen Hexenkessel verwandeln, ertappt man sich beim Sinnieren darüber, wie der Typ drei Plätze weiter heißt, dieser Kabarettist, der doch immer in Hildebrandts „Scheibenwischer“ mittut. Jonas, glaube ich. Ein Profikicker, den Namen habe ich vergessen, kommt mit zwei solarium-gebräunten Tussis herein, die den Platzanweiser fragen, wann denn endlich Mick Jagger auftrete. Weil man danach noch etwas vorhabe.

Gerecht ist das nicht, was Beziehungen bewirken und unbegrenztes Bargeld. Es gibt Fans, etliche Hundert von ihnen haben sich auf die vage Hoffnung hin, doch noch ein Ticket zur begehrtesten Show des Jahrzehnts zu ergattern, vor dem Gebäude eingefunden, die da nur mühsam Mordgelüste unterdrücken können. Das Leben, Leute, ist kein Wunschkonzert. Da ist es ein schwacher Trost, dass es rund tausend Fans von der Die-Hard-Art ins kleine Rund geschafft haben und eine Stones-Show erleben wie keine andere. Verbannen wir also das deprimierende Drumherum aus dem Kurzzeitgedächtnis, beten wir, dass Bruce uns verschonen möge mit hemdsärmeligem Pathos. Sonst gern, doch hier und heute steht uns der Sinn nach Höherem, nein, nach dem höchsten noch Erlebbaren in Sachen Rock’n’Roll – nach einem Club-Gig der Rolling Stones.

Die Präliminarien waren abgehakt, for better or worse. Eine Woche München im Zeichen der Zunge. Ein anfangs fulminanter, gen Ende etwas fahriger Einstand in der Olympiahalle verwies auf die wochenlange, der SARS-Epidemie in Asien geschuldeten Spielpause. Ein stupendes „Monkey Man“, ein mitreißendes „Heartbreaker“ und eine wunderbar reduzierte Version von Robert Johnsons „Love In Vain“ mit Ron Wood an der Lapsteel und Mick Jagger bei bester Stimme entschädigten für ein paar Schludrigkeiten hier und da. „Torn And Frayed“, leider nicht entboten, kommt in den Sinn: „This group is torn and frayed/ It’s seen much better days/ But as long as the guitar plays/ They’ll steal your heart away.“

Anderntags die Pressekonferenz und erste Reviews in der Tagespresse. Letztere von erschreckender Bemühtheit. „Keith Richards windet sich samt Gitarre“, fühlt sich die „Süddeutsche Zeitung“ bemüßigt zu bemerken, „wie ein Opa beim Wellenreiten.“ Aha. Und die Schlagzeile einer kryptofeuilletonistischen Rolle rückwärts dortselbst am folgenden Tag schreit: „Unsere Leichen leben noch.“ Predictable nennt man in England vornehm solche Windeierei. Dabei glaubte man doch, davon ausgehen zu können, dass sich der Quatsch mit dem Alter erledigt hat. Gemäß John Lee Hookers Theorie, wonach einem Künstler sein Geburtstermin nur so lange zum Vorwurf gemacht wird, bis er 60 Jahre auf dem Buckel hat. Danach, so Hooker, herrschten Nachsicht, Bewunderung und Sympathie. „You can do no wrong once you’ve turned sixty.“ Charlie Watts hat diese Wasserscheide bereits vor Jahren übersprungen. Vielleicht schlägt ihm deshalb überall orkanartiger Jubel entgegen. Mick Jagger muss sich wohl noch auf einige Wochen ageism dieser Sorte einstellen. Na ja.

Und auf scharfen Gegenwind, was die unglückselige Geschichte mit den Böhsen Onkelz betrifft. Hinter den Kulissen war es hoch hergegangen, das Stones-Camp hatte alle Hebel in Bewegung gesetzt, die ehemaligen Rechtsrocker wieder loszuwerden, doch war die Rechtslage eine prekäre. Bei der PK rechtfertigte sich Tourveranstalter Michael Cohl damit, dass man es für eine gute Idee gehalten habe, eine deutsche Gruppe im Vorprogramm auftreten zu lassen, und da hätten sowohl Udo Lange von Virgin Records als auch Peter Schwenkow von der hiesigen Agentur DEAG die Onkelz vorgeschlagen. Diesem Vorschlag sei man gefolgt ohne irgendeine Kenntnis des Band-Hintergrunds. Auch „der jüdische Promoter Marcel Avram“, so Cohl defensiv, habe den Vorschlag gutgeheißen. Und spürbar angesäuert ergänzte Jagger, man habe sich von „dieser Band“ unmissverständlich erklären lassen, dass sie keinerlei Verbindungen zu rechten Individuen oder Organisationen habe, und dass sie sich eindeutig von einschlägigen Texten aus ihrer Vergangenheit distanziere. Darüber, dass die Onkelz einfach eine gottverdammt miese Rockband sind und schon deshalb ein Schandfleck für das Unternehmen „Licks“, wurde nichts gesagt.

Ist ja ohnehin ein Trauerspiel, mit welcher Nachlässigkeit, ja Gleichgültigkeit Bands mittlerweile ins Stones-Vorprogramm gehievt werden. Das war einmal anders. In den 60ern und 70ern wurden größte Anstrengungen unternommen, die verehrten Altvorderen des Rhythm & Blues einem jungen, begeisterungsfähigen Publikum nahezubringen. Howlin‘ Wolf! Jimmy Reed! Oder man gab Talenten wie Marvin Gaye und Stevie Wonder eine Plattform, später The Clash oder den Stray Cats. Erst in den 80ern schlichen sich Nieten ein, an die sich kaum jemand erinnern mag. John Miles! Gun! Und nun nimmt man die Remmidemmi-Clowns von AC/DC zum Aufwärmen. Sicher, auch die White Stripes haben „Licks“-Shows eröffnet, die Strokes und die Hives. Was freilich den Fauxpas mit den Onkelz nicht rechtfertigt, sondern noch unbegreiflicher macht.

„In good faith“, so Jagger, würde man handeln. Dubios, to say the least.

Next stop: Olympiastadion. Die Stones in Geberlaune, schon deutlich besser aufeinander eingespielt. Vor allem Richards rumort und rast und rackert, dass es eine Freude ist. „Happy“ hat man selten so zart, ja zärtlich gehört, und auf „Street Fighting Man“ brettert das Raubein so verwegen im unteren, subsonischen Register, dass der Rest der Band gar nicht anders kann als ihm volle zwei Minuten länger zu folgen als gewohnt. „Wild Horses“ geht im sanften Trab, die Harmonies so schön wie schlierig, „Bitch“ bollert, „You Can’t Always Get What You Want“ entwickelt, während die Sonne langsam hinter der Arena untergeht, einen seltenen musikalischen Glanz, der den Song transzendiert und am Ende die Botschaft eindrucksvoll bestätigt: „If you try sometimes you’ll get what you need.“

Nichts von alledem bereitete die wenigen Privilegierten auf das vor, was sich im Circus Krone abspielen sollte. Und dafür entschädigen sollte, dass die letzten Tage davor ein Spießrutenlaufen waren. Sicher, nicht alle Freunde waren vom Neid zerfressen, nicht alle gehässig, etliche indes schon. Die meisten reagierten beleidigt, wenn das Gespräch darauf kam, witterten Häme. Als ob sie gewusst hätten, was ihnen da vorenthalten wurde.

Tatsächlich war niemand vorbereitet auf diese zwei Stunden reiner Exaltation. Das schnöde Beiwerk, die Wichtigtuer, die halbseidene Kundschaft, die Schickimickis mit Goldkettchen, der eklatante Mangel an Geschmack und Atemluft in diesem immerhin historischen Venue (Beatles und Stones!), all das war verflogen, als die Stones beim dritten Song angekommen waren und sich eine Nacht der Überraschungen abzuzeichnen begann. „Worried About You“ verblüffte mit Mick an Piano und Falsett, „Sweet Virginia“ geriet zum Steinerweichen schön, und dann ging es zurück zu den Anfangen. Micks Stimme auf „That’s How Strong My Love Is“ schmolz wie Butter, Bobby Keys improvisierte verwegen wie lange nicht, überhaupt zentrierte der Auftritt um alte Soul-Nummern wie „Going To A Go-Go“ und „I Can’t Turn You Loose“ sowie Trips in die Stones-Steinzeit. „Dieses nächste Stück haben wir schon einmal hier gespielt im Circus Krone“, sagte Jagger, und die Band gab „Everybody Needs Somebody To Love“, nicht als harten R&B wie seinerzeit, sondern mehr als zeitloses Soul-Stück, mit Richards als Steve Cropper, sparsam, schneidend, frappierend sicher. Das war bei den vorangegangenen Gigs nicht immer so. Die Keef-ist-der-Welt-bester-schlechter-Gitarrist-Sprüche machten mal wieder die Runde. Genau, ist man geneigt zu konzedieren, und Bob Dylan kann nicht singen, und Elvis starb, als er zur Army ging. Heilige Einfalt.

Wahr ist freilich, dass in Keith Richards die Seele der Rolling Stones wohnt und dass seine Finger bisweilen nicht mehr so wollen, wie sie einst konnten. Schludrigkeiten wie die Unart, während seiner Vokal-Parts den Mikroständer aus dem Blick zu verlieren und so den Einsatz zu verpassen, gehören dank Micks Umsicht der Vergangenheit an. Es soll darüber mächtig Zoff gegeben haben zwischen den Glimmer Twins. Trotz erkennbarer Konzentration missglückt Keith dennoch mal ein Intro oder er rockt einen halben Ton zu tief, so geschehen im Stadion, bei „Rocks Off“. Marginalien, urteilen Riff-Mystiker, solange er nur rockt.

Dabei ist Richards ohnehin besser bei Balladen. Nicht von ungefähr ertrinkt der säkulare Gospel von „Slipping Away“ in Herzblut, Keith ganz bei sich, die Bläser sanft, die Backing-Vocals mit Spiritual-Timbre. Nicht von ungefähr ist es ein Hoagy-Carmichael-Song von 1941, „The Nearness Of You“, die im Circus Krone zu Tränen rührt, bevor The Man seine Ode an den aufrechten Gang anstimmt: „Before They Make Me Run“. Furios wie vor 25 Jahren.

Zum unzweifelhaften Höhepunkt wuchs sich dann ein Song aus, der vier Tage zuvor in der Olympiahalle noch glorreich gescheitert war: „Can’t You Hear Me Knocking“. Nicht, dass es ein Fiasko war, aber die Übergänge funktionierten nicht, der Spielfluss stockte hier und da, Keiths Beitrag war, nun sagen wir, wackelig. Nicht so im Circus Krone. Richards hielt sich im Hintergrund, spielte nur feine Fills, während Ron Wood über sich hinauswuchs und sich in einen so unwiderstehlichen Groove fallen ließ, dass die Akteure ein ums andere Mal darauf zurückgeworfen wurden, erneut den finalen Break ansteuerten, nur um wieder hineingezogen zu werden in diesen elegant donnernden Rhythmus. Und das Publikum, zumindest jener Teil, dessen Anwesenheit legitim war, tobte. „Street Fighting Man“ kam übrigens nicht zum Zuge, Bruce hielt sich heraus.

Die Stones kamen in die Halle, spielten im Stadion und siegten im Club. It made an old man cry. Und boy, war das Rock’n’Roll.

Die Story zur Story

Für die drei Konzerte war Wolfgang Doebeling nach München gereist, damals auch der Sitz der Redaktion. Der Stones-Fanatiker, der seine Texte gewohnheitsmäßig auf einer alten elektrischen Schreibmaschine verfasst, musste zu seinem Leidwesen an einem Computer arbeiten; auch war ein Plattenspieler so wenig vorhanden wie Schallplatten der Band. Nach dem dritten Abend hörten die Redakteure nur noch entrückte Rhapsodien über den Circus-Krone-Auftritt aus Doebelings Zimmer.