Komplette Katastrophe

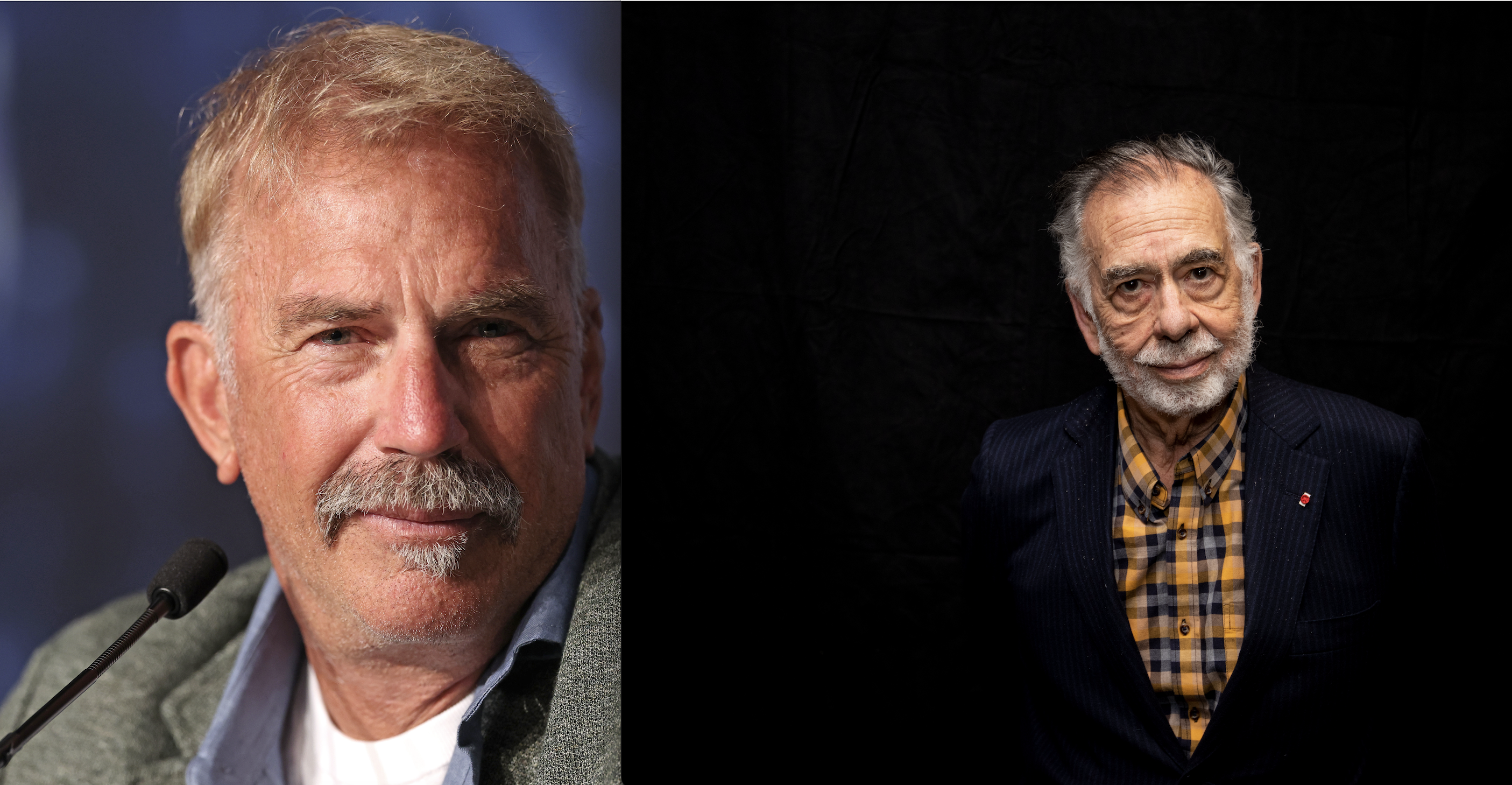

Der WWF-Meeresbiologe Stephan Lutter fordert einen globalen Haftungsfonds der Öl-Branche.

Den Begriff des größten anzunehmenden Unfalls hat die Atomindustrie geprägt. Angesichts der menschlichen Opfer nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl sollte er mit Vorsicht verwendet werden. Doch rein technisch und ökologisch gesehen handelt es sich beim Untergang der Bohrplattform Deepwater Horizon und dessen Folgen um den GAU der Offshore-Ölindustrie. Auch das Verhalten der Verantwortlichen ist ähnlich, bis hin zum Vertuschen der Ursachen und Herunterspielen der Folgen. Unvorstellbar naiv bis irreführend die Aussage von BP-Managern, man werde Meer und Küste nach den Aufräumarbeiten in besserem Zustand hinterlassen, als sie zuletzt waren.

Ob sie ein Gespür dafür haben, wie lange die Meeresschildkröte oder der Buckelwal heranwachsen mussten, bevor sie sich in der Ölfahne vergifteten? Ob sie wissen, dass man den von Myriaden an Kleinlebewesen und wirbellosen Tieren besiedelten Boden eines verölten Mangrovensumpfes nicht einfach abtragen kann, ohne diese Lebensgemeinschaft auf Jahrzehnte hinaus zu zerstören? Wahrscheinlich wissen sie es, glauben aber mit demselben Machbarkeitswahn daran, ein Ökosystem reparieren zu können, mit dem sie ohne ausreichende Sicherheitsvorkehrungen ein gigantisches Ölvorkommen in mehreren tausend Metern Tiefe anzapften. Und nun werden sie die Geister nicht mehr los, die sie einmal riefen.

Schon bis Juli hatte sich fast ungebremst zwölfmal mehr Rohöl in den Golf von Mexiko ergossen, als nach der Havarie des Tankers Exxon Valdez in Alaska ausgetreten war. Dies ist mehr als die Ölmenge aller großen Tankerunfälle vor den europäischen Küsten zusammen, von Torrey Canyon im Ärmelkanal in den 60er- bis Prestige vor Galizien in den 90er-Jahren. Was diese Ölpest jedoch von bisherigen unterscheidet, ist die komplette Verseuchung des Wasserkörpers, vom Meeresboden bis zur -oberfläche, die durch den unverantwortlichen Einsatz großer Mengen von Chemikalien, den so genannten Dispergatoren, noch verschlimmert wurde. Fein verteilt als Tröpfchenemulsion, wie das Fett in unserer Milch, vermischt sich das Öl so mit dem Plankton, verklebt die Kiemen der Fische, gelangt in den Verdauungstrakt von Krebsen, Muscheln und Korallentieren. Bakterien bauen einen Teil des Öls ab und verbrauchen dabei riesige Mengen an Sauerstoff, so dass dem ohnehin schon überdüngten und von Algenblüten geplagten Golf von Mexiko buchstäblich die Luft ausgeht. Die giftigen und löslichen Bestandteile des Öls, zum Beispiel krebserregende aromatische Kohlenwasserstoffe werden von den Mikroben nicht geknackt, gelangen in die Nahrungskette und machen Fische und Schalentiere ungenießbar. Was übrig bleibt, senkt sich wie eine Asphaltdecke auf den Meeresboden und erstickt dort Laichgründe ebenso wie Korallenriffe.

Die Pelikane an den Küsten Loui-sianas mit Öl im Gefieder sind nur die sichtbare Spitze des Eisbergs. Das Drama spielt sich auch in der treibenden Welt unter Wasser ab. Dort entsteht mit dem Plankton die Nahrungsgrundlage und der Reichtum des Golfs von Mexiko. Von dort verbreiten sich mit den Meeresströmungen die Larven wichtiger Fischarten wie des gefährdeten Atlantischen Blauflossenthuns. Dort verlaufen die Wanderwege seltener Meerestiere wie Schildkröten, Wale und Seekühe. Und es steht zu befürchten, dass ein Teil der Ölfahne in die Karibik und den Golfstrom austritt, die Ostküste der USA erreicht, aber auch das berühmte Sargasso-Meer, in dem die stark bedrohten europäischen Aale laichen.

Eine Verbindung zu Europa und anderen Kontinenten ergibt sich ohnehin: Schon längst werden riskante Tiefseebohrungen auch anderswo auf dem blauen Planeten niedergebracht, vor Australien, Angola, Brasilien und – westlich der Nordsee vor den britischen Inseln. Gerade hat die irische Regierung ihren atlantischen Festlandssockel für Erkundungslizenzen freigegeben, gewiss ein Zynismus angesichts der Ereignisse. Die Gier nach dem schwarzen Gold kennt keine Grenzen. Und es gibt auch keine weltweite Institution oder ein Abkommen, die ihr Einhalt gebieten. Zwar machen die EU oder regionale Meeresschutzabkommen der Offshore-Industrie für den Normalbetrieb Umweltauflagen. Doch die Frage, wer wo bohren darf, bleibt auch in Europa in einzelstaatlicher Entscheidungshoheit. Längst wäre es an der Zeit, dafür ein globales Kontrollorgan zu schaffen, vergleichbar etwa der Weltschifffahrtsorganisation (IMO) der Vereinten Nationen, deren Beschlüsse bis in den Schiffs-TÜV der einzelnen Flaggenstaaten eingreifen.

Neben einer solchen notwendigen Einrichtung und dem Stopp riskanter Tiefseebohrungen fordert der WWF auch die Schaffung eines weltweiten Haftungsfonds für die Ölbranche. Für jedes Barrel geförderten Öls sollten die Betreiber dort einen bestimmten Betrag einzahlen müssen, wie es für die Reeder von Tankern längst Pflicht und selbstverständlich ist. Der WWF setzt sich auch dafür ein, dass Meeresschutzgebiete eingerichtet und zu Tabuzonen für Offshore-Bohrungen erklärt werden. Und es muss Schluss sein mit der Ölförderung in besonders sensiblen Meereszonen wie den arktischen Gewässern, beispielsweise der Barentssee vor Nordnorwegen. Solche politischen Richtungsentscheidungen brauchen wir gerade jetzt, da sich als Folge des Klimawandels das Polareis zurückzieht und die arktischen Gewässer für Plattformen und Schifffahrtsrouten zugänglicher werden. Der Run auf die Arktis hat bereits begonnen.

Die beispiellose Ölkatastrophe im Golf von Mexiko offenbart, in welchem Teufelskreis wir stecken. Je mehr fossile Energieträger wir verheizen und Treibhausgase damit freisetzen, desto verwundbarer wird die Meeresumwelt der höheren Breiten. Klimaschutz ist folglich auch Meeresschutz. Die politischen Forderungen von Nichtregierungsorganisationen wie dem WWF fallen in den entsprechenden Gremien nur dann auf fruchtbaren Boden, wenn Verbraucher aktiv zum Energiesparen beitragen und erneuerbaren, CO2-neutralen Energiequellen und Produkten den Vorzug geben.

Stephan Lutter, geboren 1955, studierte in Kiel Meeresökologie. Er ist seit 1988 beim WWF und dort Meeresschutzexperte.