Analog ist besser: So war Bob Dylans zweites Konzert in Berlin

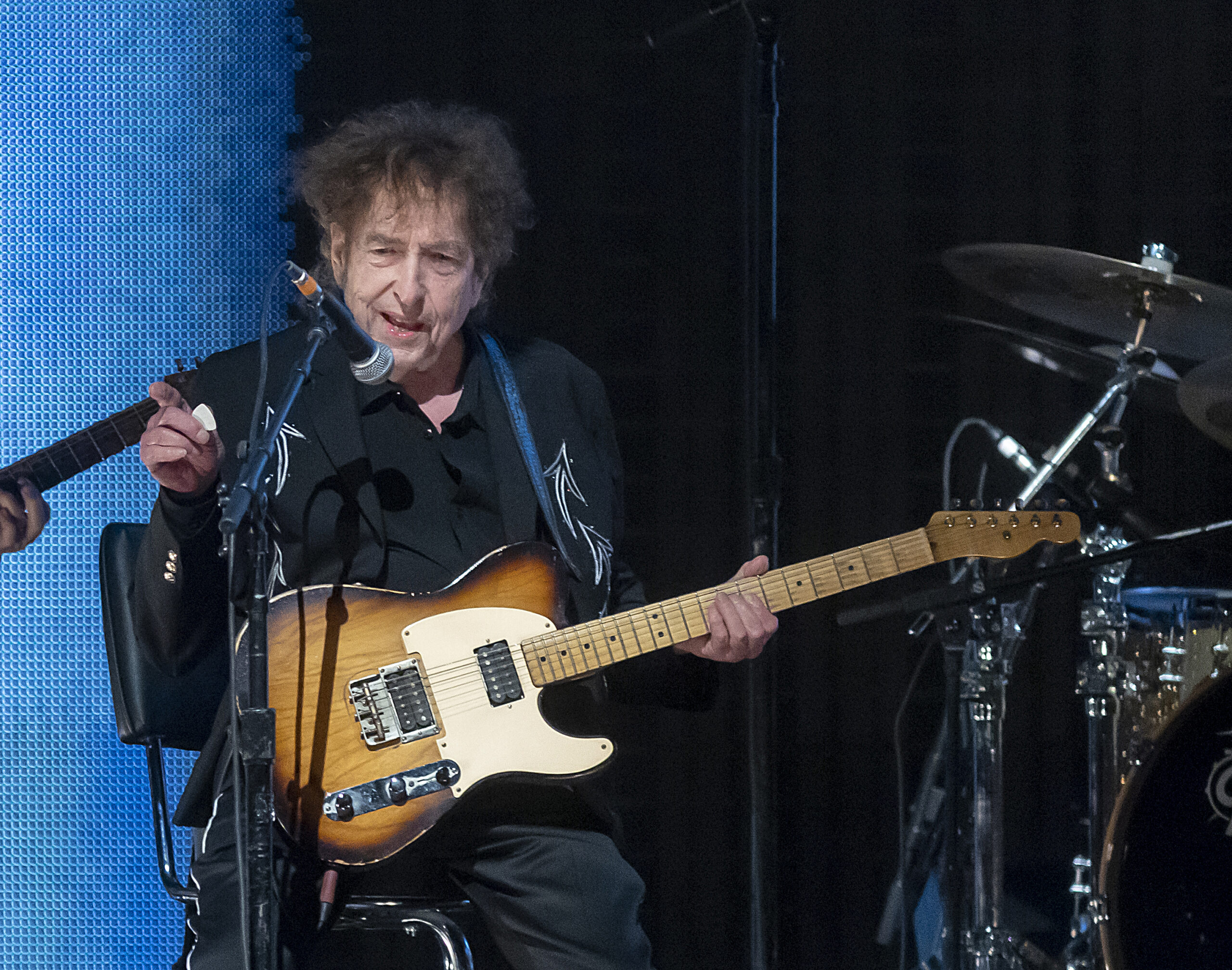

Bob Dylan setzt die „Rough And Rowdy Ways“-Tour mit einem weiteren Konzert in Berlin fort. Und wie!

Man muss dabei gewesen sein. Anders als beispielsweise ein Konzert von Nick Cave, ist ein Auftritt von Bob Dylan kein Social-Media-Ereignis, man kann keine Clips und Fotos teilen, denn Telefone haben keinen Zutritt. Es ist ein analoges Event. Und darüber in diesem Internet zu schreiben, kommt eine fast wie eine Sünde vor. Am liebsten würde man alles mündlich überliefern. Aber zu Hause schlafen schon alle.

Als Bob Dylan 2021 die „Rough And Rowdy Ways Tour“ ankündigte, gab er auch gleich deren Ende bekannt. 2024 sollte Schluss sein. Am 14. November wird sie in London zu Ende gehen. Das Bild ist also fast fertig gemalt. Die Songs des diesem Abschnitt der niemals endenden Konzertreise seinen Namen gebenden Albums haben sich nach und nach alle bis auf einen – die siebzehnminütige Ballade über die Ermordung John F. Kennedys, „Murder Most Foul“, die aber eh nicht so richtig dazu gehört, sondern eine Entität für sich ist – ins Programm geschlichen, so dass wir hören können, wie „Rough And Rowdy Ways“ fünfeinhalb Jahre nach Erscheinen im Kopf seines Schöpfers klingt.

Dinge, die man auf einer Bühne nicht tut

Anders als bei anderen Konzerten dieser Größenordnung und Gewichtsklasse gibt es bei Dylan keine Choreografie und keinen Masterplan. Ja, Dylan scheint jeden Abend seinen Platz auf er Bühne und in den Songs neu zu suchen. Das wurde am ersten Abend in Berlin deutlich, an dem Dylan sich zunächst weigerte, ins Mikrofon zu singen und überhaupt sehr viele Sachen tat, die man auf einer großen Bühne nicht erwartet:

Missmutig den Kopf schütteln, dem Publikum hinter dem Flügel sitzend den Rücken zudrehen, nach der Gitarre zu tasten, um sich dann – immer noch abgekehrt –, durch „All Along The Watchtower“ und „It Ain’t Me Babe“ zu fräsen, sich eine Mundharmonika zurecht zu legen, um sie dann missachten, unruhig wie ein Panther umherstromern, am Mikrokabel nesteln, sich gegen das Piano lehnen wie einst Jopie Heesters, das Instrument einhändig spielen, während die andere Hand das Mikro hält und dieses dann bei Bedarf mit einem lauten „Plop“ abzulegen, die Band mit der Verve eines betrunkenen Barpianisten übertönen und über eigene Songzeilen wie „I turned the key, I broke it off/ And I crossed the Rubicon“ laut lachen. Es war ein Triumph des Moments über die Vergangenheit.

Das zweite Konzert in Berlin steht unter einem ganz anderen Stern. Dylan startet konzentriert, Bassist Tony Garnier dirigiert die Band – vor allem den neuen, auch schon 82-jährigen Schlagzeuger Jim Keltner, der erst seit dem Sommer dabei ist und mit seiner Sonnenbrille und seinen stoischen Bewegungen von weitem immer noch aussieht wie in den Videos der Traveling Wilburies. „False Prophet“ ist der erste Höhepunkt des Abends. Dylan trägt seine Zeilen prononciert und mit gesteigerter Mimik vor, als spreche er seinen Teil eines Dialoges in das Theaterrund.

Der Wendepunkt

„When I Paint My Masterpiece“ leitet Gitarrist Bob Britt mit dem Riff des They Might Be Giants-Hits „Istanbul Not Constantinople” ein, Dylan bekommt Szenenapplaus für seine spektakuläre Phrasierung. Alle in der Halle scheinen zu spüren, dass da gerade etwas passiert ist. Und tatsächlich scheint dies ein Wendepunkt zu sein. Dylan hat seinen Groove gefunden, in den die Band sich einklinken kann.

Von diesem Moment an fließt alles – die Gitarristen Britt und Doug Lancio greifen ineinander wie zwei Zahnräder, Dylan nimmt ihre Riffs auf und spinnt sie weiter, tänzelt durch „To Be Alone With You“ und krempelt „Crossing The Rubicon“ auf links. Keltner treibt „Desolation Row“ mit einem „Peggy Sue“-Galopp an, tritt dann in den Dialog mit seinem Sänger, entgegnet dessen irre Skandierungen. Es hält kaum jemanden auf den Sitzen. So gut klang eine Dylan-Band zuletzt zu Beginn des Jahrtausends. Bei der Andacht „Key West“, so warm und klar gesungen, so herrlich zurückgenommen orchestriert, haben alle ihre eingeschlossenen Mobiltelefone und das seelenlose Ambiente der sie umgebenden Berliner East Side Mall vergessen. Nirgendwo ist mehr Seele. Ein Zweipersonenzelt könnte nicht intimer sein – dies ist „the place to be/ If you’re looking for immortality“.

Die Vergangenheit ist nicht vergangen

Das Harp-Solo von „It’s All Over Now, Baby Blue“ bezeugt anschließend den alten Faulkner-Spruch, nachdem die Vergangenheit niemals tot, ja nicht einmal vergangen ist – Dylans Stimme mag gealtert sein, aber die Harp klingt immer noch wie 1965.

Gegen Ende bedankt der Sänger sich bei der Mutter der Musen und reiht sich schließlich mit „Every Grain Of Sand“ demütig in Gottes Schöpfungsplan ein. Alle scheinen beseelt von den zweistündigen Exerzitien in der guten alten analogen Welt. Doch als die Musiker die Bühne verlassen, ruft niemand nach einer Zugabe – weiß ja jeder aus dem Netz, dass Dylan für sowas nicht mehr zu haben ist.