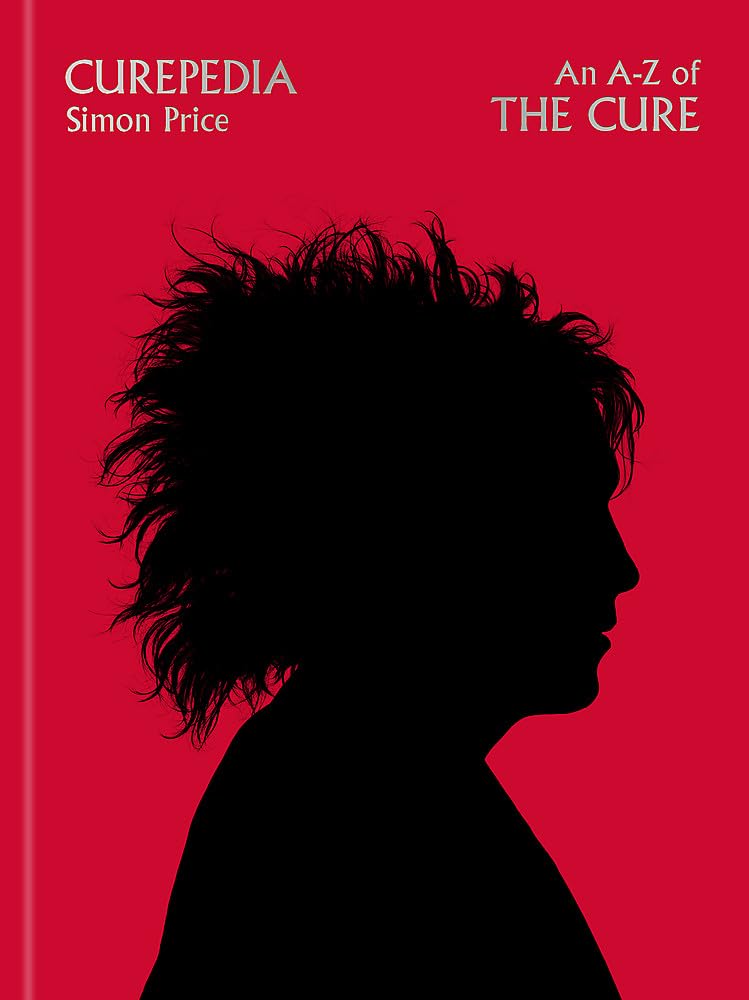

Kritik: Curepedia: An immersive and beautifully designed A-Z biography of The Cure

Der Goldstandard für Cure-Biografien?

Im Wikipedia-Zeitalter scheint es nahezu unmöglich, herausstechende Lexika zu veröffentlichen, deren Inhalte sich nicht kostenfrei aus dem Netz fischen lassen, geangelt aus zehn Hyperlinks. Simon Price gelingt mit „Curepedia: An immersive and beautifully designed A-Z biography of The Cure“ das sehr selten gewordene Kunststück, Fakten mit Analyse und humoristischer Interpretation zu vermengen – er ist ein Fan und gibt sich Mühe, die seiner Ansicht nach singuläre Bedeutung von „Faith“ und „Pornography“ zumindest zu begründen.

Auf die Cure-Single „Just Say Yes“ hätte er ruhig noch stärker eindreschen können, bei „Freakshow“ hält er sich erstaunlich zurück. Beim stark unterschätzten „The 13th“ zum Glück auch. Die Fan-Fiction-Idee, dass das „Disintegration“-Eröffnungsstück „Plainsong“ als instrumentale Ouvertüre eine größere Wirkung als mit Gesang entfaltet hätte, will einem gar überhaupt nicht mehr aus dem Kopf gehen. Brillant. Eine nähere Betrachtung ist auch der Gedanke wert, dass der Liedtext von „So What“ aus dem Cure-Debüt eben nicht nur die stumpfe Rezitation von Lebensmittelzutaten abbildet, sondern darin diese Anleitung zur Nahrungszubereitung mit der komplexen Gedankenwelt des lyrischen Ichs gepaart wird – ein Song über einen Menschen also, der vom Alltag überfordert ist.

Price bespricht zu den Biografien einzelner Mitglieder und Wegbegleiter, den Nebenprojekten, Lebensereignissen und Skandalen, nicht nur die Alben sowie Singles, sondern auch ausgewählte Songs, die einen besonderen Stellenwert haben. Über die Wichtigkeit von „One Hundred Years“ lässt sich nicht streiten, über die von „All Cats Are Grey“, das The Cure seit vielen Jahren kaum noch live darbieten, schon. Auch Price‘ Bewunderung für die Manic Street Preachers, über die er 1999 sein erstes Buch veröffentlichte, nimmt großen und wahrscheinlich unangemessenen Raum ein, er zieht die Band immer wieder für Vergleiche heran; dabei sind Cure im Orbit von Siouxsie and the Banshees, Joy Division und sogar den Thompson Twins besser aufgehoben.

Sein Lexikon ist so opulent (nahezu DIN A4, dazu vierspaltig pro Doppelseite) und dennoch so gut, dass die wenigen inhaltlichen (die Greatest-Hits-Sammlung von 1998 scheint bei ihm ohne „Wish“-Singles auszukommen) oder typografischen („The Twilight Garden“) Fehler umso bedauerlicher sind. Ebenso fehlt – falls der Autor dieser Zeilen aufgrund des fast schon betrunken machenden Detailreichtums dieses Buchs nicht schon die Hälfte davon vergessen hat – ein Verweis auf die diskutablen Neueinspielungen der Titelsongs von „Three Imaginary Boys“, „Seventeen Seconds“, „Faith“ und „Pornography“ zum dramatisch ausgesuchten Studiotermin des 05.05.2005. Vielleicht schielt Price bereits auf die „aktualisierte und ergänzte“ Ausgabe seines Lexikons, wenn The Cure doch irgendwann ihr 14. Studioalbum veröffentlichen.

Price‘ sarkastische Bemerkungen über Bonos „Drei Akkorde und die Wahrheit“, die möglicherweise den „MTV Unplugged“-Boom begründeten, sind grandios, seine Beobachtungen zur Renaissance des Doppelalbums 1987 auch. „1983, Robert’s craziest year“ (bei „N“ für „Nineteen“) ist eine fantastische Rubrik-Idee, auch wenn die darin aufgestellte These, Robert Smith hätte in jenem Jahr mehr geackert als Prince 1987, arg steil ist.

Robert Smith liebt „Star Wars“ und hat noch nie eine Armbanduhr getragen, das ist vielleicht Trivia. Etwas mehr als nur Trivia bietet das Kapitel „Shoes“: Smith liebt, untypisch für Goth-Rocker, Turnschuhe. Aber er lässt sich nicht kaufen – von allen seinen Turnschuhen, das hat Price beobachtet, hat der Cure-Sänger die Markenlogos entfernt. Gut beobachtete Details – und nur vermeintlich eine Kleinigkeit.

Robert Smith wurde im Alter von 19 Jahren in einem Hotelaufzug (!) von drei Geschäftsleuten (!!) zusammengeschlagen, danach schrieb er einen Großteil der „Seventeen Seconds“-Lieder. Ein fast schon Arthur-Fleck-artiger Moment, der einiges begründen könnte, von Price dankenswerterweise aber nicht überhöht wird. Dass Smith sich im Alter von 18 Jahren bereits mit Skins prügelte, dass er im Alter von 18 Jahren bereits mit seiner Band ein Solidaritätskonzert für seinen schwulen, von der Schule wegen „unzüchtigen Verhaltens“ entlassenen Lehrer organisierte, macht Robert Smith zum Idol. Und nicht vergessen: Wenn er Ticketmaster auf Twitter wegen dessen Abzocke attackiert, schreibt er immer in Versalien. Alle anderen Nachrichten aber auch.