Age-Shaming zum Selbermachen

Von wegen westfälischer Frieden: In Münster wird sich unser Kolumnist des Krieges bewusst, den er gegen die eigene Hinfälligkeit führt. Nicht mal der liebe Gott will helfen

Ich gehe durch die Innenstadt von Münster. Durch die Tourneen komme ich ja sehr viel herum. Ich bin ständig in allen Städten dieses Landes, kenne ihre Zentren, ihre Bewohner, Gewohnheiten, Dialekte, Moden, Talente und Befindlichkeiten. In den meisten Innenstädten sieht es seit ein paar Jahren völlig gleich aus, es sind immer dieselben Ketten, die das Gesicht der Einkaufszonen bestimmen, es bringt nichts, dort nach Geschenken für Daheimgebliebene zu suchen, denn dieselben Artikel gibt es ja auch zu Hause in der Nachbarschaft zu kaufen. Wenn ich kurz die Augen schließe, mich drehe und sie dann wieder öffne, könnte ich auch in Augsburg sein oder in Osnabrück oder in Magdeburg oder in Salzgitter oder in Rostock. Nur die alten Bauwerke unterscheiden die Städte. Ich setze mich an den Rand des Lambertibrunnens und schaue ins Wasser. Ich erblicke mein eigenes Antlitz, das sich vor dem riesigen Turm der Lambertikirche auf der Wasseroberfläche wellt, ohne feste Konturen, ohne klare Körperlichkeit, ich beginne unversehens mit dem Schreiben:

Ich empfinde das Altern seit einiger Zeit als eine Art fortschreitende Krankheit, bei der es anfänglich noch eine Hoffnung auf Genesung gab. Das heißt, dass man morgens, nach einer Nacht, in der man zum Beispiel konzentriert mit Alkohol gearbeitet hat, aufwacht und erstmal angeekelt auf das eigene Konterfei im Badezimmerspiegel reagiert, sich aber darauf verlassen kann, dass diese grässliche Deformation am nächsten Tag bereits zu großen Teilen wieder abgeheilt sein dürfte. Ab Mitte der 40er-Jahre allerdings ändert sich das. Man erwacht am Morgen unter ähnlichen Bedingungen wie zuvor, und das desaströse Ergebnis einer Nacht, in der die einzige Unterbrechung der Kühlkette man selber war, glotzt einen hässlich aus dem Badezimmerspiegel an. Man denkt anfänglich reflexhaft: Naja, was soll’s, morgen wird das schon wieder verschwinden, wie immer, warum sollte es jetzt anders sein?

Leider ist das ein schmerzlicher Trugschluss, denn wenn man am Tag darauf erneut auf das Bild an der Badezimmerwand schaut, stellt man schockiert fest: Der Anblick scheint sogar noch ekelhafter als zuvor schon. Man springt erschrocken zurück, denkt verzweifelt nach: Was habe ich getan, ist gestern etwas Schlimmes passiert, habe ich Drogen genommen, bin ich schwer erkrankt, hatte ich einen Unfall??? Die Antwort ist: Nein, ich habe den ganzen Abend gelesen, Yoga gemacht, Ingwertee getrunken und glutenfreie Biocracker geknabbert. Merkwürdig. Stimmt etwas mit dem Spiegel nicht? Auch das sorgfältige Reinigen desselben bringt keine wirkliche Besserung. Noch schlimmer wird es, wenn man diese Effekte auch außer Haus erfahren muss. Man geht zum Beispiel guten Mutes an einem warmen Maientag in die Innenstadt, leicht beschwingt durch die im eigenen Körper frei flottierenden Frühlingshormone, ein kleines Liedchen auf den Lippen, begrüßt die Schönen des Tages, schaut irgendwann zufällig neben sich und entdeckt dort eine lachhafte Figur, die sich den Bürgersteig entlang robbt. Man möchte dem Alten aufhelfen und es entfährt einem ein gönnerhaftes Lachen: „Na Väterchen, heute mal Freigang aus dem Heim?“ Wenn man dann stehen bleibt, und der Alte neben einem tut es auch, und wenn man dann durch die pantomimenhaften Bewegungen vor der Schaufensterscheibe feststellt, dass diese mit denen des kriechenden Opas perfekt übereinstimmen, dann kann es mit der Frühlingslaune jäh vorbei sein. Am schlimmsten aber ist es, wenn einem aus einem Brunnen heraus ein schon fast zahnloser Greis entgegen lächelt, und es stellt sich die alles entscheidende Frage: Was ist bloß aus mir geworden?

Ich blicke zur Lambertikirche. Aus ihrem Inneren meine ich eine dumpfe, mächtige, tiefe Stimme zu hören:

Nimm es hin, mein Sohn. Du wirst ab jetzt für immer so aussehen. Oder besser noch: Du wirst ab jetzt jeden Tag noch schlechter als heute aussehen, und es ist Deine Aufgabe, das zu ertragen. Und Dein Körper wird zerstört werden, Teil um Teil, Tag für Tag. Und erst gehen Deine schönen scharfen Augen kaputt, können auf einmal nichts mehr erkennen, und Du musst die Schrift im Handy auf Seniorenstatus stellen. Und Deine Gelenke fangen an zu knacken und zu schnarren, und Deine Sehnen verkürzen sich, ganz im Gegenteil zu Deiner Haut, sie wirkt fleckig verfärbt, leiert aus, ist irgendwie zu groß für Deinen Körper, als wenn Du innendrin schrumpfen würdest, hängt sie an einigen Ecken und Kanten runter, an anderen Stellen zerschrumpelt sie zu Falten, während sich in sackigen Zonen größere Mengen von Fettklumpen ablagern – als Notreserven, damit Du noch ein paar Tage überleben kannst, weil Deine Muskeln so erschlafft sind, dass Du schon bald nicht mehr laufen können wirst. Deine Gedärme werden keine normale feste Industrienahrung mehr bei sich behalten können, Du musst sie mit Obst, Rohgemüse, Haferschleimen, Joghurten, Biopulvern und Basentees in Schach halten. Deine Geschlechtsteile verändern sich, sie beginnen abzuschwellen, auszutrocknen und zu verhungern vor lauter Hoffnungslosigkeit, bis sie schließlich nur noch zum Harn abschlagen zu gebrauchen sind. Und Du wirst wandern, von Arzt zu Arzt und mit Deinen Freunden wirst Du nur noch über Krankheiten reden, aber nicht mehr lange, weil Deine Freunde bald alle tot sind, hahahahaha.

Das war Gott, der da grade aus der Kirche zu mir gesprochen hat. Gott, der seinen eigenen Altersfrust an mir abreagieren möchte! Wie kaputt muss der sein, wenn er glaubt, mich – seine eigene Kreation – so demütigen zu müssen? „Noch so’n Ding und ich trete aus der Kirche aus!“, entfährt es mir. Schweigen. Ich verrate ihm nicht, dass ich schon längst ausgetreten bin. Obwohl er es vermutlich sowieso weiß, er ist ja Gott. Ein sinnvoller Gedanke fällt mir noch zum Altern ein: Das Leben ab 50 ist wie das eines Tannenbaumes nach Weihnachten. Du liegst noch ein paar Tage abgesägt auf der Seite auf dem Hof herum und wunderst Dich, dann kommt die Müllabfuhr und bringt Dich weg.

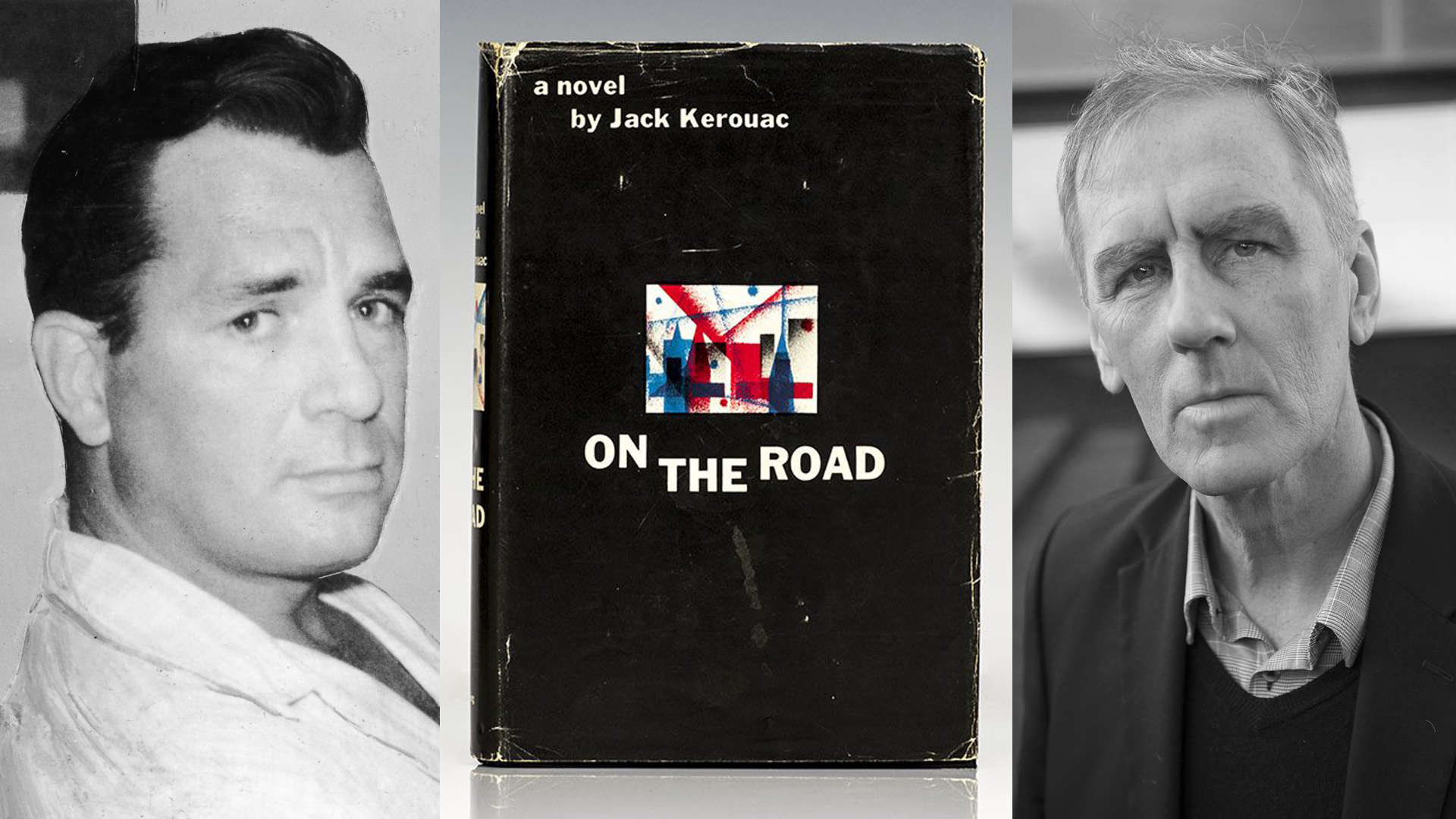

Autorenbild von Kerstin Behrendt