Mein Leben mit den „Peanuts“: Lernen, wie man verliert

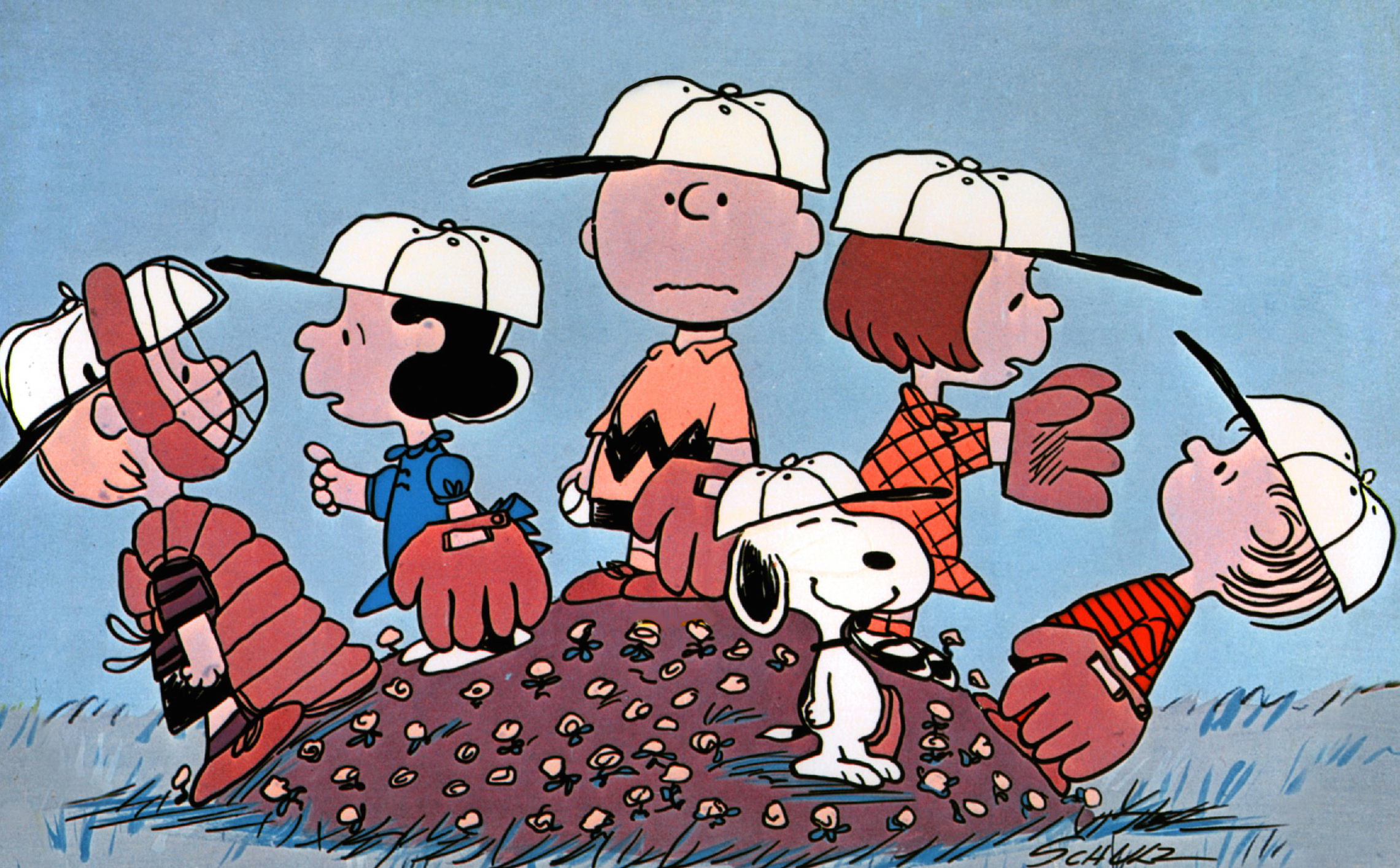

Vor 70 Jahren veröffentlichte Charles M. Schulz den ersten Comic-Strip seiner weltbewegenden melancholischen Komödie. Für ROLLING-STONE-Autor Marc Vetter das Tor zu einer Welt unerschöpflicher Lebensweisheiten.

Als ich zum ersten Mal von Linus van Pelt von den Wonnen einer Schmusedecke erfuhr, stellte ich meine Eltern entrüstet zur Rede. Warum sie mir denn nicht auch so etwas zur Verfügung stellten. Ich weiß nicht mehr, wie wütend ich ihnen das vortrug. Hilflos verwiesen sie auf die zahlreichen Kuscheltiere, die zur Parade in meinem Kinderbett ausgestellt waren. Aber welchen Trost spenden Dinosaurier und Steiff-Teddys schon im Vergleich zu einer Schmusedecke?

Ich kann mir keine Welt ohne die „Peanuts“ vorstellen und habe sie immer als eine der größten Aufmunterungen empfunden, welche die Populärkultur den Menschen zur Verfügung gestellt hat. Denn Charlie Brown, Snoopy und Co. haben vor keiner Grenze Halt gemacht, sie haben schlaue Leute und weniger schlaue Leute genauso erreicht wie reiche und arme.

Glück im Unglück

Dieser Comicstrip, den man inzwischen als Werkausgabe in 25 Bänden (bei Carlsen Comics) komplett für sich erschließen kann (nachdem man lange Zeit immer nur auf Wiederholungen in den Zeitungen angewiesen war), hat wohl genauso viele Menschen beglückt und auf den rechten Weg geführt wie Mutter Teresa und Mahatma Gandhi, hieß es einmal in einem Bonmot eines Schulz-Bewunderers. Und das, obwohl es in den zuweilen minimalistisch anmutenden Geschichten von Charles M. Schulz zumeist nur ums Scheitern geht.

Meine erste Begegnung mit den „Li’l Folks“, wie ihr Schöpfer sie lieber genannt hätte, denn er verschmähte den ihm auferlegten, plumpen Titel „Peanuts“, war die fantastische Zeichentrickadaption von Bill Melendez, die einen einzigartigen „Sound“ für die Ideen Schulz‘ fand. Sie lief als Wiederholung im Frühprogramm irgendeines Privatsenders. Ich erinnere mich noch genau an die Situation: Charlie Brown fährt ins Ferienlager und sorgt sich darum, dass er möglicherweise keinen einzigen neuen Freund kennenlernen wird. Angekommen im Lager vermitteln ihm seine Freunde im Grunde, dass genau das nicht stimmt, doch Charlie Brown will sich davon nicht überzeugen lassen. Vor Kummer übersieht er glatt, dass seine Weltsicht zutiefst fehl am Platze ist.

„Peanuts“ als philosophischer Ratgeber und psychologischer Schreckensbericht

Was für eine Tristesse in einem Cartoon, dachte ich. Die Realität ist völlig hilflos gegenüber den Ängsten und Sorgen. Man benötigt Seelenstärke für die Wahrheiten, die in diesen Comics zu finden sind. Sie sind nicht versteckt, sie werden in einer erschreckenden, psychoanalytisch auffallenden Perfektion wiederholt, bis sie auch jeder Ignorant begreift.

Charlie Brown wird nie den von Lucy bereitgestellten Football treffen. Er wird auch nicht das rothaarige Mädchen küssen. Linus wird niemals den Großen Kürbis treffen (obwohl er oft kurz davor ist). Peppermint Patty wird nie eine Einserschülerin werden. Und für Pig Pen bleibt die eigene Liebenswürdigkeit im Kampf um Aufmerksamkeit und Liebe hilflos, weil sein schmutziges Äußeres jedes Wollen auf Ablehnung stoßen lässt.

Der Literaturkritiker Denis Scheck sprach einmal davon, wie wichtig es sei, dass man sich bei diesen beckettesken Szenarios in der Kunst zu verlieren, ohne zu resignieren, üben müsse. Die „Peanuts“, sie sind auch eine Herausforderung.

Nachdem die Zeichentrickserie mich erst einmal aufgrund ihrer zuckeligen Jazzmusik (wohl nicht nur meine erste Konfrontation mit diesem Genre: Vince Guaraldi!) und ihrer merkwürdig lethargischen Erzählgeschwindigkeit verstört hatte, entdeckte ich die Comicstrips. Mein Vater schnitt sie aus der Zeitung aus und überreichte sie mir gesammelt am Wochenende. Als Erbauungslektüre mit ihren stets wiederkehrenden Gags, etwas das Charles M. Schulz beherrschte wie kein anderer Comiczeichner, ein Vergnügen.

Irgendwann erschien zum 50. Jubiläum des Strips ein großformatiger Band im Baumhaus-Verlag, wo die „Peanuts“ in Deutschland ihre Heimat gefunden hatten. Ich besorgte ihn mir damals zum Jubiläumspreis von 50 D-Mark. So viel hatte ich noch nie für ein Buch ausgegeben. Der herausragend aufgemachte Band, der die Strips in so nie mehr gesehener Hochglanzoptik zeigt, war aber jeden Pfennig wert. Hier kommentierte der Meister seine liebsten Storys, die Entwicklung seiner Lebensleistung und auch, welche Strips ihm die meisten Leserbriefe einbrachten.

„Das saß!“

In Führung ist ganz klar ein Sonntagscartoon, in dem Sally in der Schule im Kunstunterricht für eine selbst entwickelte Skulptur ein „C“, also ein „Befriedigend“ bekommt. Mit rhetorischer Finesse erklärt sie der Lehrerin, dass es für eine solche Note doch gar keine Rechtfertigung geben könne. Entweder das Kunstwerk sei gelungen, dann müsse es ein „A“ geben, oder es sei misslungen, dann wäre doch ein „F“ fällig. Und was würde überhaupt bewertet: die künstlerische Leistung oder ob man sich Mühe gegeben hat? Müssten nicht auch die eigenen Eltern eine Note bekommen für das, was sie ihr beigebracht hätten über Kunst? Schlussendlich konzediert Sally: „Das saß!“

Millionen Menschen fühlen sich durch die „Peanuts“ in einer Welt vertreten, in der nun einmal Ungerechtigkeit und Leid vorherrschen, weil das Leben so ist. Das beeindruckte mich im Nachhinein ungemein, weil derlei melancholische Reflexion kein Ereignisfeld der vermeintlich simplen Künste ist. Die „Peanuts“ bereiten auf das Ungemach des Erwachsenseins vor, auf die Malaisen der Liebe, auf die Niederlagen auf dem Sportfeld. Man versteht mit Schroeder, warum es für einen angehenden Künstler nur Leben oder Kunst geben kann.

https://www.youtube.com/watch?v=RieABEtmpUg

Und zugleich entflieht man mit Snoopy, so habe ich es zumindest immer empfunden, dem Alltag auf tagtraumhafte Weise. Es ist möglich, von einem Moment auf den anderen der Rote Baron oder ein berühmter Eishockeyspieler zu sein. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Man muss sich ihrer nur bedienen wollen und auf sie vertrauen, selbst wenn andere sich darüber lustig machen. Das hat auch etwas Autistisches – und es gehört zu den vielen Erkenntnissen, die den „Peanuts“ eingeschrieben sind, das zu erkennen und darin nicht gleich etwas Verstörendes oder Krankes zu sehen. Wenn dieser Cartoon eines lehrte, dann eben, dass man mit seinen Problemen ganz gut leben kann, wenn man sie nur ernst genug nimmt.

Die „Peanuts“ sind heute ein Merchandising-Phänomen

Nachdem ich also mit der Werkausgabe die über 17.000 Strips gelesen hatte, wurde mir als Spätgeborenem klar, wie sehr dieses natürlich auch von der Zeit eingeholte Kunststück bereits hinter der Aura zurückgetreten war, die es den Menschen vermittelte. Während in den 60er Jahren noch Charlie Brown die Herzen zuflogen, weil er als exemplarisch Leidender auftrat, so hatte Snoopy spätestens in den Achzigern, als auch die Comicgeschichten von Schulz langsam an Reiz verloren und sich sogar an den vielen sich wiederholenden Pointen mit leichtem Übelsinn delektierten wie die Familie nach dem großen Fest an den übrig gebliebenen Leckereien, die Führung übernommen.

Der sanguinische Hund wurde zur Chiffre des Welterfolgs der „Peanuts“. Er repräsentierte eine Seite seines Erfinders. Aber recht eigentlich war doch Charlie Brown stets das Alter Ego von Charles M. Schulz, von dem in Deutschland viel zu wenig bekannt ist, weil sich kaum einer für den Erfinder interessierte. Nicht einmal David Michaelis glänzende Biographie wurde hierzulande übersetzt, obwohl sie die Widersprüchlichkeiten eines Künstlers, der sich stets als einfaches Gemüt und zum Teil als erzkonservativer Amerikaner verstand, offenlegt.

In seinen letzten Lebensjahren, die von Krankheit geprägt waren, ihm aber noch die Möglichkeit gaben, sein Lebenswerk nach eigenem Willen zu beenden, begann Schulz stets zu weinen, wenn es um den tollpatschigen Jungen eines Frisörvaters ging, der nicht einmal auftauchte – wie ja auch alle anderen Großen in dieser „kleinen menschlichen Komödie für anspruchsvolle Erwachsene wie für Kinder“ (Umberto Eco) nicht.

Dieser Mikrokosmos gehörte den Kindern. Aber diese Kinder waren selbst wie neurotische, psychotische, taumelnde Erwachsene – und dieses Trauma zu verarbeiten, sich und das eigene Leben darin zu spiegeln, gehört zu der Transferleistung, die die „Peanuts“ ihren Lesern abverlangen. Kindheit ist eine Erfindung, eine beruhigende Traumvorstellung. Erst mit dieser Gewissheit schmecken die Postkarten-Einsichten des Strips, die in ihrer Menge nicht gezählt werden können, nach Popcorn und Sahneeis an Sommertagen.

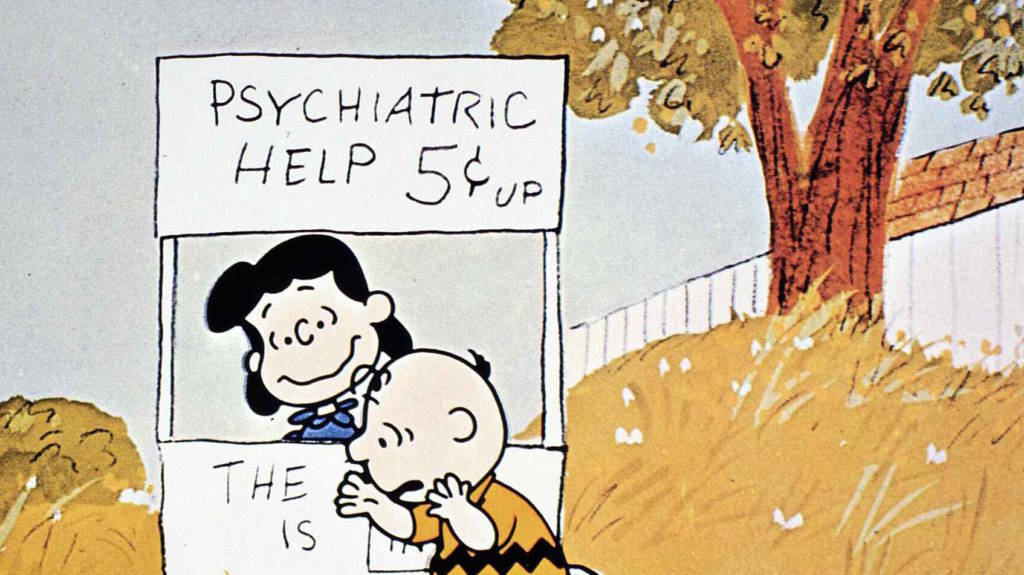

Nachdem sich mir die „Peanuts“ als Kind noch nicht so recht erschlossen, sorgte die intensive Beschäftigung mit den „Simpsons“ in meiner Jugendzeit für eine Rückbesinnung auf Charlie Brown und seine Freunde. Während die gezeichnete Satire von Matt Groening sich zeitweise zum soziologischen Wunderwerk mit offenen Grenzen entwickelte und folglich ihr Heil später in der Recartoonisierung suchte, saßen die „Peanuts“ stets auf der Couch von Psychodoktor Lucy. So viel Wirklichkeit in vier Kästen mit karg gezeichneten Figuren?

Ihren zeitlosen Wert beziehen der Comicstrip von Charles M. Schulz und auch all die Produkte, die rund um diese ikonische Gedankenwelt erschaffen wurden, aus der Einsicht der Tatsache, dass alle großen Probleme der Menschheit dem Unverständnis psychologischer Prozesse geschuldet sind. Nur wegen der „Peanuts“ zog ich es vor, Psychologie zu studieren und ließ es dann doch, weil ich wie Peppermint Patty niemals ein Einserschüler hätte werden können. Aus mir ist dennoch etwas geworden.

Folgen Sie dem Verfasser dieser Zeilen, wenn Sie mögen, auf Twitter, Facebook und auf seinem Blog („Melancholy Symphony“).