Bryan Singer :: Bohemian Rhapsody

Rami Malek gibt einen guten Freddie Mercury, die Filmbiografie widmet sich auch dessen verheimlichtem Liebesleben. Nur in der Chronologie der Ereignisse gerät „Bohemian Rhapsody“ ins Schleudern

„Ist euch eigentlich klar“, sagt der Chef der Plattenfirma, hinter seinem vergoldeten Schreibtisch sitzend, „dass niemand Oper mag?“ Der Opernsänger, der eigentlich Rockstar ist, schießt zurück: „Nun, wir werden das aber genauso machen. Als Oper. Und wenn ich in Zungen singen muss.“ Dann stürmen er und seine drei Bandkollegen aus dem Büro.

„Bohemian Rhapsody“ heißt das Lied, das Queen 1975 weltberühmt machen sollte, es würde ihr erster Nummer-eins-Hit sein. Und die dazugehörige Platte? Trug natürlich den Namen „A Night At The Opera“. Keiner außerhalb des Queen-Camps glaubte an den Song. Mit fast sechs Minuten war er zu lang fürs Radio, er hatte keinen Refrain, und dessen Chor („Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango?“) hätte eigentlich das Potential, alle Hardrock-Fans für immer zu vertreiben. Tat er aber nicht. Mit der „Rhapsodie“ schaffte es erstmals eine ihrer Singles bis ganz nach oben, und die war genau das, was die Band kreieren wollte: eine Rock-Oper.

AmazonDer Kinofilm „Bohemian Rhapsody“ erzählt 43 Jahre später vom Aufstieg des britischen Quartetts um Freddie Mercury. Jener Streit mit dem EMI-Labelboss Ray Foster (fast nicht wiederzuerkennen: Mike Myers) ist nur eine von einigen beeindruckenden Szenen dieser Filmbiografie, um die es vorab so viel Wirbel gab.

So viel unnötigen Wirbel. Regisseur Bryan Singer stieg vor Ende der Dreharbeiten aus nicht offengelegten Gründen aus; es hieß auch, er habe im Streit mit Mercury-Darsteller Rami Malek das Handtuch geworfen (ersetzt wurde Singer durch Dexter Fletcher). Malek wiederum musste sich im Netz Anfeindungen stellen: Zu klein und schmächtig sei der 37-jährige, den viele aus eher introvertierten Rollen kennen, wie die des „Mr. Robot“. Ungeeignet sei er jedenfalls für die Darstellung eines Sängers, der sich vom biegsamen Progrock-Pfau der Siebziger zum muskulösen „Cruising“-Ledermann der Achtziger wandeln sollte.

Aber wer kann schon exakt so aussehen wie Freddie, einen der eigentümlichsten Interpreten und Bühnen-Akrobaten überhaupt? Der lange für die Darstellung gehandelte Sacha Baron Cohen? Wenn er nicht selbst eine Parodie daraus gemacht hätte, würden Zuschauer in ihm trotzdem nur den Brüno sehen. Die Kunst in der Verkörperung Mercurys liegt darin, die Manierismen des Performers nicht zu überstrapazieren. Val Kilmer als Jim Morrison in „The Doors“, oder Sean Harris als Ian Curtis in „24 Hour Party People“ hatten es leichter. Diese Vorbilder waren besser zu imitieren, und sie sehen nicht so unverwechselbar aus wie Freddie.

Bedauerlich waren nicht nur die Vorbehalte gegenüber Malek, sondern auch die im Netz vorab verbreitete Behauptung, „Bohemian Rhapsody“ würde die Bisexualität Mercurys nicht ausreichend würdigen. Dieses Geraune hatte Kampagnen-Charakter. „Bohemian Rhapsody“ ist aber genau das geworden: ein in der Zerrissenheit seines Helden mutiges Statement, ein Film über Verheimlichung und spätes Coming-out. Als hätte Farrokh Bulsara, wie das Kind von Einwanderern aus Sansibar bürgerlich heißt, nicht auch so schon ein Leben führen müssen, in dem er ausgegrenzt wird. Seine Kollegen am Flughafen Heathrow, wo er vor seiner Musikerlaufbahn als Koffertransporteur arbeitete, nannten ihn den „Paki“.

Wie steigt man als Migrantensohn auf?

Die Produzenten des Films, Queen-Musiker Brian May und Roger Taylor, haben dies in den Mittelpunkt gestellt: die Sehnsucht des Sängers um Anerkennung seiner Sexualität und Anerkennung seiner Herkunft, die Mercury, Künstlernamen hin oder her, nie verschwiegen hatte. Hat sich etwas geändert im Vergleich zum England der 1970er? Werden bisexuelle Musiker leichter akzeptiert, wird ihre Sexualität inzwischen (über-)betont? Wie steigt man als Migrantensohn auf?

Jede Entscheidung, die Mercury im Film trifft, beruflich oder privat, liegt diesem Wunsch nach Akzeptanz zugrunde. Anfangs unterdrückt er seine Libido, dann verheimlicht er sie, später macht er sie zum Markenzeichen. Nur die Verbalisierung, Frauen sowie Männer zu lieben, um die hat er sich bis an sein Lebensende gewunden. Was er nicht deutlich aussprach, verarbeitete er zu Codes in Outfits und Songtexten.

Die Verheimlichung führte zur Vereinsamung, zu berührenden Szenen, solche, die erst dann stattfinden, wenn die letzten Partygäste die Villa verlassen haben. Mercury, von seiner Freundin Mary Austin (Lucy Boynton) getrennt, hat ihr ein Haus gleich neben seinem gekauft. Vom Schlafzimmerfenster aus hat er ihres im Blick. Er ruft Mary an, nur zu vermittelter Ansprache fähig, und bittet sie, beide stehen vor ihren Fenstern, die Nachtischlampe an- und auszuschalten, so wie er. Gestörte Kommunikation.

Irgendwann ist Mercury von seiner Entourage derart abgeschirmt (und auch dauerhigh), dass er nicht mehr in der Lage ist Karriereentscheidungen zu treffen. Das Mega-Benefiz-Event „Live Aid“ bezeichnet er als „that africa concert“. Ganz unten. Auch hier der Mut der Produzenten May und Taylor zur Kritik an einem Freund.

Außerdem bietet das Werk, was für einen Musikfilm fundamental ist, einen extrem gut klingenden Erzählsound. Wir hören innerhalb von nur zwei Stunden alle wichtigen Lieder, und die Bewegungen der vier Queen-Darsteller sind sehr nahe an den Originalen dran. Malek bewegt die Lippen zum Playback Mercurys sowie des Imitators Marc Martel, das war bekannt, aber er bewegt sich auch gut – pointiert, aber ohne Übertreibung. Vor allem Gwilym Lee übertrifft alle Erwartungen, hat sich Aussehen und Habitus von Brian May angeeignet, wie es vielleicht noch keinem Schauspieler bei irgendeinem Musiker gelang.

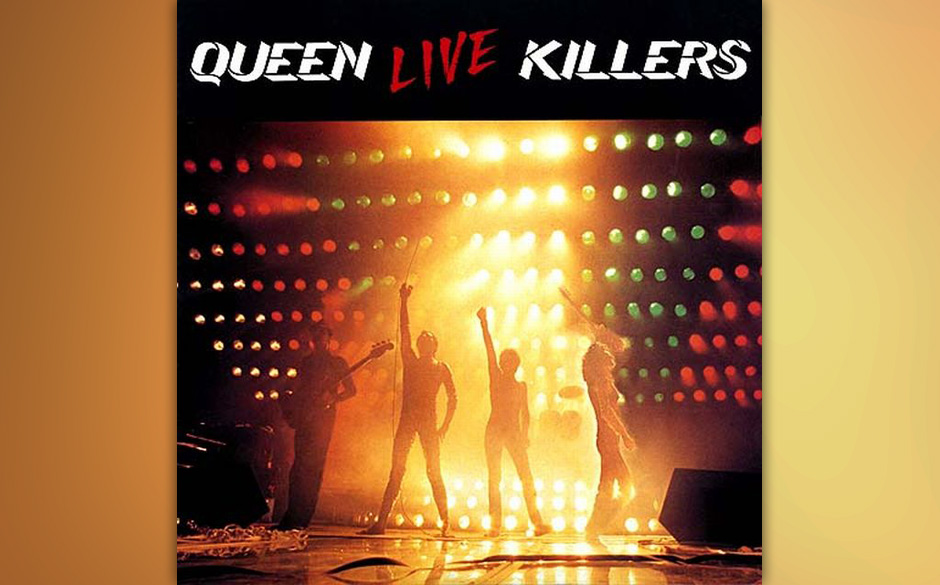

Das Finale, der 20-minütige Auftritt 1985 bei „Live Aid“, damals wie heute von den meisten als Höhepunkt des Star-gespickten Festivals gefeiert, steht für Schönheit und Macht, aber auch für den Kontrollzwang von Queen. Zunächst war es tatsächlich so, wie „Bohemian Rhapsody“ zeigt: Die Soundwellen von Mercurys prächtiger Stimme wurden in der TV-Übertragung sichtbar, sie schwappten im Bildschirm als Lichtstreifen durch die unzähligen Publikumsreihen.

Aber Queen demonstrierten beim Hit-Medley auch Verzweiflung. Eine mangelnde Möglichkeit Neues zu wagen, anders als etwa U2, die für ihr Set improvisierten, oder Phil Collins und Sting, die erstmals im Duett auftraten, anders auch als das gemeinsam auf der Bühne stehende, wenn auch fehlerhaft abliefernde Gitarren-Trio Dylan, Richards und Wood. „Live Aid“ war auf spektakuläre Allstar-Inszenierungen ausgelegt – aber auch auf Neuland, technisch und erzählerisch.

Queen dagegen probten hart, wollten alle Gassenhauer unterbringen und inszenierten eine nicht spontane, verkürzte Version eines ihrer jüngsten „The Works“-Tourneekonzerte. Der Auftritt wirkte wie ein kompakter, vielleicht sogar hastiger Showcase, nicht für „Live Aid“, sondern für die eigene Sache. 1985, nach Mercurys missglücktem Versuch einer Solokarriere, brauchte die Band nicht nur dringend Support von außen, sondern auch die Rückversicherung, dass ihre „Greatest Hits“ sie noch immer motivieren.

Das hier nachempfundene „Live Aid“-Finale ist auch dafür verantwortlich, dass aus einem guten Film kein sehr guter, gar herausragender geworden ist. Der Festival-Auftritt wurde als eindeutiger Karrierehöhepunkt herausgearbeitet, musste den Schlusspunkt der Erzählung bilden – alles andere Essentielle musste also voran platziert werden. Was bedeutet, dass einige Datumsfehler in „Bohemian Rhapsody“ eingeflossen sind, die nicht nur Experten auffallen.

Vieles, was zum Teil erst Jahre später nach dem Festival 1985 stattfand, wird dem großen Ende vorangestellt. Zum Beispiel die HIV-Diagnose. Mercurys Gang im Krankenhaus-Flur erscheint dabei als Licht- und Schattenspiel, als Lightshow, inszeniert wie ein George-Michael-Musikvideo von Tony Scott. May und Taylor schien es auch wichtig gewesen zu sein, die Bandmitglieder noch vor „Live Aid“ von Freddies HIV-Infektion erfahren zu lassen, deren einfühlsame Reaktionen zu zeigen. In Wirklichkeit kam Aids erst rund um das letzte Album „Innuendo“ von 1991 zur Sprache.

Etliche zeitliche Fehler in „Bohemian Rhapsody“

Zudem hätten die Jahre von 1986 an, zum Beispiel ihre „Magic“-Welttournee mit Besucherrekorden, bis hin zum finalen Mercury-Song zu Lebzeiten, „The Show Must Go On“, guten Stoff geboten. Mit letzter Kraft gelang es dem 45-jährigen, sein Leben mit einem Album abzuschließen, etwas, das auf dieser Höhe danach nur noch David Bowie schaffte, bevor der Krebs ihn zerfraß (angeblich kam es zur Auseinandersetzung zwischen Sacha Baron Cohen und May und Taylor, weil Cohen in seiner Darstellung Mercury auch als Kranken zeigen wollte).

Zeitlich vorverlegt ist auch das Coming-out vor den Eltern, die Versöhnung mit dem Vater – die gab es nicht zwei Stunden vor „Live Aid“. Ebenso die Beilegung des schwelenden, wenn auch zu Höchstleistungen antreibenden Zwists, bei dem die Songs nicht mehr einzelne Mitglieder als Komponisten aufführen würden, die Tantiemen also auseinandergehen, sondern alle so unterschrieben waren: „written by Queen“.

So viele zeitliche Umwälzungen, und alles wegen des wichtigen Filmfinales mit „Live Aid“.

Es ist zwar außerdem nicht so, dass Queen diese Filmbiografie nutzen, um ihren Weltruhm mittels ausschweifender Statistiken darzustellen. Ihre Millionen-Hits werden in eher kurzen Presseschauen eingeblendet. Andere Lebensgeschichten klotzen dagegen oft mit dem Gold. Aber so, wie Morrissey einst sang, „kick them when they fall down“, so nutzen auch Brian May und Roger Taylor den Film um all jenen einen Tritt mitzugeben, die Queen ihrer Ansicht nach gefährlich wurden.

Manager John Reid, der Mercury eine Solokarriere schmackhaft machen wollte, erhält am Schluss eine traurige Darstellung. Vor allem aber Paul Prenter, der unglücklich in den Sänger verliebt war und ihn zu überzeugen versuchte, dass er in den Münchener Clubs besser aufgehoben war als im Studio mit Queen, landet am Boden. Die Szene, die Mercurys – bayerische? – Mietmusikanten bei den Aufnahmen seines Solodebüts zeigt, ist genauso lustig wie eben bösartig. Es schien Queen ein Anliegen zu sein, ihren eigenen Weg als den richtigen, Mercurys und den seiner Vertrauten als den fehlgeleiteten zu zeigen. Alleine kann er’s nicht, ohne die Band jedenfalls nicht.

So wird der Funk-Hit „Another One Bites The Dust“ mal eben um zwei Jahre in die Zukunft verlegt, in die „Wir machen jetzt Disco“-Phase des 1982er-Vollflops „Hot Space“, eine Platte, die neben „Under Pressure“ keinen einzigen Hit enthielt. Damit lässt sich ein trauriges Bandkapitel, für das eben nicht nur Freddie, sondern auch Gitarrist May, Schlagzeuger Taylor und Bassist John Deacon Verantwortung tragen, zur Erfolgsstory umschreiben. Es geht eben nicht nur um zwei verschobene Jahre in der Diskographie – es geht darum, ob man Bandgeschichte nicht nur mit persönlichen Tragödien, sondern auch mit Verkaufspleiten darstellen will. Nicht nur Freddie hat Fehler innerhalb von Queen gemacht.

„Bohemian Rhapsody“ erfindet zwar keine alternative Geschichte, erzählt im Großen die Wahrheit. Aber er lässt an entscheidenden Stellen zusätzliche Perspektiven aus, und er verschiebt die Chronologie der Meilensteine.

Damit also alles, was nicht passt, passend gemacht wird, legte man auch „We Will Rock You“ um zwei Jahre in die Zukunft. Im Film trägt Mercury da bereits Szene-Schnauzbart und Burt-Reynolds-Scheitel statt Siebziger-Föhnmähne. „Und, gefällt es Dir?“, fragt er Roger Taylor, nachdem er sich blitzschnell zu ihm umdrehte und seinen neuen Look präsentiert. Taylor blickt verblüfft drein, sieht aus wie ein einziges Fragezeichen. „Nicht der Bart!“, ruft Mercury. „Ich meine doch das Bild!“, er geht einen Schritt zur Seite, hinter ihm hängt ein neues Gemälde an der Wand.

Auch so war Freddie Mercury: Er wusste, wie einzigartig er wirkte. Und er wollte, dass ihn alle bewundern. Aber über sich selbst reden, das wollte er nie.