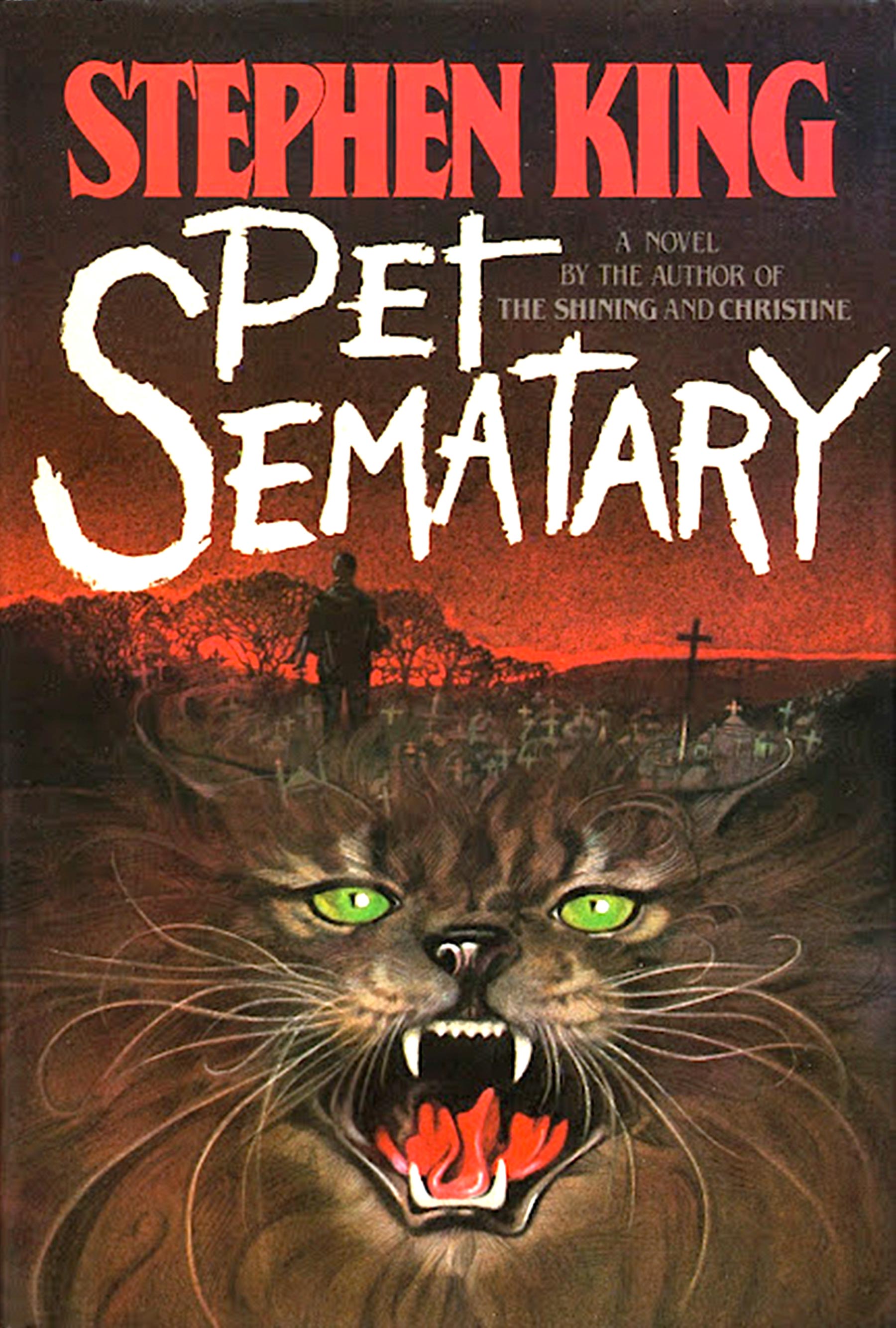

„Friedhof der Kuscheltiere“: Sollten wir Gott spielen, wenn wir könnten?

Stephen Kings vielleicht gruseligster – laut Verlagsangaben jedenfalls meistverkaufter – Roman

„Friedhof der Kuscheltiere“: Sollten wir Gott spielen, wenn wir könnten?

Einmal auf dem „Friedhof der Kuscheltiere“ beerdigt, kommen die Toten wieder ins Leben zurück, um die Hinterbliebenen zu töten.

In der Geschichte zeigt sich die Angst davor, wegen der Sucht seine Familie zu verlieren. Im Buch kehrt der totgefahrene Sohn als Zombie wieder. Und, darin liegt die Tragik dieser Story. Es geht auch darum, die Vergangenheit nicht zurückholen zu können. Sollten wir Gott spielen, wenn wir könnten?

Stephen King ist oft sehr gut darin, Vater-Sohn-Beziehungen darzustellen. Natürlich solche, die scheitern. „The Shining“ ist ein treffendes. Auch das Verhältnis zwischen Roland und seinem Ziehsohn Jake Chambers in der „Dunklen Turm“-Saga. Von tragischer Klarheit ist die Schilderung, in der Vater und Sohn Creed ein letztes Mal Drachen steigen gehen, während wir bereits erfahren haben, dass der Kleine sterben wird. Als der fünfjährige Gage von einem Truck überfahren wird, es ging um Zentimeter, macht sein Vater, der Arzt Louis Creed, das, was er zuvor schon mit seiner überfahrenen Katze getan hat. Er beerdigt ihn auf dem Indianer-Friedhof. Die Katze kam stinkend, torkelnd, faul, passiv-aggressiv in ihre Art von Leben zurück. Gage wird auch wiederkommen. Familienfrieden hat er nicht im Sinn.

Der „Schubladen-Roman“

Kings eigener Erzählung nach ist „Pet Sematary“ ein „Schubladen-Roman“ gewesen. Er trug die Geschichte mit sich rum. Fand sie selbst zu hart. Und veröffentlichte sie nur um seinen Vertrag mit dem Verlag Doubleday zu erfüllen, von dem er sich wenig später im Streit um Geld trennen würde.

Was wäre uns da entgangen! King warf in diese Geschichte alles, was er hatte. Die Untoten, allen voran der sinnlos in die Sonne starrende Timmy Baterman (er war der erste auf dem Indianer-Friedhof begrabene Mensch), sind weit effektiver als die „Classic Monster“-Armee aus „Es“. Die besten Szenen haben einen perfektes Timing: Der Sarg des kleinen Gage fällt nach einer Schlägerei unter den Angehörigen vom Podest, sein kleiner Arm wird unter dem hochgeklappten Deckel kurz sichtbar; und der eigentliche Horror, das ist die Pointe beim „Friedhof der Kuscheltiere“, lauert eben nicht auf dem Friedhof der Kuscheltiere, sondern in dem, was dahinter verborgen liegt – das heilige Gebiet der Indianer, wo der Winnebago im Nebel sein flüsterndes Unwesen treibt.

Dieser Text ist Teil des großen Stephen-King-Rankings von ROLLING STONE

Eine Geschichte über den Tod

Schon von den ersten Seiten an geht es nur um den Tod: Wie geht man mit ihm um, was erzählt man den Kindern. Darf man auf eine Wiedergeburt hoffen? Louis Creed buddelt, gräbt, blutet und leidet wie wenige von Kings Helden, um an die Leiche des Sohnes zu kommen und dessen Auferstehung einzuleiten. Ausgerechnet Creeds skeptische Frau Rachel, die so vernunftbetont wie sonst niemand auftritt, wird von ihren Gefühlen überwältigt: Sie nimmt ihren toten Sohn, der zurückgekehrt ist, sofort in die Arme. Alle Zweifel sind weggewischt. Großer Fehler. Sie sieht nicht, was er hinter seinem Rücken versteckt hält. Es lässt sich als Kings zynischer Kommentar zu Religion und deren Wiederauferstehungsmythen lesen: Die Gläubigen sind blind vor lauter Optimismus und in Hoffnung auf ewiges Leben.

Rachels Mann wird später wissen, was zu tun ist. Es geht um die Frage, ob man die Toten und damit die Vergangenheit ruhen lässt. Was aber viel beunruhigender ist: Würden wir nicht alle die gleiche Entscheidung treffen wie Louis Creed?