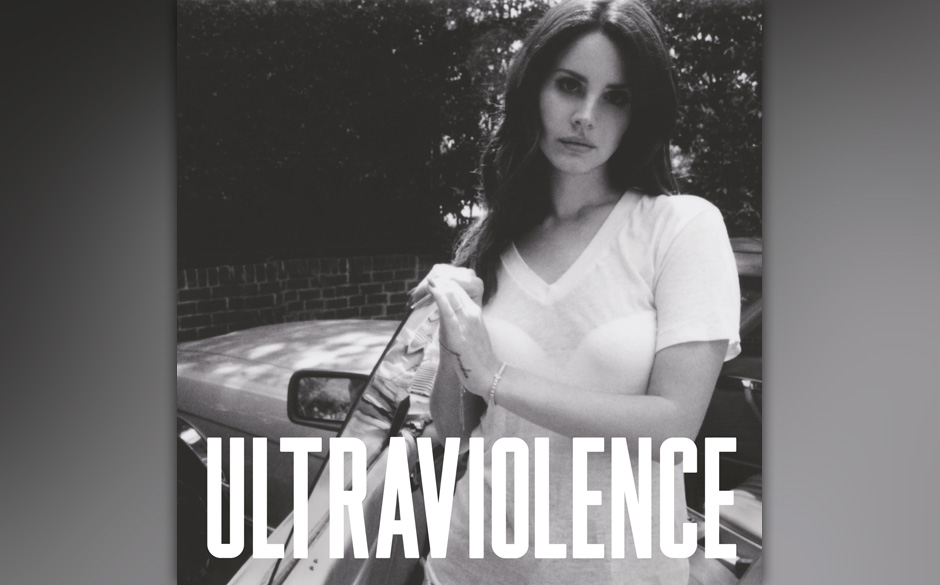

Lana Del Rey :: Ultraviolence

Konsequenter Retro-Pop, von Dan Auerbach kongenial produziert

„Es hat öfter geknallt“, sagt Black-Keys-Kopf Dan Auerbach über seine Produzententätigkeit für Lana Del Reys zweieinhalbtes Album. „Aber am Ende haben wir gemeinsam zu den Songs getanzt.“ Doch die meisten Leute würden wohl umfallen, wenn sie sich zu diesen immer (und oft radikal) bedächtigen Songs rhythmisch bewegen wollten. Auch der Albumtitel wirkt wohl eher inwärts. So zeigt sich die „Cruel World“ des Auftakts sozusagen psychedelisch mit dem Sommerwein Lee Hazlewoods getränkt, mit hallbelegter Bassdrum und von twangendem bis singendem Gitarrenvibrato durchzogen. Die Stimme ist dermaßen ermattet, dass sie manchmal zart knirschend wegbröselt, obwohl sie Bourbon gegen Suburban ausspielt, von „craziness“ seufzt und sich „young, wild and free“ fühlt. Die halbwache Stimmung prägt – das ist nicht neu – das gesamte Album. Auerbach hat jedoch die etwas billige HipHop-Elektronik weggestrippt und zitiert sie nur sacht in Form einiger Beats. Man verlässt sich auf Streicherwehen, eine transparente Bandbesetzung und Stimmungsbreaks – und zerstäubt dann alles leidenschaftlich und schick mit Echo- und Layer-Effekten. Das Songwriting wirkt klassisch, der Ton ist dunstig und blau, und er kokettiert wie gewohnt – verzerrte Gitarre, näselndes Zwielicht – mit Badgirltum.„My baby lives in shades of blue/ He drives a Chevy Malibu“, singt sie in die Zeitlupen von „Shades Of Cool“, und innerhalb dieser überstrahlten Instagram-Abendwelt ist das Album nicht nur konsequent designt, sondern auch überraschend hübsch gelungen. Zum Ende hin versprechen ein paar Songs mehr, als ihre allzu routinierte Verpackung hält („Fucked My Way Up To The Top“). Dafür bezaubert sie unerwartet im bacharachartigen, schlicht orchestrierten „The Other Woman“ als Croonerin. Überzeugend wirkt hier nicht der Retroeffekt, sondern die Konsequenz, mit der er zeitgenössisch behauptet wird. Denn die gefälschten Erinnerungen sind ja oft die schönsten.