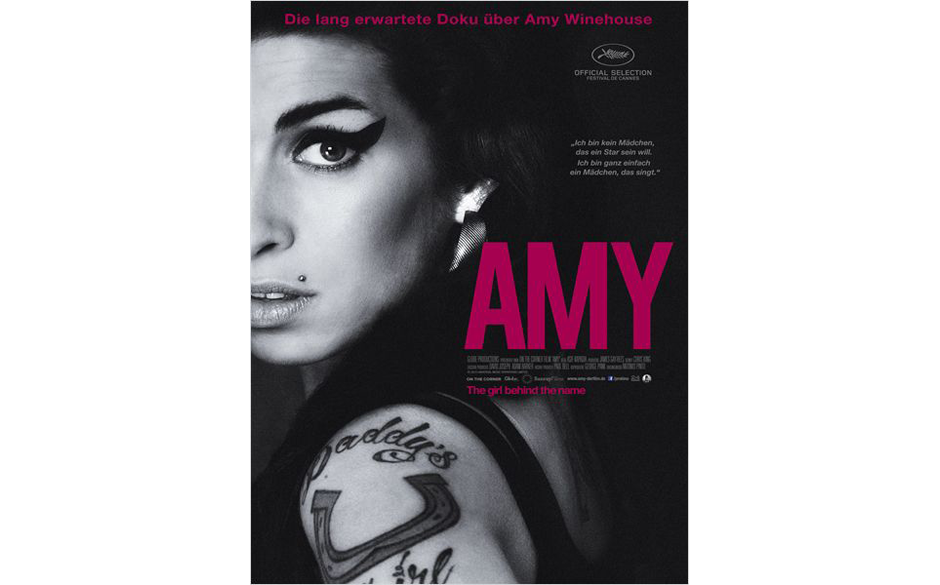

Asif Kapadia :: Amy

Eine Dokumentation zeigt die zwei Gesichter der Amy Winehouse - vor und nach dem Ruhm

Der Film beginnt mit unterbelichteten Videoaufnahmen. Eine Geburtstagsfeier in Southgate im Norden Londons. Die Teenager singen der Reihe nach „Happy Birthday“, bis ein etwa 16-jähriges jüdisches Mädchen mit dunklen Augen und schwarzen Haaren ihre Stimme erhebt und klingt, als gehörte sie nicht nur nicht an diesen unglamourösen Ort, sondern auch nicht in diese Zeit und überhaupt diese alte Stimme nicht in diesen jungen Körper. Das Mädchen heißt Amy Winehouse und ist die tragische Protagonistin dieser Dokumentation, die verblüffend deutlich macht, wie umfassend unser Leben dokumentiert ist, seit jeder Zugriff auf eine Kamera hat.

Früher saßen in solchen Dokumentationen immer ältere Menschen vor Bücherwänden und erinnerten sich mehr oder weniger genau an das Geschehene, erzählten skurrile Geschichten und versuchten die Dinge manchmal gar in einen historischen Kontext einzuordnen. In „Amy“ montiert der Brite Asif Kapadia, der bereits dem Rennfahrer Ayrton Senna ein filmisches Denkmal setzte, die eingeholten Stimmen von Freundinnen, Exfreunden, Managern, Eltern, Musikern und Produzenten nur noch als Kommentare zu den Unmengen an Bildern. Und natürlich fühlt man sich angesichts der vielen verwackelten, in den seltensten Fällen schmeichelhaften Aufnahmen – ähnlich wie schon bei der jüngst erschienenen Kurt Cobain-Doku „Montage Of Heck“ – wie ein mieser, kleiner Schlüssellochgucker.

Am aufschlussreichsten sind naturgemäß die Filmbilder, die Winehouse vor ihrem Erfolg und dem Drogendelirium zeigen: als junge, selbstbestimmte Frau, für die das Singen die Erfüllung, der Ruhm nur eine eher angsteinflößende Verheißung ist, die erklärt, warum sie lieber Sarah Vaughan und Thelonious Monk hört als die zeitgenössische Chartsmusik, sich im holländischen Radio ziemlich explizit über ohne ihr Wissen auf einen Track ihres Debüts, „Frank“, gemischte Streicher beschwert und die Augen verdreht, als eine Journalistin ihr Songwriting mit dem von Dido vergleicht.

Als der Talkshow-Host Jonathan Ross von der Debütantin wissen will, ob ihr Management – das zu der Zeit auch die Spice Girls betreute – sie beeinflusst oder in irgendeine Richtung geformt habe, erklärt sie lachend, jemand habe tatsächlich versucht, sie in die Form eines Dreiecks zu pressen, aber das habe ihr nicht gefallen – und überhaupt, „wenn jemand schon so viel mitbringt, gibt es nur noch sehr wenig, was man hinzufügen kann.“ Sie war echt eine Marke – und das ist hier umgangssprachlich positiv und nicht marketingtechnisch gemeint.

Irgendwo auf dem Weg zu ihrem zweiten Album, „Back To Black“, verlieren sich ihr Witz und ihr Selbstbewusstsein jedoch. Der Ruhm frisst sie auf und lässt ihr keine Zeit, neue Lieder zu schreiben, sie beginnt zu trinken und lernt ihren Lebensmenschen, den unseligen Luftikus und Junkie Blake Fielder-Civil kennen. Ihr damaliger Manager und Entdecker, Nick Shymansky, will sie auf Entziehungskur schicken, ihr Vater, Mitchell, der sie, schon bevor er ihre Mutter verließ, vernachlässigt hatte und mit zunehmendem Erfolg an Präsenz und Einfluss gewinnt, hält das allerdings nicht für nötig. Inspiriert von dieser Begebenheit schreibt sie „Rehab“, den Song, der ihr größter Hit werden sollte und nun auch in „Amy“ eine zentrale

Rolle spielt. Kapadia setzt Winehouse’ Lieder generell mit sehr viel Nachdruck ein, lässt die Texte in Untertiteln mitlaufen, so als enthielten sie bereits dunkle Vorahnungen.

Als die Erfolgskurve steil nach oben und es mit Wohlbefinden und Gesundheit schnell bergab geht, sind diese oft ja sehr gewitzten Lyrics auch der letzte Beleg für die Vitalität, die das über die Leinwand wankende Wrack mal ausstrahlte. Blake Fielder-Civil, mittlerweile ihr Ehemann, verführt Winehouse zu Heroin und Crack, die Auftritte werden immer öfter zum Desaster. Als sie, mal wieder kurzzeitig clean, für „Rehab“ einen Grammy gewinnt, gesteht sie ihrer besten Freundin, ohne Drogen sei das doch alles ziemlich langweilig.

Und je mehr Winehouse sich in Sucht und Depressionen verliert, desto schärfer werden naturgemäß die Bilder, weil es sich mittlerweile nicht mehr wie zu Beginn um verwackelte Aufnahmen aus irgendwelchen Privatarchiven handelt, sondern um Medieninszenierungen der öffentlichen Person und Skandalnudel. Doch die wahre Amy Winehouse, diese originelle und schlaue junge Frau, das scheint die implizite Botschaft zu sein, haben all die Paparazzi und Boulevardtypen schon nicht mehr zu Gesicht bekommen. Wer wissen will, wer Amy Winehouse wirklich war, braucht eh keine Kamera, ja nicht mal Augen – nur Ohren und einen Plattenspieler. Back to black!